サステナビリティ推進体制

サステナビリティ推進体制

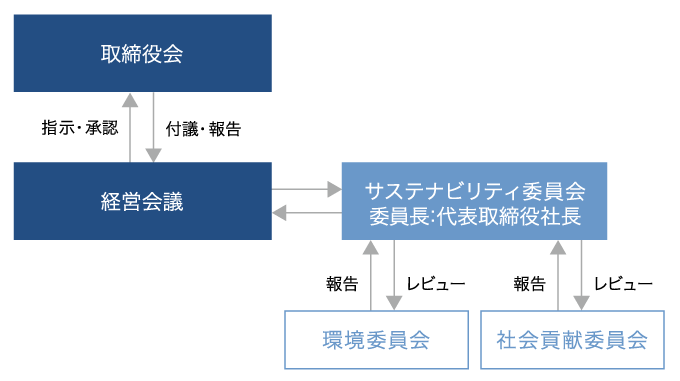

SUBARUグループのあらゆるサステナビリティの取り組みを議論する場として、「サステナビリティ委員会」を設置し、年2回開催しています。サステナビリティ委員会の委員長は取締役会が選任し、現在は代表取締役社長が務めています。加えて、全執行役員がメンバーとして加わり、事業を社会的側面から考察し、取り組みの強化を図っています。

委員会では、重要なサステナビリティの課題に関し議論し、各委員会や部門のPDCA状況の確認・レビューを行っています。こうした内容は、品質やリスクマネジメント、コンプライアンスなどの専門部門・委員会とも共有・連携しており、部門横断的な推進体制を構築しています。また、委員会の議論・審議結果は、サステナビリティ委員会を監督する取締役会に付議・報告し、中長期的な企業価値の向上に資する取り組みとしてレビューを受けています。

SUBARU社内においては、各本部/部署・カンパニーで任命されたサステナビリティ推進責任者(管理職)を通じて、サステナビリティ委員会の内容やサステナビリティ推進のための情報共有・連携を強化しています。国内グループ会社や国内販売特約店との連携においては、各社で任命されたサステナビリティ推進責任者や関係部署と情報共有を行いつつ進めています。

サステナビリティ委員会関連組織

環境委員会

SUBARUグループにおける環境戦略や環境方針の策定、環境目標の実現に向けた取り組みの評価や議論などを行うために環境委員会を設置し、原則として年1回以上定期的にレビューを実施しています。委員会で行われた議論などの内容は、サステナビリティ委員会へ報告しています。

社会貢献委員会

社会貢献をSUBARUグループの企業風土として根づかせ、ステークホルダーに信頼される企業となることを目指し、社会貢献活動を推進していくために社会貢献委員会を設置し、年2回開催しています。委員会で行われた議論などの内容は、サステナビリティ委員会へ報告しています。

サステナビリティ浸透への

取り組み

グループ全体での理解浸透と社内外への情報発信

SUBARUグループでは、一人ひとりがサステナビリティへの理解を深め、その取り組みをさらに推進していくことを目的として、様々な理解促進策を実施しています。SUBARUの取締役・監査役・執行役員への教育機会の提供、新任管理職、新任係長、新入社員を対象にした階層別研修などを行っています。

国内外のグループ会社に対しては会議などを通じて、SUBARUの考え方を共有しています。また、国内グループ会社と国内販売特約店を対象として、SUBARUの理解促進ツールを共有し、理解浸透を図っています。

グループにおいて実施している様々な活動は、「サステナビリティ」WEBサイト、「統合レポート」「デジタル社内報」などを通じて社内外に適正に発信・開示し、SUBARUグループのサステナビリティの取り組みのさらなる充実につなげています。

VOICE

サステナビリティについてのEラーニングを受講した従業員の声

- 自業務ではカーボンニュートラルや環境課題に向けた企画、アイデアを意識していくことでSDGsに貢献できると考える。

- 当社の自動車事業の持続的な成長のためにも、人を中心とした自動車文化やステークホルダーからの共感や共生は欠かせないものだと感じた。

- 安心に関して、開発の中でしっかり品質を重視して取り組むことが大切で、それがお客様の安全・安心につながることだと再認識できた。

- 環境や保全のために、サステナブルに行えている活動を意識し、自信を持って取り組みたい。また改善するべきことに対しては謙虚に向き合いたい。

- 一人ひとりが会社の代表であることをしっかり意識し、誠実に企業活動を行うことがコンプライアンスの要諦であることが良く理解できた。