気候変動の抑制

考え方・方針

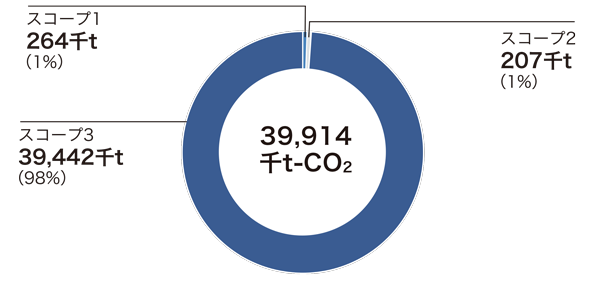

SUBARUは、気候変動への取り組みを重要な課題の一つとして認識しています。SUBARUグループのCO2排出量(スコープ1,2,3)の約8割は販売した商品の使用による排出量になります。SUBARUグループのBEV事業やHEV商品の強化などの電動化への対応やカーボンニュートラル燃料の活用といった取り組みは商品の使用時のCO2排出量の削減につながり、最終的に気候変動の抑制に貢献するものと考えています。またSUBARUグループの事業活動に直接的に起因して排出するCO2(スコープ1,2)は、CO2排出量全体に占める割合はわずかではありますが、SUBARU自らが率先して直接排出のCO2削減に取り組むことは、オールSUBARUとしてバリューチェーン全体の活動をより充実させていくことにつながるものと考えます。

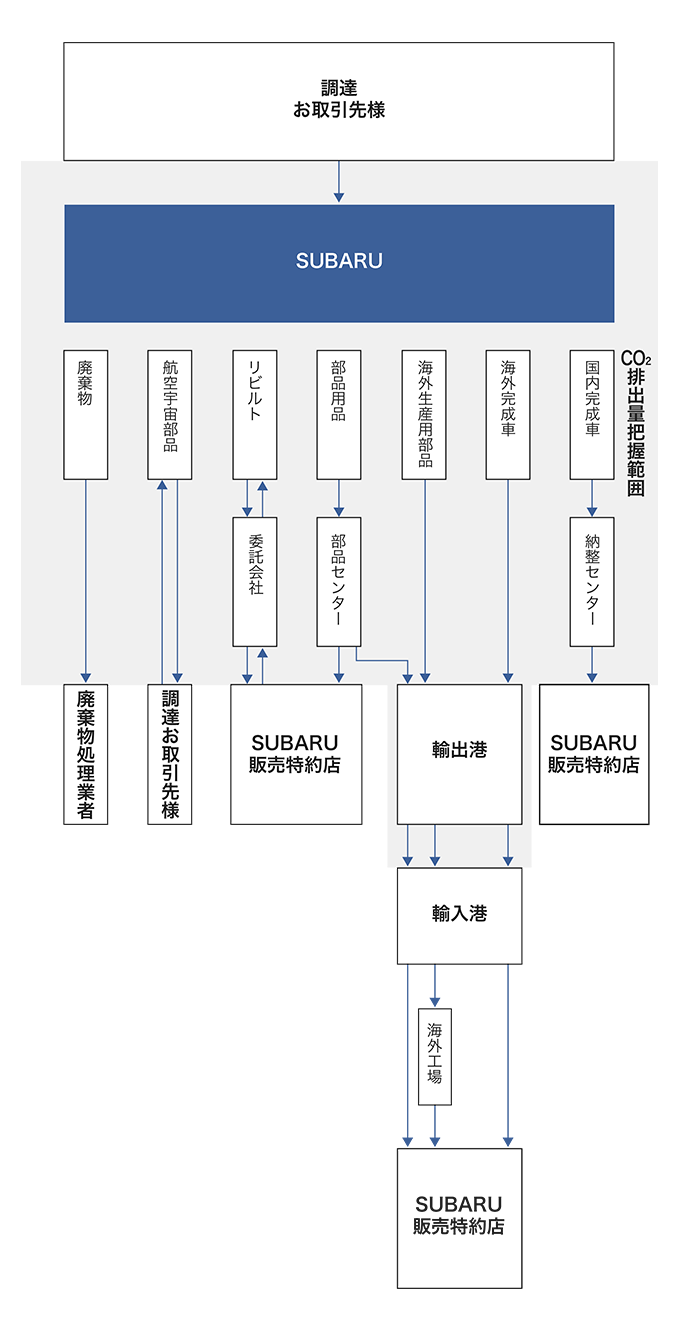

これらの考えのもと、SUBARUは2050年のカーボンニュートラルを目指し、「長期目標」およびそのマイルストーンとして「中期目標」を策定し、商品および工場・オフィスでのCO2の排出削減を通じて脱炭素社会の実現に貢献すべく、気候変動の抑制に取り組んでいます。

気候変動の抑制 ロードマップ

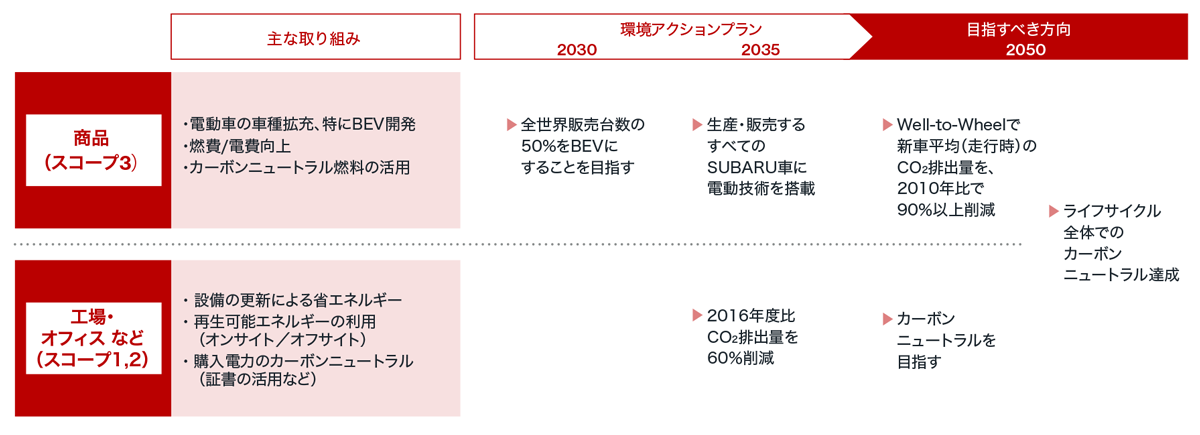

体制・マネジメント

SUBARUは、「環境委員会」を設け、社会が要求する将来の環境水準と合致する大局的かつ中長期的な方策(目標など)を議論するとともに、それらの進捗を評価しています。環境委員会の委員長は、取締役会が選任したサステナビリティ部門を担当する執行役員が務めます。環境委員会で行われた議論の内容は、サステナビリティ委員会へ報告されます。また、重要な事案はサステナビリティ委員会を監督する取締役会に付議・報告しています。

なお、2025年よりCN推進会議を解散し、商品および工場・オフィスに「調達」、「輸送」、「廃棄」を加えたバリューチェーン全体の脱炭素に向けた取り組みは、各小委員会などで推進し、環境委員会にて全体統括します。

気候変動関連のガバナンス体制

認識した主なリスクと機会

SUBARUは、持続可能な事業活動を行うため、気候変動に関連するリスクと機会の認識を図っています。

現時点で認識している気候変動リスクとして、気候変動に対する取り組みが適切に進まない、あるいは異常気象による調達・生産・物流活動の停滞などが生じた場合、さらに現時点での将来予測が極めて困難な移行リスク・物理的リスクの影響および発現度により、研究開発費用などの増加、顧客満足やブランドイメージの低下による販売機会の逸失、異常気象による調達・生産・物流活動の停滞などにより、SUBARUグループの経営成績や財政状態に重要な影響を及ぼす可能性が考えられます。

また、気候変動に対する適切な取り組みにより、新たな市場の開拓や雇用の創出、資本やエネルギーの効率的な活用が期待されます。

認識した主なリスク

事業運営全般

【評判リスク】

①低炭素化・脱炭素化への取り組みが不十分な場合、SUBARUブランド価値が毀損し、人財採用や販売に悪影響を及ぼす可能性があります。また、中期・長期的な視野の投資家などからの資金調達が困難となり、資本コストが上昇する可能性があります。

【規制リスク】

②現在のパリ協定の各国目標は2°C未満の目標達成には不十分といわれており、各国がより厳格な目標へ見直した場合には、SUBARUのビジネスに重大な影響を与える可能性があります。

【急性的物理リスク】

③気候変動の顕在化にともなう各地での集中豪雨の多発による原材料供給の停滞や工場浸水による操業リスクが考えられます。

商品

【規制リスク】

①日本、米国、欧州、中国の燃費規制に合致しない場合、法令違反に基づく罰金・過料やクレジット購入など、負のインセンティブが生じ、SUBARUは追加の費用や損失を被る可能性があります。また、一定の燃費水準を満たさない場合には、商品の販売機会が制限される可能性があります。

【市場リスク】

②現時点では電動化に関する技術進歩・価格適正化の予測が難しく、将来、市場との乖離が生じることが予想されます。この市場ニーズとの乖離は過大な開発投資、顧客満足度の低下による不測の損失や販売機会の減退を招き、電動化の進行を遅らせる可能性があります。

③中長期的な視野では電動化は着実に進むものと考えており、ある段階で一気に市場への浸透が進む可能性があります。その時点で、適切な技術と商品を備えていない場合には、商品の販売機会に重要な影響を与える可能性があります。

【技術リスク】

④電動化は、調達・使用・廃棄にいたるすべての過程で、収益性を確保しつつ進めることが重要であり、SUBARU商品の上流・下流を巻き込んだ取り組みが進まない場合には、商品のライフサイクル全体でその目的を達成できない可能性があります。

【慢性的物理リスク】

⑤天然資源を使用しているタイヤ、電動化技術に使用する車載電池材料などの金属資源の調達が困難になる可能性があります。

生産段階

【規制リスク】

①化石燃料由来のエネルギーを使用し続けた場合、石油などの地政学的な要因によるもののほか、政府の炭素税や排出枠規制などの対象となり、コストが上昇する可能性があります。

【技術リスク】

②再生可能エネルギー利用が進まなかった場合、スコープ1,2排出量の削減対策が滞る可能性があります。

認識した主な機会

【市場機会】

①商品の環境対応が適切に進み、かつ、世界規模で気候変動の適応・緩和も進んだ場合、SUBARUの主力市場を維持しつつ、安心と愉しさに共感する市場の拡大が期待できる可能性があります。

②気候変動の緩和に貢献することで、SUBARUのブランド価値が上昇し、人財採用や販売に好影響を与える可能性があります。また、投資家からの資金調達が容易となり、資本コストの低減につながる可能性があります。

【エネルギー源に関する機会】

③生産段階で消費するエネルギーに関し、費用対効果にも配慮しつつ再生可能エネルギーへ移行することは、化石燃料由来のエネルギーに内在する価格変動リスクから解放され、将来のコスト上昇を未然に防げる可能性があります。

- (注)

- リスク・機会に関しては、過去の事実や現在入手可能な情報に基づいたものであり、将来の経済の動向、SUBARUを取り巻く事業環境などの要因により、大きく異なる可能性がある。また、気候変動に適応したSUBARUの商品が貢献できる機会を表したものであり、気候変動の悪化などを期待するものではない

シナリオ別に認識しているリスクと対応策の具体例

SUBARUグループは、各国の燃費規制などの政策動向や国際エネルギー機関などが公表している各シナリオの情報をもとに、2050年カーボンニュートラル(=1.5℃シナリオ)を想定した独自のシナリオを含む様々なシナリオと、持続可能な事業活動に向けて認識されたリスクと機会を考慮し対応策を検討しています。

例えば、市場において電動車の販売比率が大きく高まるシナリオ、市場での電動車の浸透が緩やかに進むシナリオ、気候変動への対応が進まず自然災害の激甚化が進展するシナリオなどを考慮し、電動化への移行や水災害に関する対応策の策定を進めています。

| シナリオ例 | シナリオ下で特に重視しているリスクの例 | リスクと機会を考慮した対応策 | |

|---|---|---|---|

| 電動化の浸透 | 商品 | 一定の燃費基準を満たさないことへの商品の販売機会の制限リスク | 環境規制や市場の動向を注視したBEV、ハイブリッド車、ガソリン車の生産比率を柔軟に変更できる生産体制の構築 |

| 市場ニーズと電動化技術の乖離による市場リスク | |||

| 自然災害の激甚化 | 事業運営 | 各地での集中豪雨の多発による原材料供給の停滞や工場浸水による操業リスク |

|

戦略

カーボンニュートラル実現に向けた中長期的な取り組みとして、将来的にBEV事業が主軸となることを見据えています。一方で、BEV市場の成長が減速傾向にある中、充電スタンドの普及状況、各国の環境規制やBEVに対する補助金・税制優遇策の見直しなどのさまざまな外部環境を踏まえ、2030年BEV販売比率50%の達成時期については、2030年以降にずれ込む可能性があると見込んでいます。現在、このような状況に加え、米国の政策動向を踏まえ、2030年に向けた取り組みの精査を進めており、改めて公表する予定です。

電動化に関しては先行きを見通すことが難しい段階にあるので、規制やマーケットの動向を注視しながら、その変化に「柔軟」に対応し、ある程度方向性が見えてきた断面では一気に「拡張」していくという「柔軟性と拡張性」の観点が極めて重要との認識を持って、各種取り組みを推進しています。

BEV移行初期における商品開発の柔軟性

BEV開発は自社独自やアライアンス活用によるものなど様々な選択肢を検討してきましたが、2026年末までにラインアップする4車種のBEVについては、トヨタ自動車との共同開発とし、「もっといいクルマつくろう」を合言葉に、互いに強みとする技術や知見を持ち寄り、両社のエンジニアが切磋琢磨しながら共同開発しています。共同開発により、BEVが主流となる時代に向けて技術やノウハウを蓄積するとともに、両社の開発費用抑制に繋がっています。

共同開発車の第1弾として2021年11月にソルテラを発表していますが、2025年4月には第2弾としてBEVならではの走行性能と、クロスオーバーユーティリティビークルとしての実用性を高い次元で両立した新型「トレイルシーカー(TRAILSEEKER)」を発表しました。当モデルは2026年以降に米国市場で導入を予定しています。また、2025年7月には第3弾として、コンパクトなサイズながら、BEVならではの走行性能と使い勝手や取り回しの良さといった実用性を兼ね備えた「アンチャーテッド(UNCHARTED)」を発表しました。当モデルについても、2026年以降に米国市場での導入を予定しています。

またSUBARUはBEV移行初期においては、HEVが極めて重要となると考え、トヨタハイブリッドシステムをベースとし、SUBARUらしい独自のHEV「次世代e-BOXER」の開発を進めてきました。2024年より主力モデルである「フォレスター」と「クロストレック」に搭載され、日本および北米市場で販売を開始し、大変ご好評をいただいております。最終的に何を選択するかを決めるのはお客様です。そのための選択肢として、BEVだけではなく、ICE系商品も幅広く用意することこそが「柔軟性」であり、商品の「柔軟性」を確保しお客様の選択肢を増やしていきます。

BEV移行初期における生産体制の柔軟性

トヨタ自動車と共同開発したBEVを相互に生産・供給することで、生産領域の「柔軟性」を確保し、先行きを見通すことが難しい時代において、共にリスクを軽減していきます。すでに市場導入済みの「ソルテラ」に加え、今後トヨタ自動車の米国工場で生産されるBEVについてもSUBARUに供給され、2025年頃に群馬製作所の矢島工場で生産するBEV(SUBARU車名:トレイルシーカー)をトヨタ自動車に対して供給します。SUBARUではICE系商品との混流生産を予定しており、需要動向に応じ柔軟に生産車種を調整することで操業を維持することが可能となります。

また、2024年秋には従前の産業機器事業の生産・営業拠点であった北本工場をリニューアルし、次世代e-BOXERの基幹ユニットとなるトランスアクスルの生産を開始しました。次世代e-BOXERは、先ず国内工場の生産車両に搭載しましたが、2026年以降から、Subaru of Indiana Automotive, Inc.の生産車両にも搭載を予定します。昨今のHEV需要の高まりを捉え、北本工場における次世代e-BOXERの基幹ユニットの生産能力を2027年には18万台から30万台弱に増強していきます。需要変動や環境規制の動向に柔軟に対応可能な生産体制の確保と、矢島工場で生産されるBEVをトヨタ自動車に供給していく計画を踏まえ、日米の生産キャパシティを最大限に活用することを狙います。

開発日数半減、生産工程半減、部品点数半減を目指し、さらに工場・オフィスでのCO2排出量の削減施策を計画的に実行する

SUBARUは、開発日数半減、部品点数半減、生産工程半減を実現し、世界最先端のモノづくりを成し遂げます。現在は商品構想、設計、生産などの各領域が、それぞれ前工程の手離れを待ってリレー式に進めている業務を、モノづくり革新の中では、各領域をアジャイルに進めていくことで、モノづくりに要する時間の半減につなげます。

また、こういった取り組みを絶え間なく推進していくことで、開発日数、生産工程などの抑制を図り、先行きの見えない時代における「非連続に変化する領域」への対応力も強化していきます。

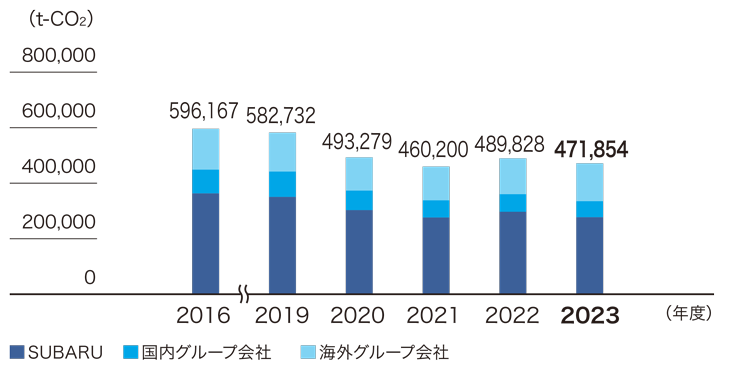

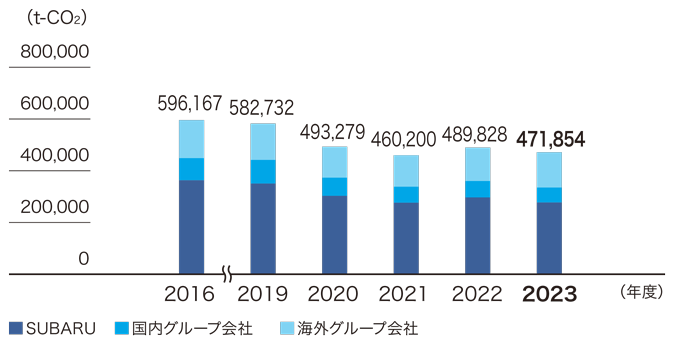

SUBARUは、開発日数半減、生産工程半減、部品点数半減を目指すとともに、さらに工場・オフィス(スコープ1,2排出量)のCO2排出量を2035年までに総量ベースで2016年度比60%削減を目指します。SUBARUは「モノづくりの工程」と「製品の構造」双方のアプローチで効率化を推進し、エネルギーの自給と効率化により、CO2排出量の削減を加速します。

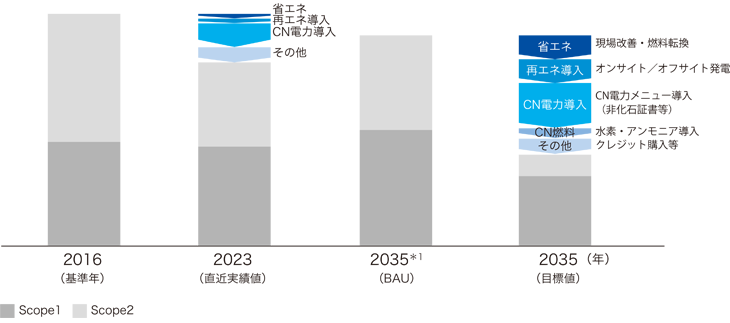

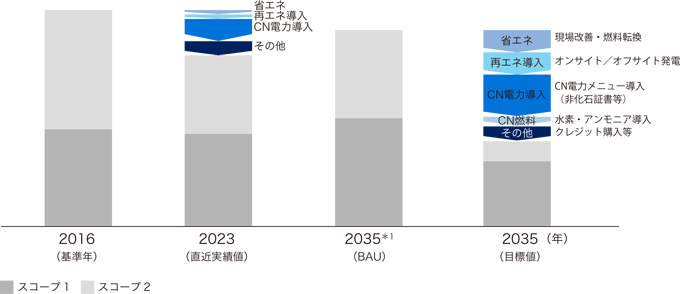

SUBARUグループは、省エネルギーの施策をはじめ、カーボンニュートラル電力の自家発電や購入、および水素・アンモニアなどのカーボンニュートラル燃料の導入などの施策を講じ、2035年までのスコープ1,2排出量の削減施策を計画的に実行し、目標達成を目指します。

2035年までのスコープ1,2排出量の削減施策と削減実績のイメージ

- ※1

- 日本の電力排出係数は0.25t-CO2/千kWhまで低下すると想定

リスクマネジメント

自動車業界は100年に一度の大変革期を迎えており、グローバルに事業を展開するSUBARUグループは世界情勢の変化に素早く対応して、経営の持続性を確保し経営基盤の強靱化を図りながら、人的、社会的および経済的損失の最小化にこれまで以上に取り組んでいく必要があります。こうした環境のなかで事業活動を行っていくうえで、グループワイドでの戦略的なリスクマネジメントの推進が不可欠であり、SUBARUグループをリスクに強い体質にし、企業価値の向上を図ることが重要であると考えます。SUBARUグループを取り巻く環境が非連続かつ従来にないスピード感で推移していくなか、「新経営体制における方針」の実現をより確実に進めていくために、各本部の重要リスクに加え、外部変化や足元の環境を踏まえた経営レベルの議論を通じて策定した新リスクマップを活用するなどリスクマネジメントの一層の強化を進めています。

SUBARUは、気候変動に関連する「政策・規制」「技術」「市場」などの移行リスクに関して、各専門部門が広く情報を収集し、将来予測から不確定な気候変動リスクの認識に努めています。これらの移行リスクは、執行会議にて提案・議論され、特に重要な案件については取締役会の審議を経て意思決定しています。

また、気候変動の物理的なリスクに関わる浸水などの自然災害にともなう操業リスクに関しては、BCPの一環として、リスクマネジメント・コンプライアンス室が中心となり関連規程類の整備を進め、緊急時のSUBARUグループ全体にわたる情報を一元的に掌握するとともに、その対応を統括管理する体制を整えています。

中長期目標(長期ビジョンと

マイルストーン)

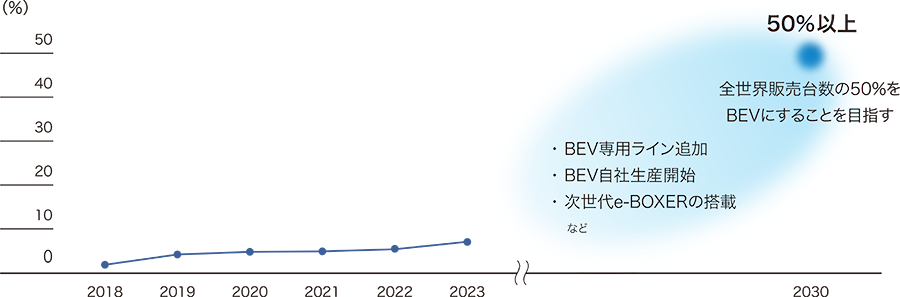

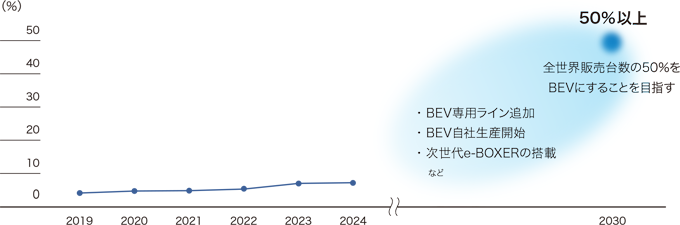

SUBARUは脱炭素社会に貢献するため、商品(スコープ3)および工場・オフィスなど(スコープ1,2)に関する長期目標(長期ビジョン)を2050年とし、それを補完する中期目標(マイルストーン)を非連続かつ急速に変化する事業環境に応じて随時見直しながら設定しています。なお、2023年に、工場・オフィスなど(スコープ1,2)に関する中期目標を「2035年度に2016年度比60%削減」、商品(スコープ3)に関する中間目標を「2030年に全販売台数の50%をBEVにすることを目指す」としました。

SUBARUは各国の燃費規制などSUBARUに関連する政策との適合に向けて検討を行っています。これらの政策動向や国際エネルギー機関などが公表している各シナリオの情報をもとに独自のシナリオを作成し、中長期の目標および達成に向けた計画の策定を行っています。

| カテゴリー | 時期 | 目標 |

|---|---|---|

| 商品 (スコープ3) |

2050年 | Well-to-Wheelで新車平均(走行時)のCO2排出量を、2010年比で90%以上削減 |

| 2030年代前半 | 生産・販売するすべてのSUBARU車に電動技術を搭載 | |

| 2030年 | 全世界販売台数の50%をBEVにすることを目指す | |

| 工場・オフィスなど (スコープ1,2) |

2050年度 | カーボンニュートラルを目指す |

| 2035年度 | 2016年度比60%削減(総量ベース) |

取り組み・実績

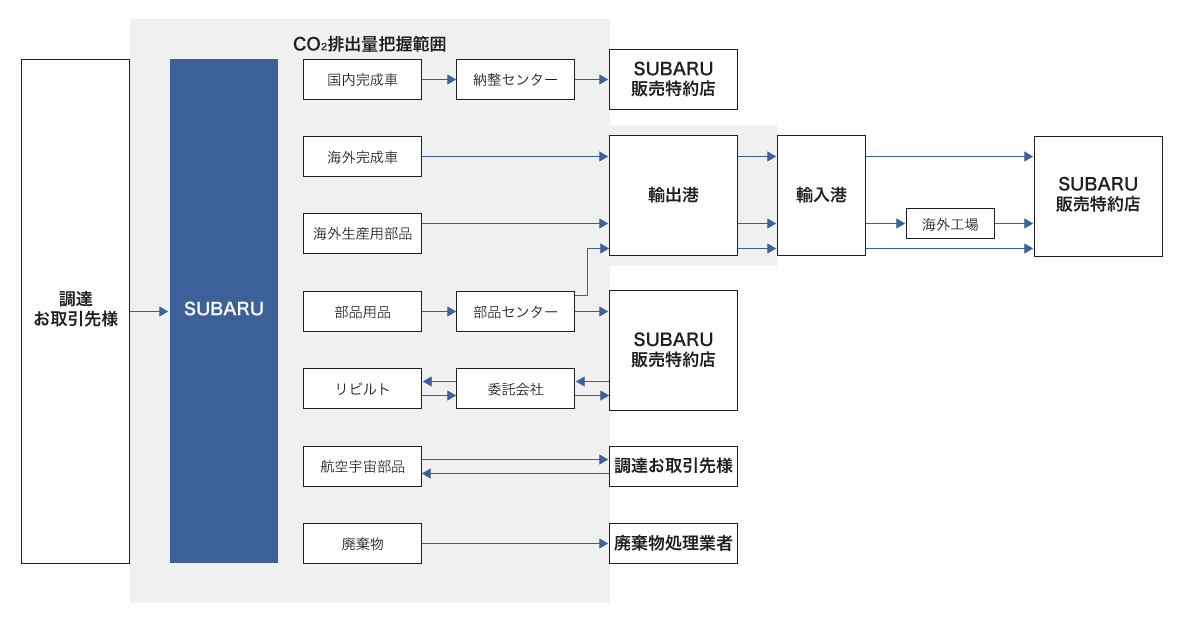

SUBARUグループの2024年度のCO2排出量(スコープ1,2,3)は38,067千t-CO2でした。スコープ3排出量の割合が98.5%であり、販売した商品の使用による排出量の割合が大半を占めています。SUBARUグループが直接排出するCO2(スコープ1,2)は、スコープ3も含めた全体から見るとわずかともいえます。しかし、SUBARU自らが率先して直接排出のCO2削減に取り組むことは、オールSUBARUとしてバリューチェーン全体の活動をより充実させていくことにつながるものと考えます。

商品に関する2024度実績は、全世界販売台数に対する割合として電動車で7.9%、電気自動車で1.9%でした。国内生産体制の再編にともなう2020年代中盤の自社BEV生産開始、「次世代e-BOXER」の投入、2020年代後半のBEV専用ライン追加といった電動車の供給能力の強化などにより、BEV時代での収益基盤を強固にし、高い財務健全性の確保にも努めながら、持続可能な体制で取り組んでいきます。

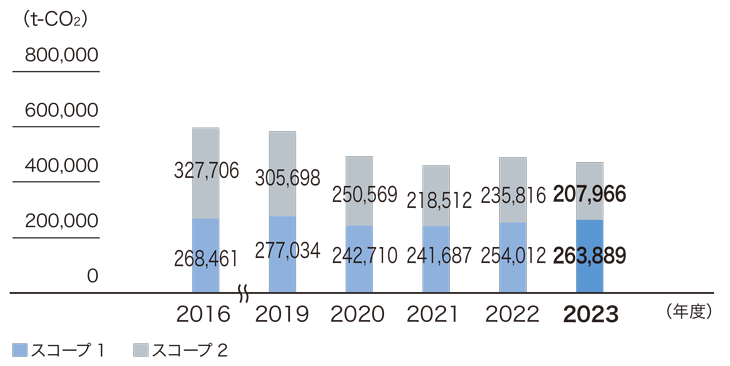

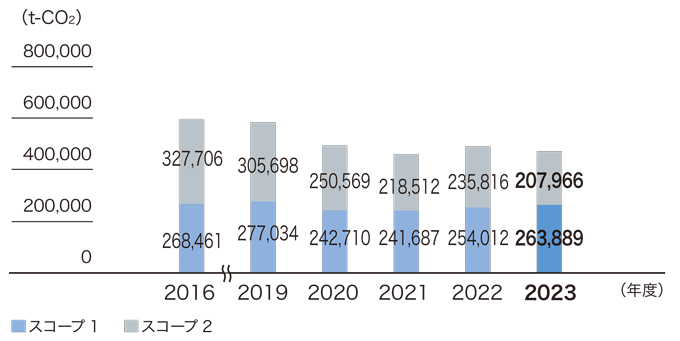

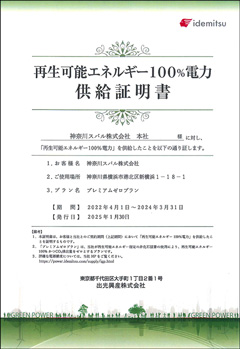

また、工場・オフィスに関する2024年度実績は、スコープ1,2排出量はマーケット基準で569,337tであり2016年度比17%削減(ロケーション基準で566,234t)となりました。さらに、2024年度の再生可能エネルギーの割合はSUBARUグループ全体でエネルギー使用量の10.0%、全電力使用量の22.8%を占め、SUBARUでは群馬製作所本工場、宇都宮製作所南工場・南第2工場、半田西工場(輸送機工業株式会社を含む)、伊勢崎工場、エビススバルビルの6拠点、国内グループ会社ではスバルファイナンス株式会社、桐生工業株式会社の2社で購入する電力はすべてカーボンニュートラルな電力となっています。

- スコープ1:企業の自社施設から直接排出される温室効果ガス

- スコープ2:他社から供給された電気・熱・蒸気の使用にともない間接的に排出する温室効果ガス

- スコープ3:スコープ1,2以外の間接排出で、原料調達、輸送、商品使用、廃棄過程のほか、従業員の通勤、出張などにより排出される温室効果ガス

電動車販売台数比率(小売り台数ベース)の実績と今後のイメージ

スコープ1,2排出量(組織別)

スコープ1,2排出量(スコープ別)

対象範囲

- SUBARU:

- 株式会社SUBARU

- 国内グループ会社:

- 国内連結子会社39社(連結子会社の販売特約店23社含む)

- 海外グループ会社:

- Subaru of Indiana Automotive, Inc.、Subaru of America, Inc.、 Subaru Canada, Inc.、North American Subaru, Inc.

国内グループ会社のデータを連結子会社の集計範囲とし、スコープ1,2排出量の把握率は99%(従業員数の比率ベース)です。

スコープ1,2排出量の算定方法

スコープ1 排出量=燃料使用量×単位当たりの発熱量×炭素排出係数×44/12

発熱量、炭素排出係数の引用元 日本:環境省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」および「ガス事業者別排出係数一覧」、米国、カナダ:米国環境保護庁の公表値

スコープ2 排出量=電気使用量×電力使用量当たりのCO2排出量

電力使用量当たりのCO2排出量の引用元

マーケットベース 日本:環境省「電気事業者別排出係数一覧」、米国(Subaru of Indiana Automotive, Inc.):The Edison Electric Instituteの公表値、米国( Subaru of Indiana Automotive, Inc.を除く3社):米国環境保護庁の公表値、カナダ:カナダ政府の公表値

ロケーションベース 日本:環境省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」の代替値、米国:米国環境保護庁の公表値、カナダ:カナダ政府の公表値

なお、集計データに一部誤りが確認されたため、過年度にわたり修正を行っています

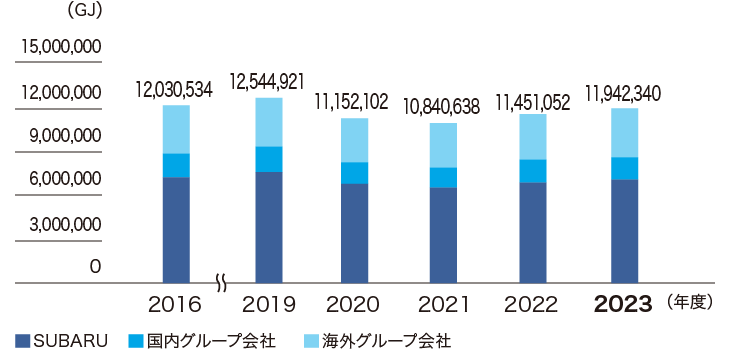

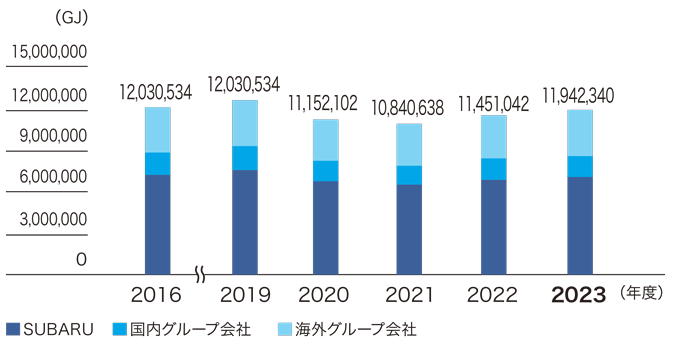

エネルギー使用量(組織別)

対象範囲

- SUBARU:

- 株式会社SUBARU

- 国内グループ会社:

- 国内連結子会社39社(連結子会社の販売特約店23社含む)

- 海外グループ会社:

- Subaru of Indiana Automotive, Inc.、Subaru of America, Inc.、 Subaru Canada, Inc.、North American Subaru, Inc.

SUBARUは省エネ法に基づきエネルギー使用量(GJ)を算定しています。

なお、集計データに一部誤りが確認されたため、過年度にわたり修正を行っています

CO2排出量(スコープ3)

| カテゴリー | 温室効果ガス排出量(t-CO2) | |||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | ||

| 1 | 購入した製品・サービス | 5,136,697 | 4,339,656 | 5,018,874 | 5,861,321 | 5,902,914 |

| 2 | 資本財 | 282,713 | 260,567 | 402,915 | 549,384 | 577,752 |

| 3 | スコープ1,2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 91,851 | 89,627 | 95,352 | 54,958 | 55,697 |

| 4 | 輸送、配送(上流) | 601,167 | 506,604 | 426,929 | 500,914 | 516,878 |

| 5 | 事業から出る廃棄物 | 26,446 | 24,888 | 28,733 | 8,608 | 26,081 |

| 6 | 出張 | 4,689 | 4,798 | 4,878 | 4,900 | 4,923 |

| 7 | 雇用者の通勤 | 14,245 | 14,576 | 14,818 | 14,885 | 14,954 |

| 8 | リース資産(上流) | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |

| 9 | 輸送、配送(下流) | 3,893 | 4,750 | 4,043 | 3,521 | 9,295 |

| 10 | 販売した製品の加工 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |

| 11 | 販売した製品の使用 | 27,442,228 | 23,102,609 | 27,453,385 | 31,859,417 | 29,799,828 |

| 12 | 販売した製品の廃棄 | 509,850 | 437,960 | 512,716 | 602,519 | 582,477 |

| 13 | リース資産(下流) | 7,355 | 7,487 | 7,376 | 6,259 | 6,852 |

| 14 | フランチャイズ | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |

| 15 | 投資 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし |

| 合計 | 34,121,134 | 28,793,522 | 33,970,018 | 39,466,686 | 37,497,651 | |

| カテゴリー | 算定方法 | |

|---|---|---|

| 1 | 購入した製品・サービス | 素材・部品製造における1台当たりのCO2排出量 × 年間販売台数 − 部品製造を担うグループ会社のスコープ1,2排出量 |

| 2 | 資本財 | SUBARUグループの設備投資額 × 設備投資額当たりCO2排出原単位 |

| 3 | スコープ1,2に含まれない燃料及び エネルギー関連活動 |

Σ(各エネルギー使用量 × 各エネルギーのCO2排出原単位) |

| 4 | 輸送、配送(上流) | 日本国内輸送:省エネルギー法の特定荷主としての算定基準に準じて算定 |

| 輸出時の船舶輸送:Σ(各国への輸出台数 × 商品重量 × 輸送距離)× 船舶輸送のCO2排出原単位 | ||

| 5 | 事業から出る廃棄物 | Σ(各廃棄物排出量 × 各廃棄物のCO2排出原単位) |

| 6 | 出張 | SUBARUグループの従業員数 × 出張活動のCO2排出原単位 |

| 7 | 雇用者の通勤 | SUBARUグループの従業員数 × 稼働日数 × 通勤時のCO2排出原単位 |

| 8 | リース資産(上流) | 該当なし |

| 9 | 輸送、配送(下流) | 非連結特約店のスコープ1,2排出量 |

| 10 | 販売した製品の加工 | 該当なし |

| 11 | 販売した製品の使用(Well to Wheel) | Well to Tank:燃費・電費 × 販売台数 × 生涯走行距離 × 燃料・電力製造のCO2排出原単位 Tank to Wheel:販売台数 × 生涯走行距離 × 燃費 × 燃料のCO2排出原単位 |

| 12 | 販売した製品の廃棄 | 廃棄時の1台当たりのCO2排出量 × 販売台数 |

| 13 | リース資産(下流) | テナント事業として他社に貸与している建屋のスコープ1,2排出量 |

| 14 | フランチャイズ | 該当なし |

| 15 | 投資 | 該当なし |

参照したガイドラインやデータベース:

- 1.

- 環境省・経済産業省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン(Ver.2.3)」(2017年12月)

- 2.

- 環境省「サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース(Ver.3.5)」(2025年3月)

- 3.

- SUBARUのライフサイクルアセスメント(LCA)の算定基準

- ※

- 「12. 販売した製品の廃棄」、「13. リース資産(下流)」の算定方法を見直したため、過年度にわたり修正を行っています

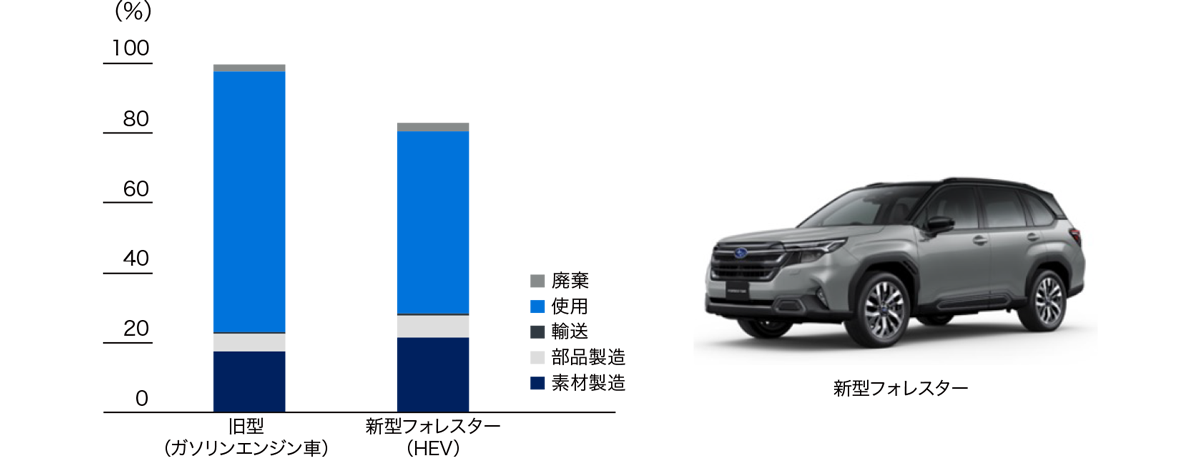

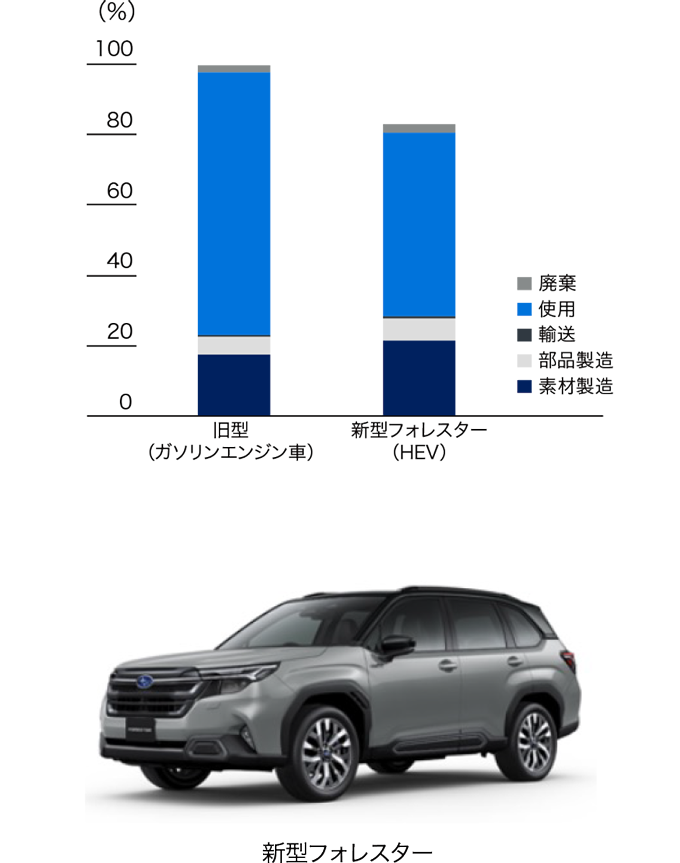

ライフサイクルアセスメント

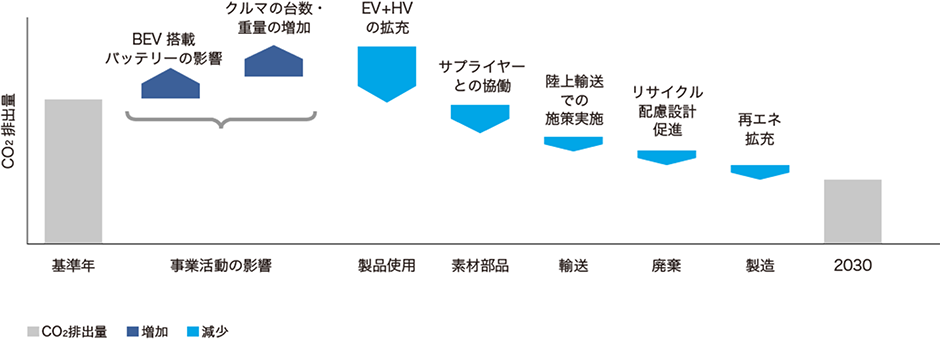

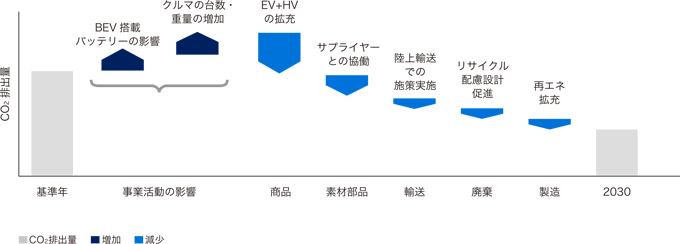

SUBARUは、走行時の商品からのCO2排出だけではなく、素材製造段階から廃棄にいたるライフサイクル全体のCO2排出量削減を通じて脱炭素社会の実現を目指します。主に「商品」「素材部品」「輸送」「廃棄」「製造」の5つの領域での担当部署を定め、CO2削減の計画立案、施策の実行を行っています。各領域の進捗は年2回開催される環境委員会にて全社的なモニタリングを実施しています。

ライフサイクル全体でのCO2排出量削減アプローチ

SUBARUは、自動車のライフサイクル全体のCO2排出量を評価するLCA※を実施しています。自動車の環境への影響を定量化し、脱炭素化に向けた自動車の開発を設計段階から積極的に行います。2025年4月に発売開始した新型フォレスターは次世代e-Boxerを採用することにより、サイクリスト対応歩行者保護エアバッグを代表とする安全性能を充実させたうえで旧型モデルと比較してCO2排出量削減を達成しています。

- ※

- LCA(Life Cycle Assessment:ライフサイクルアセスメント):商品やサービスの原材料調達から製造、輸送、商品使用、廃棄にいたる一連のライフサイクルにおける環境負荷を総合的に評価する環境影響評価手法のこと

商品の取り組み

SUBARUは、BEVはカーボンニュートラル実現に向けた有力な選択肢ではあるものの、その移行スピードは不透明であり、ICE系商品の需要も一定程度継続すると考えています。更地にゼロから生産の構えを構築し、開発の手法・プロセスもゼロからスタートできるBEVに一旦舵を切り、「モノづくり革新」と「価値づくり」を実現し、その成果をICE系商品にも展開します。このようにして市場の変化に対応できる「柔軟性」を身につけること、それが経営体制方針のポイントです。

また、SUBARUはカーボンニュートラルを達成する技術の可能性は多様であり、カーボンニュートラル実現に向けて、お客様・社会に対して「SUBARUらしい選択肢」を示し、柔軟で多様な対応が求められていると認識しています。カーボンニュートラルの時代に水平対向エンジンを輝かせ続けるためにも、カーボンニュートラル燃料の活用に向けた取り組みを行っています。

新車CO2排出量の削減

SUBARUは、自動車から排出されるCO2を削減するためには、ガソリンエンジン車での燃費性能向上はもちろんのこと、電動車の車種拡充、特にBEV開発と提供を着実に推し進めることが重要であると考えます。

電動車―BEV(電気自動車)

SUBARUは、きたる本格的電動化時代への布石として、自然との共生を目指すSUBARU初のグローバルBEVとなる「ソルテラ」を2022年5月より発売開始しました。トヨタと共同開発したEV専用プラットフォーム「e-スバルグローバルプラットフォーム」を採用し、SUBARUが長年培ってきたAWD技術とトヨタの持つ優れた電動化技術を活用するなど、両社がそれぞれの強みを持ち寄りながら、開発投資を効率的に活用します。この「ソルテラ」に加え、2026年末までに新たに3車種のバッテリーEVをSUVカテゴリーに投入します。うち1車種はSUBARUの矢島工場で生産し、トヨタにも提供します。従来車と同様、お客様にとってのDifferentな存在になるため、さらなる提供価値の強化を狙ったSUBARUのBEVならではの魅力を持つSUVを日本、米国・カナダ、欧州、中国などで展開していき、さらに2028年末までに4車種のBEVラインアップ追加を予定しています。

引き続きSUBARUは、実用性とお客様の嗜好を踏まえつつSUBARUらしい環境対応車を順次、市場ごとに充実させ、地球環境保護への貢献を実践していきます。

電動車―HEV(ハイブリッド車)

SUBARUはこれまで、水平対向エンジンと電動技術を組み合わせたマイルドハイブリッド「e-BOXER」搭載車の拡充、トヨタ自動車の持つHEVノウハウを活用した、SUBARUオリジナルのPHEVの発売などCO2排出量削減への取り組みを実施してきました。これらに加え、2025年から、トヨタハイブリッドシステム(THS)※1の技術を取り入れた、SUBARUらしさと環境性能を高次元で両立した「次世代e-BOXER」の生産を開始しました。「次世代e-BOXER」では、エンジンとモーターの動力を並行して伝えるパラレル式から、より効率のよいシリーズ・パラレル式に進化するとともに、パワーコントロールユニットをエンジンの上に搭載することで、大きな燃料タンク容量を確保、競争力のある航続距離を実現しています。この「次世代e-BOXER」は、「クロストレック」と「フォレスター」に搭載されています。これらの電動車の商品ラインアップ拡充を着実に進めることで、SUBARUは新車CO2排出量の削減を実現します。

- ※1

- THS:TOYOTA Hybrid System

エンジン搭載車

従来のガソリンエンジン車へのお客様ニーズに応えることはもちろん、車種拡充が図られるHEVもガソリンエンジンと電動技術の組み合わせであり、エンジンの進化は燃費性能向上に必須です。「レヴォーグ」および「フォレスター」、「レイバック」に搭載した「1.8L BOXER直噴ターボ“DIT”※2」は、新世代BOXERエンジンとして低回転域から高いトルクを発生させるターボシステム、少ない燃料でより多くのエネルギーを生み出すリーン燃焼技術を採用、リニアトロニックの変速範囲の拡大と相まって、発進時の力強い加速や高速巡航時の燃費性能を向上し、SUBARUらしい走りと優れた環境性能を両立しています。また、SUBARUはカーボンニュートラル燃料を使用する車両でのレース参戦や「次世代グリーンCO2燃料技術研究組合」へ参画し、カーボンニュートラル時代におけるエンジンの可能性を追求し続けています。

- ※2

- DIT:Direct Injection Turbo

低炭素燃料の普及に向けた取り組み

低炭素燃料※1への対応と実証活動

SUBARUは、再生可能エネルギー由来の燃料として注目されるバイオエタノールの活用に取り組んでいます。自動車用燃料の多様化とカーボンニュートラル社会の実現に向け、SUBARUが全世界で販売しているすべてのガソリン車でおよびディーゼル車で、E10燃料(日本ではE3燃料)、B7燃料への機能性、信頼性の対応が完了しています。

また、2022年には富士24時間レースの開催に合わせ、合成燃料の実用性を検証するメディア向け試乗会を実施しました。SUBARU BRZにハイオクガソリンと合成燃料をそれぞれ使用し、走行性能やフィーリングに違いがないことを体感してもらうことで、合成燃料の実用性と将来性を広く発信することができました。

さらに、経済産業省と連携し、高濃度バイオエタノール(最大でE20燃料)や合成燃料の早期導入に向けて協議を進めており、SUBARUでも低炭素燃料への技術対応を進めています。今後も、バイオエタノールを含む低炭素燃料の普及に向けた技術対応を進め、内燃機関の環境性能向上に貢献していきます。

- ※1

- 低炭素燃料:バイオエタノール燃料や合成燃料(e-fuel)を指します。例えば、E10燃料は通常のガソリンにバイオエタノールを10%混ぜたもの、B7燃料はバイオディーゼル燃料を7%混ぜたものを指します

電動化時代に対応した新エンジン開発

SUBARUは、トヨタ自動車、マツダとともに、電動化時代に適合する新たなエンジン開発を「三社三様」で宣言しました。新エンジンでは、モーターやバッテリーなどの電動ユニットとの最適な組み合わせを追求するとともに、エンジンの小型化による車両パッケージの革新、多様なカーボンニュートラル燃料※2への対応により、内燃機関でのカーボンニュートラルを実現していきます。

- ※2

- 製造から使用にいたる全体で、大気中へのCO2排出が実質ゼロになる燃料。H2とCO2からなる「e-fuel」や、植物などのバイオマス(生物資源)を原料とする燃料などがあります

モータースポーツを通じた低炭素燃料の実証と人材育成

SUBARUは、内燃機関の可能性を広げる挑戦として、2022年よりスーパー耐久シリーズに参戦し、合成燃料を使用した車両による実証実験を重ねています。合成燃料は再生可能エネルギー由来の水素とCO2を原料とするクリーンな液体燃料であり、既存の社会インフラを活用しながら内燃機関のCO2排出量削減に貢献することができます。

2024年までは欧州製の合成燃料を用いてレースに参戦し、実走行環境下での燃料性能や車両適合性に関する知見を蓄積してきました。2025年の富士24時間レースからは、ENEOS株式会社の「低炭素ガソリン(E20)」を使用した「HIGH PERFORMANCE X FUTURE CONCEPT」で参戦しました。E20は、将来日本国内で導入が検討されている燃料であり、過酷なレース環境での使用を通じて、燃料の実用性や普及に向けた課題の抽出を進めています。

これらの取り組みは、技術検証に加え、SUBARUの社員エンジニアが主体となって開発に携わっており、さらにSUBARU社員で構成されるSubaru Driving Academyのドライバーも参加しており、現場での実践を通じて、アジャイルな開発力の強化と人材育成という両面での成長を図っています。

次世代グリーンCO2燃料技術研究組合の設立と取組み

SUBARUはENEOS、スズキ、ダイハツ工業、トヨタ自動車、豊田通商と共に、燃料を「つくる」プロセスおける効率化を目的として、「次世代グリーンCO2燃料技術研究組合」を設立しました。現在は、マツダを加えた7社が参画し、カーボンニュートラル社会の実現に向けて、効率的に自動車用バイオエタノール燃料を製造するための技術研究を推進しています。

大阪・関西万博における合成燃料を使用した車両の提供

SUBARUは、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)において、ENEOSが製造した合成燃料を使用する関係者向け車両を提供します。合成燃料は、再生可能エネルギー由来の水素とCO2を原料とするクリーンな液体燃料であり、既存のインフラを活用しながら、内燃機関のCO2排出量削減に期待されています。

持続可能な航空燃料(SAF※3)を使用したヘリコプター試験フライトを実施

2024年3月、SUBARUは所有するヘリコプターにてSAFを使用した試験フライトに成功しました。今後もSUBARUは航空機メーカーとして、持続可能な社会の実現に向けた脱炭素化への技術開発を進めていきます。

- ※3

- Sustainable Aviation Fuel(持続可能な航空燃料)の略称

植物や廃食油などを原料として製造される航空燃料のこと。主原料となる植物は、光合成を行う際に大気中の二酸化炭素を吸収するため、吸収量と排出量とのバランスをとることができ、従来の化石由来の航空燃料よりも温室効果ガスを削減できると期待される。また、廃食油などの使用済み油脂を再利用することで、廃棄物の削減と資源の有効活用にもつながり、環境負荷のさらなる低減が期待される

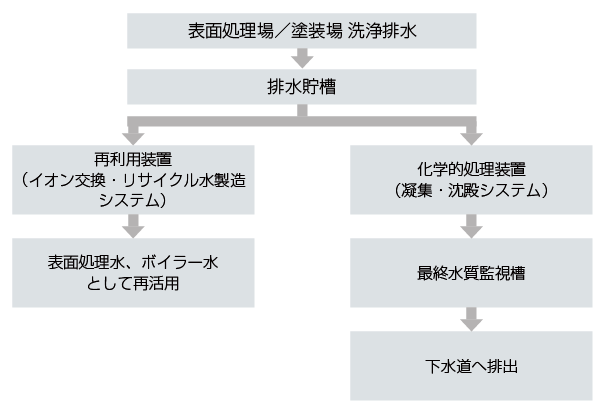

事業所の取り組み

SUBARUグループは2035年度の中期目標の達成に向け、省エネルギー施策をはじめとして、カーボンニュートラル電力の自家発電や購入、水素・アンモニアなどのカーボンニュートラル燃料の導入などの施策を講じることで、スコープ1,2排出量の削減施策を計画的に実行していきます。

2024年度の削減施策と削減実績(2016年度比)

| 施策 | CO2削減効果(t-CO2) |

|---|---|

| 設備更新による省エネルギー | 6,212 |

| 再生可能エネルギーの利用(太陽光発電) | 5,213※ |

| 購入電力のカーボンニュートラル | 84,902※ |

| グリーン電力・熱証書の活用 | 5,262 |

| 計 | 101,589 |

- ※

- 再生可能エネルギー由来の電力使用量に東京電力エナジーパートナー株式会社の当該年度の残渣メニューのCO2排出係数を乗じることでCO2削減効果を算定

TOPICS

オフサイトコーポレートPPAの導入

SUBARUは、東京電力エナジーパートナー株式会社(以下、「東京電力EP」)および株式会社富士テクニカルコーポレーションとの3社間でオフサイトコーポレートPPA※を締結しました。本事業では、2025年2月以降、株式会社富士テクニカルコーポレーションの太陽光発電所で発電される電力を東京電力EPがSUBARUの東京事業所などへ供給します。さらに、既存契約に基づき設置された発電設備および新設される太陽光発電所にて発電する再エネ電力を、2026年2月以降、東京電力EPがSUBARUの矢島工場および東京事業所へ供給する契約を締結します。

本取り組みを通じて再エネ電力の活用をさらに拡大することで、矢島工場では約10%、東京事業所で約14%に相当する電力使用量がカーボンニュートラルな電力に切り替わる見込みです。

- ※

- オフサイトコーポレートPPA(Power Purchase Agreement)は、発電事業者が所有する発電施設で発電された再エネ電力を、小売電気業者を通じて需要者に供給する長期契約

設備の更新等による省エネルギー

SUBARUグループは、温室効果ガス排出量の削減とエネルギー効率の向上を目的に、コジェネレーション設備や高効率機器の導入、遮熱・断熱建材の採用、エネルギー管理に関するシステム導入などの施策を進めています。

設備の更新等による省エネルギー取り組み一覧表

| 施策 | 事業所/グループ企業 | 主な取り組み |

|---|---|---|

| 生産設備の高効率化 | 群馬製作所 |

|

| 宇都宮事業所 |

|

|

| 東京事業所 | 全館LED照明、断熱ガラス・建材 | |

| 富士機械株式会社 | 暖房エネルギーを灯油から電力へ転換 | |

| Subaru of Indiana Automotive, Inc. | 空調制御バルブ設置、全館LED照明、モーションセンサ導入 |

- ※

- 建物の基準一次エネルギー消費量から75%以上の削減を達成し、Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)に限りなく近しい建築物

再生可能エネルギーの利用(太陽光発電)

SUBARUグループは太陽光発電設備の設置を積極的に推進しています。群馬製作所、東京事業所、宇都宮製作所をはじめとする各事業所では、新築建屋への設計段階からの設置計画組み入れや既存建屋の屋上への設置を通じて、CO2排出量の大幅な削減を実現しております。加えて、遊休地等での太陽光発電による売電事業の展開や、灯油から電力へのエネルギー転換などの施策も併せて推進しており、再生可能エネルギーの活用範囲は着実に拡大しています。

2024年度においてSUBARUグループでは約11MWの太陽光発電設備を設置しており、そこから発電される電力のうち約12,000MWhを自家消費しています。

(大泉工場)

(株式会社イチタン)

購入電力のカーボンニュートラル

SUBARUグループでは、購入電力のカーボンニュートラル化を積極的に推進しており、SUBARUでは群馬製作所本工場、宇都宮製作所南工場・南第2工場、半田西工場(輸送機工業株式会社を含む)、伊勢崎工場、エビススバルビルの6拠点、国内グループ会社ではスバルファイナンス株式会社、桐生工業株式会社の2社で購入する電力はすべてカーボンニュートラルな電力となっています。

また、宇都宮製作所では、栃木県の水力発電を活用した「とちぎふるさと電気※」を導入、群馬製作所でも2025年度から地産地消型PPA(群馬モデル)による水力電力由来の電力供給を予定するなど、環境負荷の低減と地域社会への貢献の両立を図る取り組みも行っています。

- ※

- 栃木県企業局と東京電力エナジーパートナー株式会社が提供するメニュー。発電時にCO2を排出しない栃木県内8カ所の県営水力発電所で発電した電力を使用するため、電力使用にともなうCO2排出量をゼロにすることができる

グリーン電力・熱証書の活用

SUBARUグループは、全国の製作所および関連施設においてグリーン電力証書をはじめとするグリーン電力・熱証書を活用することで、CO2排出量の削減を実現しています。2024年度において、SUBARUグループでは、グリーン電力証書を活用し、12,000MWh(5,262t-CO2の排出量相当)を環境価値として償却しました。

販売の取り組み

国内販売特約店

環境への意識が高まる中、国内販売特約店ではカーボンニュートラルの実現に向けて、CO2フリー電気(カーボンニュートラルな電力プラン)への切り替えを進めています。2024年度までに電力使用量の約6割をCO2フリー電気に切り替えました。現在、連結外販売特約店を含めた計16社が切り替えを完了。連結販売特約店では、2025年度末までの切り替え完了※1を目指しています。

- ※1

- テナント利用や利用可能な電力プランの制約など、切り替えが物理的に困難な一部施設を除く

Subaru of America, Inc.

Subaru of America, Inc.の本社ビルとNational Service Training Centerは、LEED認証※2のなかでも標準認証よりレベルの高いシルバー認証を取得しています。本社ビルとNational Service Training Centerでは、2021年にオートメーションシステムや包括的な空調システムの導入により効率的なエネルギー使用を図っています。

また、本社ビルでは、100%再生可能エネルギー由来の電力を使用するとともにLED照明への更新を行っています。また、2021年に本社ロビーでは自然光を効率的に取り入れることで、照明用の電力使用量を削減しています。

- ※2

- LEED(Leadership in Energy & Environmental Design)は、米国グリーンビルディング協会(USGBC:U.S. Green Building Council)が開発・運営する、環境に配慮した建物に与えられる認証制度。建築全体の企画・設計から建築施工、運営、メンテナンスにおける省エネルギーや環境負荷を評価することにより、建物の環境性能を客観的に示すことができることから、米国を中心にLEED認証の取得が拡大している

Subaru Canada, Inc.

カナダの販売店である「Scott Subaru」の建屋は冷暖房施設を不要とするなどエネルギー効率の高い設計となっており、パッシブハウス(省エネルギー建屋)の認定を受けました。

物流の取り組み

SUBARUでは、物流会社、販売会社などのグループ全体や他の自動車会社と協働することで、完成車や輸出部品などの輸送効率化を推進し、物流過程におけるCO2排出量の毎年1%削減に取り組んでいます。

また、SUBARU内のすべての物流関連部署を束ねる「物流環境小委員会」の活動を通じて、物流領域における環境負荷低減に向けたガバナンスの強化に努めています。SUBARUのサプライチェーン強化は、2050年カーボンニュートラルの実現につながるとし、CO2排出量の削減活動と合わせて、算出精度の向上と把握範囲の拡大に引き続き取り組んでいきます。

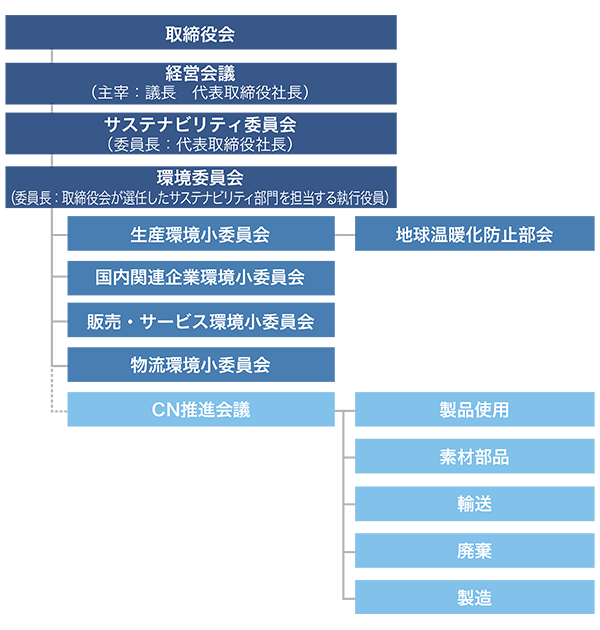

SUBARUの物流体制

完成車の輸送

最適な標準ルートで完成車の輸送を設定し、輸送する車種構成の変化・大型化に対して柔軟に対応するとともに、積載効率向上や、モーダルシフト※1を推進しています。また、物流協力会社にはエコドライブの推進、デジタルタコグラフ※2やドライブレコーダーの導入による運行管理、導風板などの装着による燃費向上への寄与など、環境負荷の少ない完成車輸送への協力をお願いしています。

2024年度の自動車1台当たり輸送時のCO2排出量は、2006年度比18%減の目標に対し26.07%減となりました。今後も、さらなる削減に向けて取り組んでいきます。

- ※1

- 貨物輸送をトラック輸送から環境負荷の小さな鉄道輸送や船舶輸送に切り替えること

- ※2

- 自動車の走行時間や走行速度などの運行記録を自動的に記録しメモリーカードなどに保存する、業務として自動車を運行する業種における運行管理システム。急加速・急減速、アイドリングの無駄、危険運転などを明確に「見える化」することができるため、安全運転意識の向上、燃料使用量の削減を図ることができる

輸出部品

海外生産用部品の輸送では、ハイキューブコンテナの空きスペースの活用、梱包荷姿の見直し、梱包資材の軽量化などのコンテナ充填率の改善に継続的に取り組み、2024年度の充填率は98%となりました。その他、コンテナ輸送を効率化するラウンドユース※3や、インランドコンテナデポ※4の活用、群馬地区の他社が使用した輸入コンテナの再利用の活用などの取り組みを通じて、引き続きCO2排出量削減に向けて積極的に取り組んでいきます。

- ※3

- 輸入コンテナを空で港に戻さず輸出に転用する。これにより港からの空コンテナ輸送を削減

- ※4

- 内陸部(インランド)にあるコンテナ貨物の集貨拠点

部品用品

- トヨタモビリティパーツ株式会社との共同配送推進

複雑かつ一部の非効率な輸送体系の解消に向け、トヨタモビリティパーツ株式会社と整備用部品の共同配送を2020年度より開始しています。2024年度末時点で販売特約店9社(27店舗および一部地域の外販お取引先様)にて共同配送を実現しており、今後も他地域での共同配送化の取り組みを推進します。

なお、共同配送に切り替えたことにより、一部特約店において、リードタイムの1日短縮や、運送費の約25%低減を実現できました。 - 電動対応フォークリフトへの切り替え

群馬の部品物流センターでは、LPG搭載フォークリフト更新時に電動対応フォークリフトへの切り替えを順次進めています(2024年度2台)。今年度はフォークリフト削減活動として、アワメーターを活用し低稼働のフォークリフトを削減し稼働率を上げる取り組みを行います。

Subaru of America, Inc.

物流工程のCO2排出量を減らすために鉄道の利用を促進しています。また、アラスカの販売特約店向けの海上輸送についてもLNG活用により排出量の削減に取り組んでいます。これらの取り組みにより25%のCO2の削減、95%のNOxの削減、100%のSOxの削減を実現しています。また、LNG船舶を利用することで温室効果ガス排出量を最大21%削減しました。

調達の取り組み

お取引先様の選定や管理メカニズムに、気候関連問題を盛り込んだ行動規範を定め、オリエンテーション時に共有および徹底を図っています。また、お取引先様にISO14001の認証取得を推奨することにより、サプライチェーンでの環境関連の事故・不具合の未然防止や、環境法令への抵触リスクの削減に努めています。

また、お取引先様に対する調達方針説明会の中で脱炭素への協力を要請しました。2024年度は削減目標をお取引先様と共有するとともに、協力を要請しました。新たな取り組みとして、各社に対してロードマップの提出を依頼し、ヒアリングを通じて具体的な取り組み内容や課題を把握しています。

また、SUBARUグループが主要な供給先となる群馬製作所近隣のお取引先様への対応として、Tier2を含む1,200以上の拠点での水災害リスクの評価を行いました。このリスク評価の結果をお取引先様と共有するとともに「BCP取組み状況確認シート」を用いた有事発生時の対応の確認、模擬訓練の実施やその後の是正対応の確認等を行っています。

その他の気候変動の取り組み

カーボンプライシング

排出量取引制度

東京都、埼玉県で事業活動を行っている東京事業所、北本工場、ステラタウン大宮は、東京都環境確保条例「大規模事業所に対する温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度」あるいは埼玉県の「目標設定型排出量取引制度」の対象事業者として、排出量取引制度の対応を行っています。

また、SUBARUは経済産業省が公表した「GXリーグ基本構想」に賛同し、2024年よりGXリーグに参加しています。

インターナルカーボンプライシング

SUBARUは、2022年度よりインターナルカーボンプライシングを導入しました。各拠点での設備投資の稟議書のなかで、該当設備の導入にともなうCO2削減量を6,000円/t-CO2にて金額換算を行い、CO2削減効果を費用削減効果として計上することで、設備投資の判断に盛り込むこととしています。この手法はシャドウプライシングに分類されるもので、このインターナルカーボンプライシングの導入により、設備担当者のCO2削減の啓発につながるとともに、CO2削減効果の高い設備に対する投資が促進されることを目的としています。