サステナビリティ重点6領域

サステナビリティ重点6領域

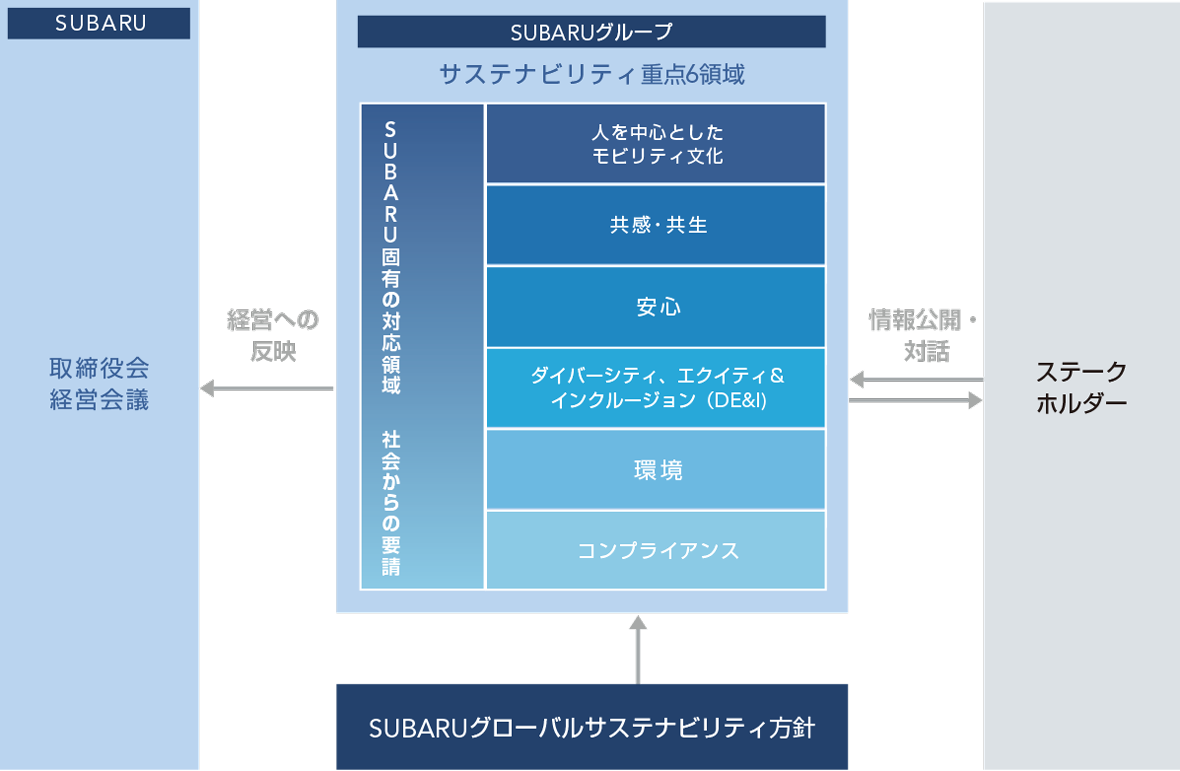

サステナビリティ重点6領域特定プロセス

SUBARUグループは、これまで、CSR重点6領域「人を中心とした自動車文化」「共感・共生」「安心」「ダイバーシティ」「環境」「コンプライアンス」を定めて、取り組みを推進してきました。

重点領域の選定にあたっては、まず重点項目として社会的要請の高い41項目を抽出したうえで、北米や国内の有識者・投資家にアンケートを実施しました。それらの回答・意見を踏まえ、「事業の強みを活かして社会に貢献する領域」と「社会の要請に応える領域」の2つの視点から評価・検討しました。その結果、事業の強みを活かして社会に貢献する領域として、「人を中心とした自動車文化」「共感・共生」「安心」「ダイバーシティ」の4つを、社会の要請に応える領域として、「安心」「ダイバーシティ」「環境」「コンプライアンス」の4つを選定しました。

これからは、社会環境やサステナビリティに関する考え方の変化の趨勢を捉え、CSR視点だけではなくSUBARUの価値や強みを一層活かした形で社会とSUBARUグループの持続可能性に寄与するために、このCSR重点6領域を「サステナビリティ重点6領域」として発展させます。

具体的には「人を中心とした自動車文化」を「人を中心としたモビリティ文化」に、「ダイバーシティ」を「ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン(DE&I)」に変更します。

「人を中心としたモビリティ文化」は航空宇宙事業も含めたSUBARUグループとしての商品の多様性を表現すると同時に、時代の変遷に応じながらSUBARUのDNAに基づいた移動手段を提供し、他社とは異なる存在感と魅力ある企業を目指します。また、「ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン(DE&I)」は誰しもが持ち合わせる多様な個性を活かし最大限に発揮できる組織づくりや働きやすい職場環境の整備を進め、全員が公平に機会を得られるエクイティの環境があることでイノベーションが創出され、多様な個が一丸となりSUBARU独自の持続的な価値創造を実現していきます。

加えて、各領域については「ありたい姿」「重点テーマ」「目標」「KPI」を新たに設定し、取り組みをさらに深化させていきます。具体的には「ありたい姿」はより長期視点に立ちSUBARUグループの目指す不変の方向性を示すために時間軸を設けないこととし、「重点テーマ」はSUBARUグループの強みを活かして重点的に取り組む項目とし、さらにその「目標」と「KPI」を設けることで中長期的に取り組みを推進していきます。

SUBARUグループでは、SUBARUグローバルサステナビリティ方針を軸にグループ・グローバルの全従業員でサステナビリティに関する意思を共有し、このサステナビリティ重点6領域をベースとした取り組みを通じて、「笑顔をつくる会社」に向けて、価値創造を追求していきます。

サステナビリティ重点6領域

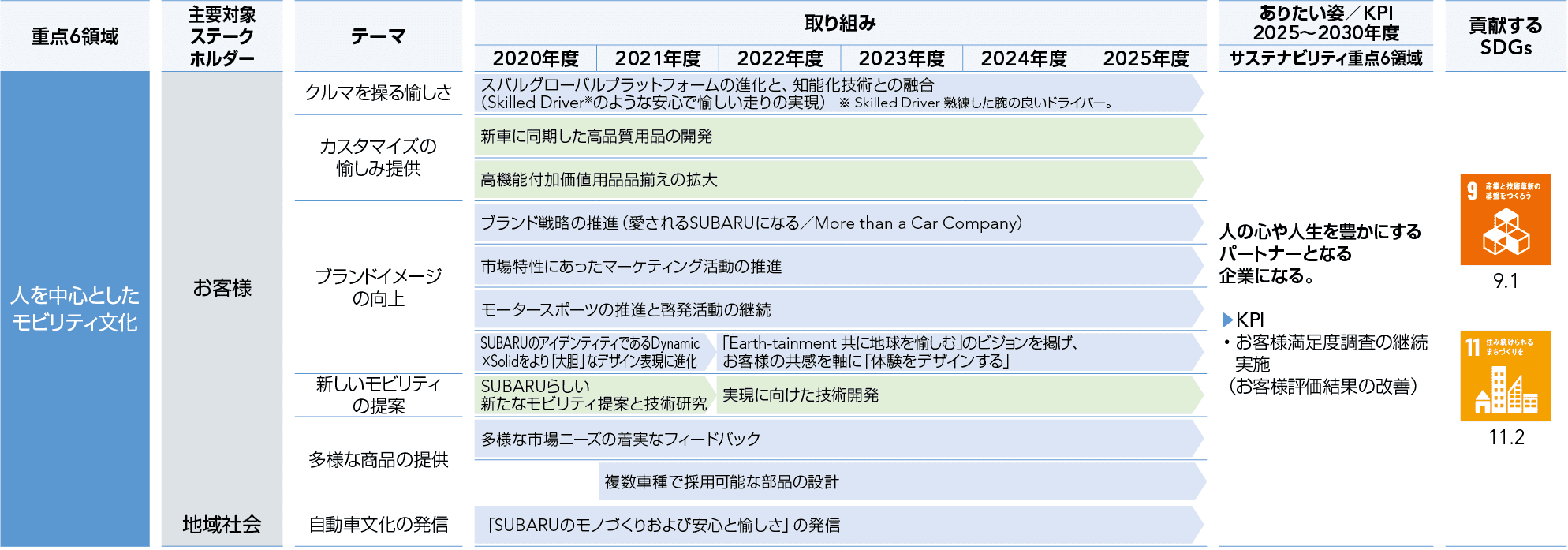

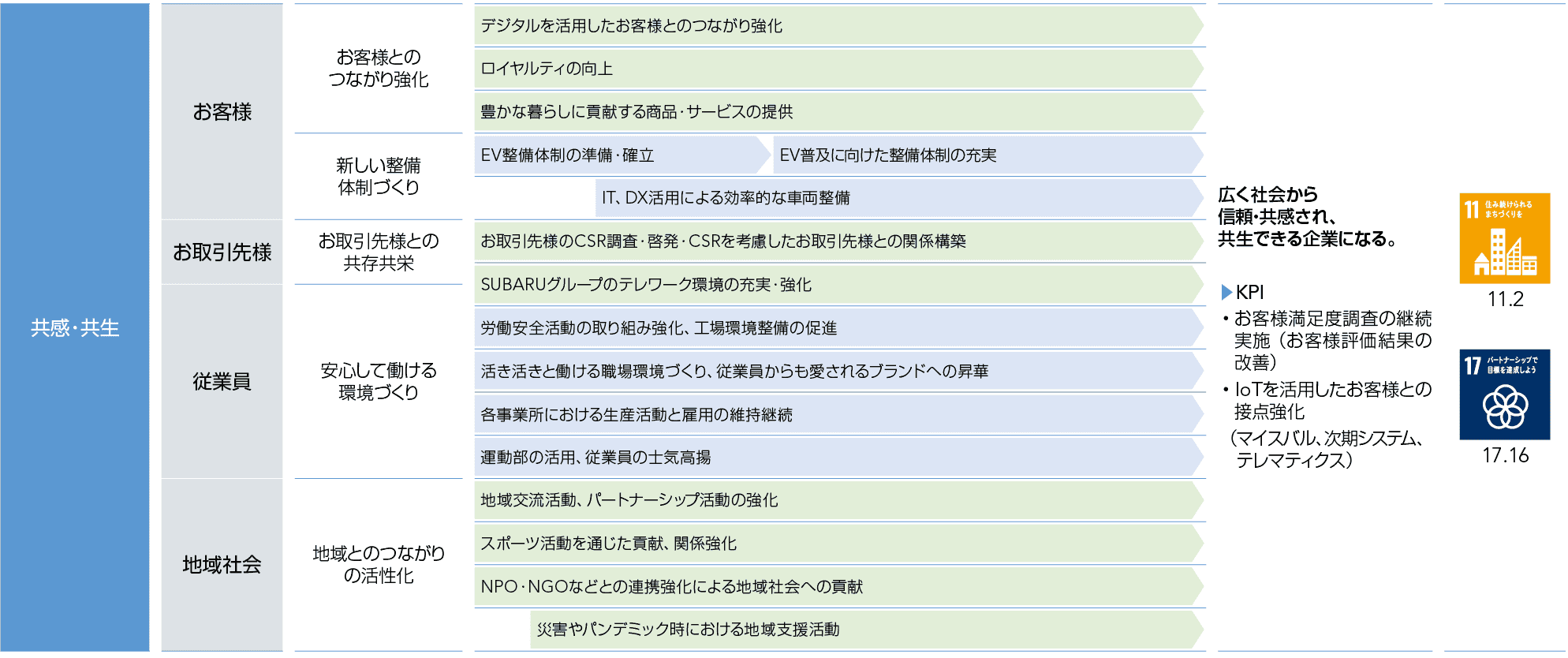

サステナビリティ重点6領域の取り組み

SUBARUグループは、企業としての社会的責任を果たすことで社会から信頼される企業となり、持続的な成長を目指すとともに、愉しく持続可能な社会の実現に貢献していきます。

ありたい姿「笑顔をつくる会社」の実現に向け、サステナビリティ重点6領域の考え方を取り入れ、国際社会が2030年に向けて取り組む持続可能な開発目標(SDGs:Sustainable Development Goals)に対していきます。その一例として、SUBARUグループが目標として掲げる「2030年死亡交通事故※ゼロを目指す」に紐づく取り組みは、SDGsの目標3のターゲット3.6「2020年までに、世界の道路交通事故による死傷者を半減させる」の達成に寄与するものと位置付けています。

事業の強みを活かしつつ社会の要請に応えながら、SUBARUグループならではの価値創造を追求していくことで、SDGsの達成に貢献していきます。

- ※

- SUBARU車乗車中の死亡事故およびSUBARU車との衝突による歩行者・自転車などの死亡事故ゼロを目指す

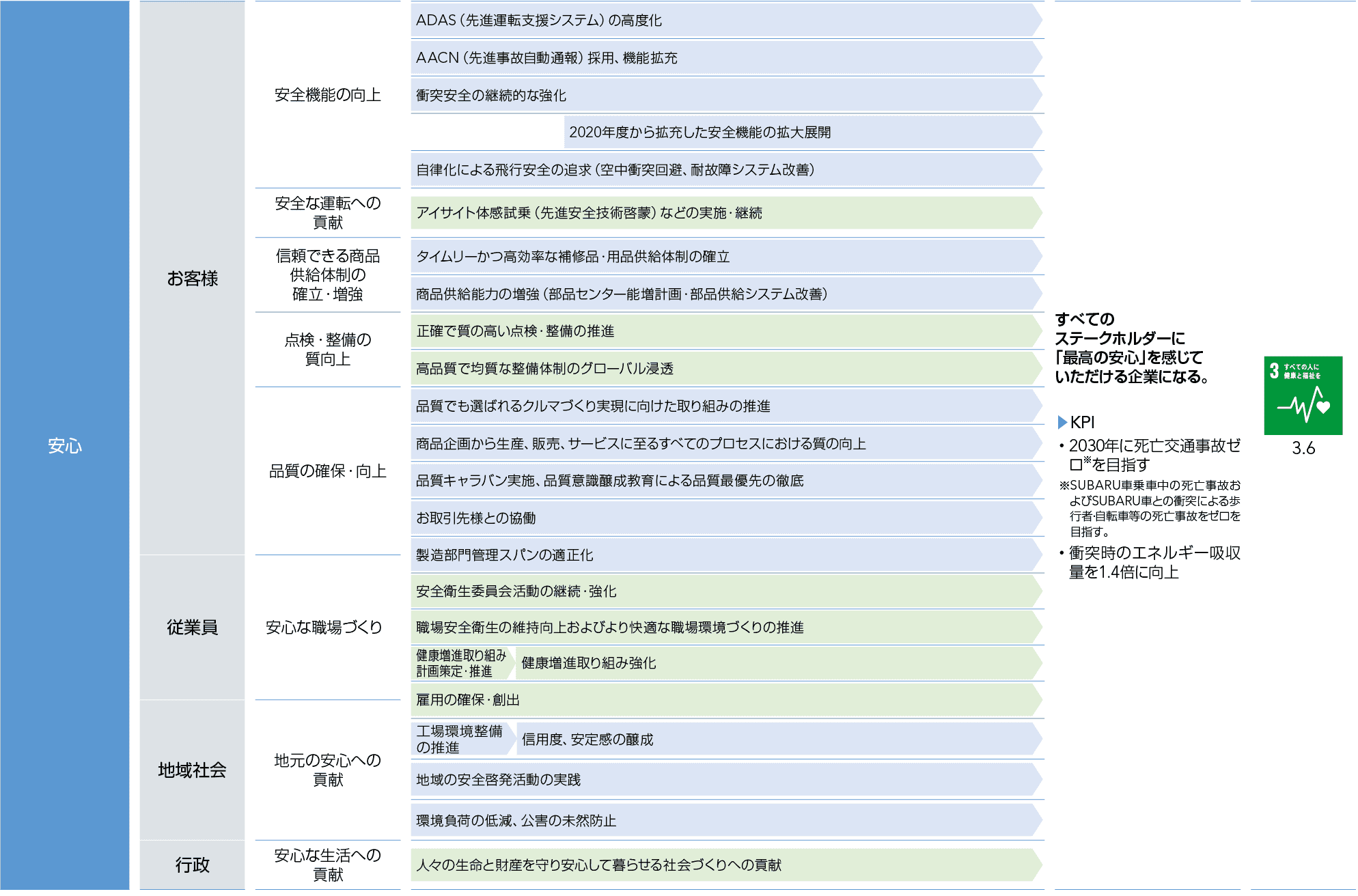

サステナビリティ重点6領域のありたい姿/重点テーマ/目標/KPI

| 重点6領域 | ありたい姿 | 重点テーマ | 目標 | KPI | 目標・KPIに 関連する 取り組み |

|---|---|---|---|---|---|

| 人を中心とした モビリティ文化 |

SUBARUと過ごすことによる色褪せない価値を提供し、人の心や人生を豊かにするパートナーとなる | 「安心と愉しさ」を実現するモビリティ・サービス・体験の提供 | — | — | — |

| 共感・共生 | 人と人のコミュニケーションの輪を広げ、広く社会に対し共感・共生を創造していく企業になる | 「安心と愉しさ」を実現するモビリティ・サービス・体験の提供 | — | — | — |

| 地域社会課題解決につなげる活動の推進 | |||||

| 安心 | すべてのステークホルダーに「最高の安心」を感じていただける企業になる | お客様に寄り添い、常に安心を感じていただける活動の追求 | 2030年 死亡交通事故ゼロ※1を目指す |

SUBARUが市場に導入した最新技術による死亡交通事故※2への対応率 | |

| ダイバーシティ、 エクイティ& インクルージョン (DE&I) |

個と組織が有機的につながりイノベーションや価値を創出し続ける | 多様な個が能力を発揮し、互いを尊重しながら協働できる組織づくり | 2028年:スコア70% | 従業員意識調査におけるエンゲージメントスコア(SUBARU単独) | |

| 2030年:100人 | 女性管理職者数(SUBARU単独) | ||||

| 2030年:3.0% | 障がい者雇用率(SUBARU、スバルリビングサービス株式会社、スバルブルーム株式会社の3社合算) | ||||

| 環境 | 企業活動を通じて「大地と空と自然」が広がる地球環境を大切に守っていく | 気候変動の抑制(ライフサイクル全体でのカーボンニュートラル達成を目指す) | 2035年:スコープ1,2排出量を2016年度比60%削減(総量ベース) | 基準年比CO2排出量 | |

| サーキュラーエコノミー(循環経済)の実現(資源の採掘/処分による環境負荷ゼロを目指す) | 廃棄物総量をBAU排出量※3に対して毎年1%削減 | 廃棄物発生量 | |||

| 国内外生産工場※4のゼロエミッション※5 | 最終処分量 | ||||

| 2030年:再生プラスチック使用率25% | サステナブル材利用率 | ||||

| 自然との共生(自然環境への影響実質ゼロを目指す) | 自然環境への環境影響の適切な管理 | 法規制値/自主基準値の違反件数 | |||

| 環境負荷低減を目的とした保護地域拡大 | 管理レベルに沿った保護地域の数 | ||||

| コンプライアンス | 誠実に行動し、社会から信頼され、共感される企業になる | 考えるコンプライアンスの浸透 | 重大なコンプライアンス違反※6件数ゼロ継続 | 従業員の倫理観 | |

| 取引先CSR調査 |

- ※1

- SUBARU車乗車中の死亡事故およびSUBARU車との衝突による歩行者・自転車などの死亡事故ゼロを目指す

- ※2

- 交通ルール違反や相手側の著しい危険な行為がともなう事故などを除く

- ※3

- 追加的な対策を取らずに現状を維持した場合の排出量(Business As Usual)

- ※4

- SUBARU(群馬製作所、東京事業所、宇都宮製作所)、国内グループ会社(富士機械株式会社、桐生工業株式会社、株式会社イチタン、株式会社スバルロジスティクス、輸送機工業株式会社)および海外グループ会社(Subaru of Indiana Automotive, Inc.)

- ※5

- 最終処分量(直接埋め立てされるもの+中間処理後に埋め立てされるものの総量)の割合が廃棄物(有価物+産業廃棄物+特別管理産業廃棄物+事業系一般廃棄物)総量の0.5%未満であること

- ※6

- SUBARU事業の基盤をゆるがすようなコンプライアンス違反

重点6領域の重点テーマに紐づくSUBARUグループの取り組み/貢献するSDGs/重要と考える理由

重点6領域:人を中心としたモビリティ文化| 重点テーマ | SUBARUグループの取り組み | 貢献するSDGs |

|---|---|---|

| 「安心と愉しさ」を実現する モビリティ・サービス・体験の実現 |

ドライバーの五感を通じた車両挙動の予見性を高める技術の開発 |

|

| 市場ニーズや時代の変化に則した商品の開発 | ||

| エアモビリティの技術研究、技術開発 | ||

| 新車に同期した高品質用品の開発 | ||

| 複数車種で採用可能な部品の企画 | ||

| デジタルサービスの提供(マイスバル、SUBAROADなど) | ||

| 車両データを活用した顧客サービスの企画 | ||

| 当領域を重要と考える理由 | ||

|

SUBARUグループは、人々の多様な価値観を尊重し、多様な市場価値に対応した個性的な商品を提供していくことで、お客様の選択肢を増やすことに貢献してきました。私たちは、クルマを単なる移動手段ではなく、人の思いを受け止め、それに応える「人生を豊かにするパートナー」であると考えます。 |

||

| 重点テーマ | SUBARUグループの取り組み | 貢献するSDGs |

|---|---|---|

| 「安心と愉しさ」を実現する モビリティ・サービス・体験の実現 |

工場見学や展示を通じたモノづくりの発信 |

|

| 地域社会課題解決に つなげる活動の推進 |

持続可能な地域社会の実現に向けた企画の検討・推進 | |

| 米国における「Love Promise」活動の継続実施 | ||

| 日本における「一つのいのちプロジェクト」の積極展開 | ||

| 物流従事者様の負担軽減に向けた業務分担の見直し | ||

| 交通安全の啓発活動の実施 | ||

| 災害やパンデミック時における地域支援活動の実施 | ||

| 防災/救助ヘリなどの計画的な納入 | ||

| 当領域を重要と考える理由 | ||

|

SUBARUは、企業活動を行っていくうえで重要となるステークホルダーの一つが、お客様と地域社会であると考えています。 |

||

| 重点テーマ | SUBARUグループの取り組み | 貢献するSDGs |

|---|---|---|

| お客様に寄り添い、 常に安心を感じていただける活動の追求 |

従業員の「お客様基軸で品質最優先」の意識徹底 |

|

| 「お客様品質」の更なる提供 | ||

| 死亡交通事故ゼロを目指した技術の開発と車両への組み込み | ||

| アイサイト搭載車両の販売、普及 | ||

| 販売特約店による質の高い整備、サービスの提供 | ||

| コネクト技術による見守る安心の提供 | ||

| 自律化による飛行安全の追求 | ||

| 当領域を重要と考える理由 | ||

|

SUBARUは、クルマに求められる安心感を、クルマづくりやサービスを通して実現します。 |

||

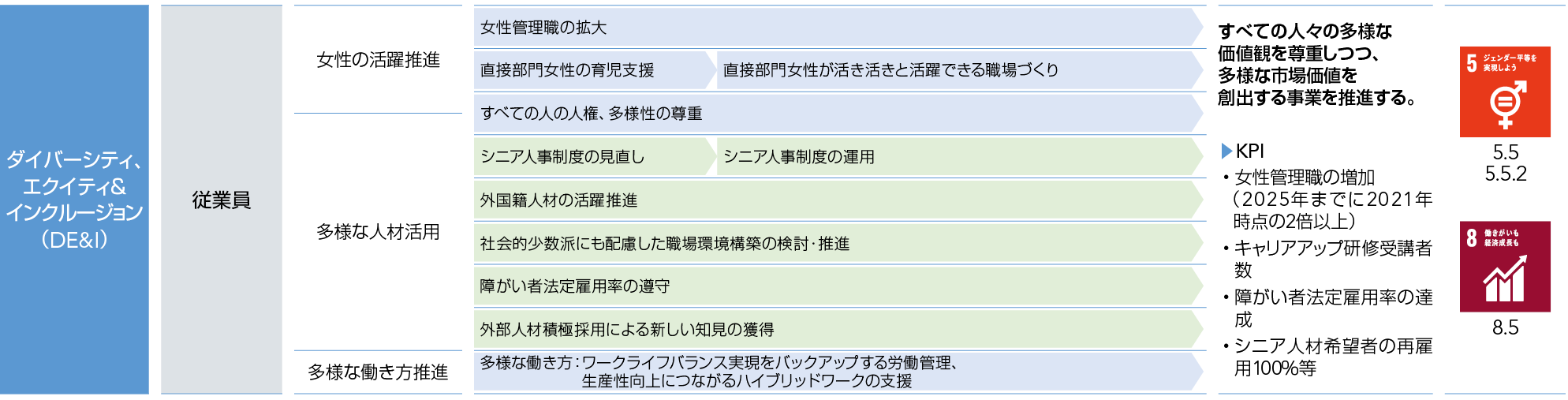

| 重点テーマ | SUBARUグループの取り組み | 貢献するSDGs |

|---|---|---|

| 多様な個が能力を発揮し、 互いを尊重しながら協働できる組織づくり |

女性活躍推進 |

|

| 障がい者雇用推進 | ||

| シニア層活躍推進 | ||

| 米国における「DEIB」の推進 | ||

| 直接部門の女性が活躍できる職場づくりの検討・推進 | ||

| 外国籍人財にも配慮した職場環境構築の検討・推進 | ||

| LGBTQ+にも配慮した職場環境構築の検討・推進 | ||

| 経営の方向性や取り組みに対する従業員の共感・納得感の醸成 | ||

| 柔軟な勤務制度や仕組みの構築・導入 | ||

| 当領域を重要と考える理由 | ||

|

今日、社会的要請として、従業員のダイバーシティや多様な働き方が広く企業に求められています。一方で、SUBARUは、今後とも多様な市場価値を尊重し、お客様の選択肢を増やすことに貢献する商品を提供することが、企業の持続的成長にもつながると考えています。 |

||

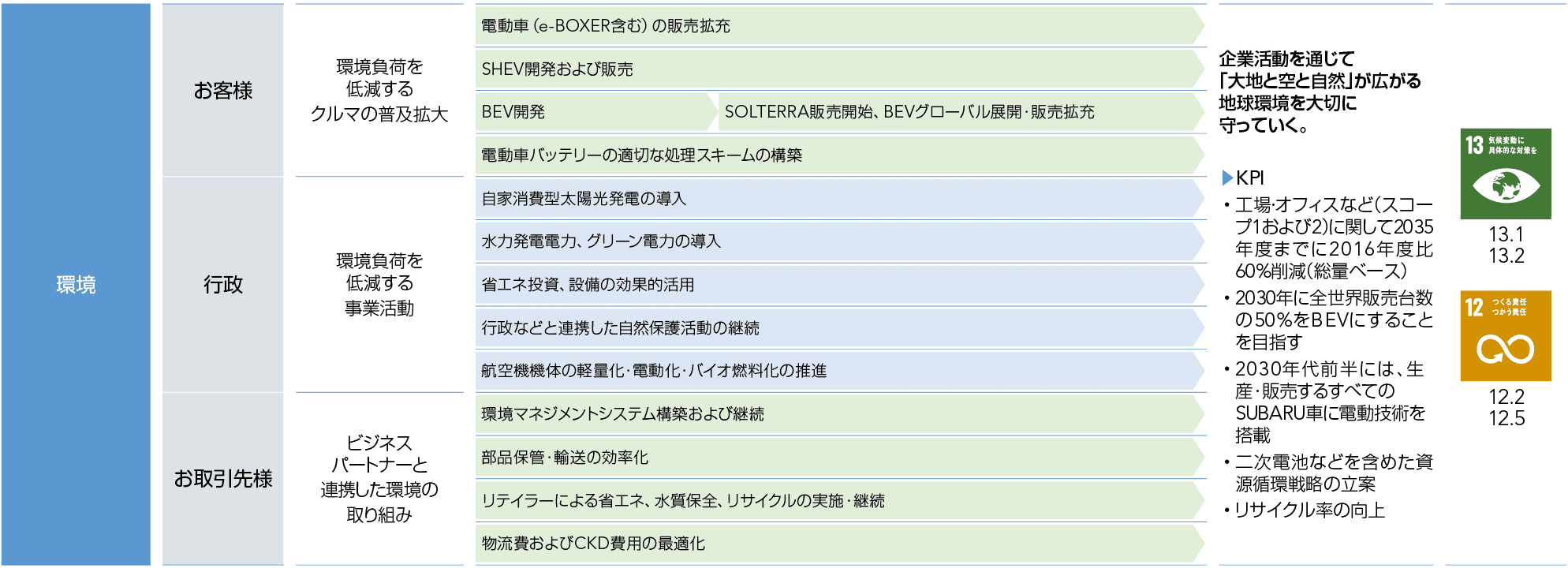

| 重点テーマ | SUBARUグループの取り組み | 貢献するSDGs |

|---|---|---|

| 気候変動の抑制 (ライフサイクル全体での カーボンニュートラル達成を目指す) |

電動車の車種拡充、特にBEV開発 |

|

| 燃費/電費向上 | ||

| 低炭素燃料の普及に向けた取り組み | ||

| 設備の更新による省エネルギー | ||

| 再生可能エネルギーの利用(オンサイト/オフサイト) | ||

| 購入電力のカーボンニュートラル(証書の活用など) | ||

| サーキュラーエコノミー(循環経済)の実現 (資源の採掘/処分による環境負荷ゼロを目指す) |

リサイクル配慮設計 | |

| 資源の有効利用(再生樹脂/バイオマス/リサイクル材料の活用) | ||

| ゼロエミッションと再資源化の推進 | ||

| 使用済自動車の適正処理 | ||

| 自然との共生 (自然環境への影響実質ゼロを目指す) |

環境関連法規制の遵守 | |

| 排水の水質管理 | ||

| 植栽ガイドラインの活用 | ||

| 緑地の保全活動の推進 | ||

| 当領域を重要と考える理由 | ||

|

SUBARUは環境方針のなかで「大地と空と自然」をSUBARUのフィールドと定め、自然との共生を目指す取り組みへの注力を掲げました。 |

||

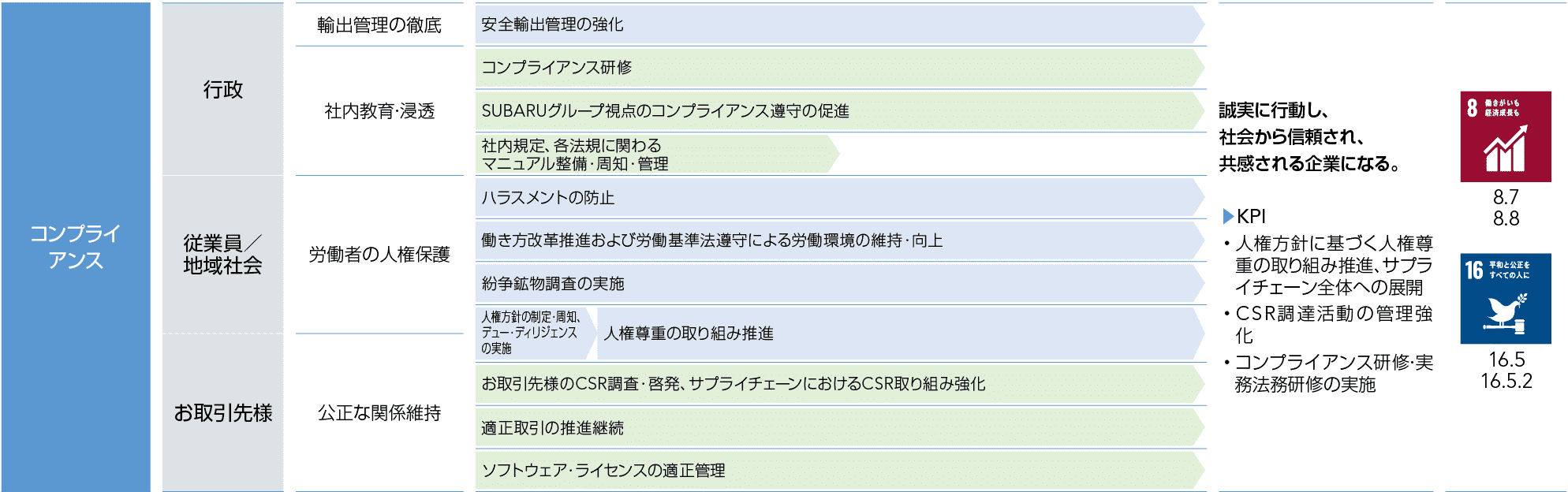

| 重点テーマ | SUBARUグループの取り組み | 貢献するSDGs |

|---|---|---|

| 考えるコンプライアンスの浸透 | 規定・ルールのアップデートと運用強化 |

|

| 従業員の自律的行動を促す活動の継続 | ||

| 適正取引の推進 | ||

| 人権尊重のための取り組み推進 | ||

| お取引先様に対するCSR調査および啓発 | ||

| 責任ある原材料調達 | ||

| 各種法令への対応 | ||

| 従業員のサイバーセキュリティリテラシーの向上 | ||

| システムにおけるサイバーセキュリティ対策の強化 | ||

| 当領域を重要と考える理由 | ||

|

SUBARUは、業務遂行において社会規範への意識が欠如していたことや社内ルールの不備、また業務遂行に関連する法令の理解が乏しかったことなどへの反省から、意識改革の必要性を痛感し、徹底した組織風土改革を推し進めています。お客様をはじめとするすべてのステークホルダーから信頼され、共感される存在となることを目指し、SUBARUグループ一丸となってコンプライアンス重視、優先の取り組みを進めていきます。 |

||