人財:人的資本の考え方

考え方・方針

お客様に「安心と愉しさ」を提供し、「笑顔をつくる」担い手となる人財の創出を目指します。

事業を取り巻く環境が急激に変化するなか、SUBARUグループが競争力を高め持続的に成長するための原動力は人財であるという考えのもと、人的資本経営に取り組んでいます。ありたい姿を「真の競争力をもった人・組織」とし、その具体的な状態を「人財それぞれの異なる能力が最大発揮されている」「本質業務に注力し成果創出までのスピードが速い」「全体最適の意識を持ち、組織の壁を容易に越えながら動ける」「挑戦・応援できる風土がある」状態と定義しています。その実現によって、変化への柔軟な対応を可能とし、新経営体制方針で掲げる世界最先端の「モノづくり革新」「価値づくり」を成し遂げます。

これまで、ありたい姿の実現を目指すにあたっては、自ら考え行動できる人財を育てる「個の成長」、多様な個の活躍を促す「組織の成長」に注力し、各種取り組みを進めてきました。また、全ての土台は従業員の心身の健康であると捉え、安全・安心に配慮した職場づくりにも取り組んできました。今後は、これらの取り組みを継続・深化させつつ、多様な個が尊重されるだけでなく、お互いがさらに協働し、より能力を発揮し合えるように、さらに一歩踏み込んだ「つながりの強化」にも取り組んでいきます。

リスクと機会

リスクとしては、労働市場のひっ迫、異業種も含めた人財獲得競争の激化、コンプライアンス事案につながるような労務問題により人財の確保ができないこと、あるいは人財の流出などが考えられます。同様に、人財の育成が不十分な場合や、従業員の多様性が尊重された誰もが活躍できる職場環境が実現できない場合においても、SUBARUグループの事業活動に影響を及ぼす可能性があります。

一方、機会として、多様な個を尊重し、その能力を最大限に発揮できる組織をつくることによる、従業員のエンゲージメント向上および事業におけるイノベーション創出が挙げられます。

体制・マネジメント

人財戦略推進体制

SUBARUは「真の競争力をもった人・組織」の実現を目指す人事戦略に基づき、人財の確保や育成、組織風土の醸成、安全・安心な職場づくりなどをはじめとする各種の人的資本経営に関する取り組みを推進しています。

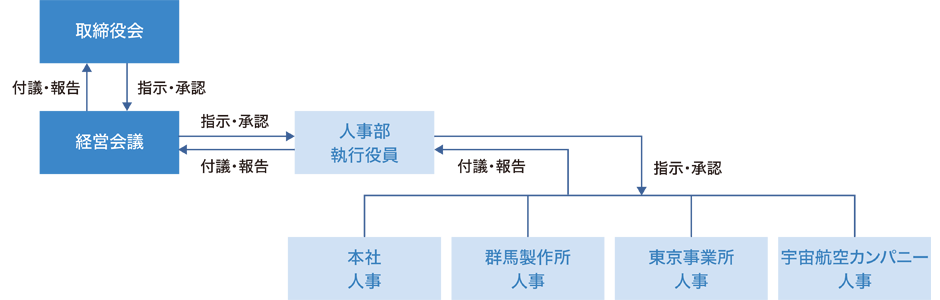

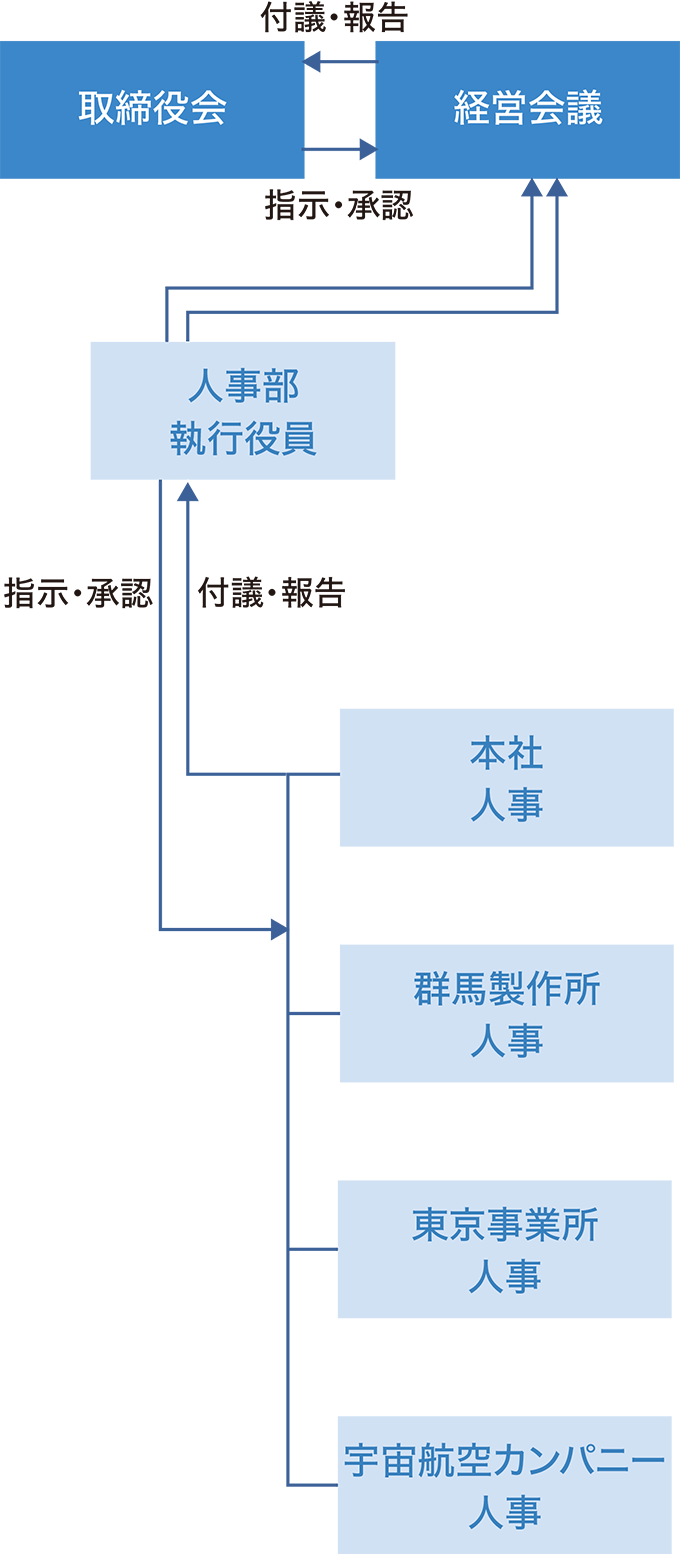

これらは、人事領域を管掌する執行役員のもとで管理・推進されるとともにその重要度に応じ、業務執行の審議を行う会議体である経営会議などに付議・報告されます。また、重要事項については個別に取締役会にも付議・報告されることで、取締役会による監督が適切に図られる体制となっています。

また、2025年4月より新たに、CHRO(最高人財責任者)を新設しました。CHROの管掌のもと、持続的な企業競争力を創出しうる人財、組織づくりの取り組みを加速させていきます。

目標・指標

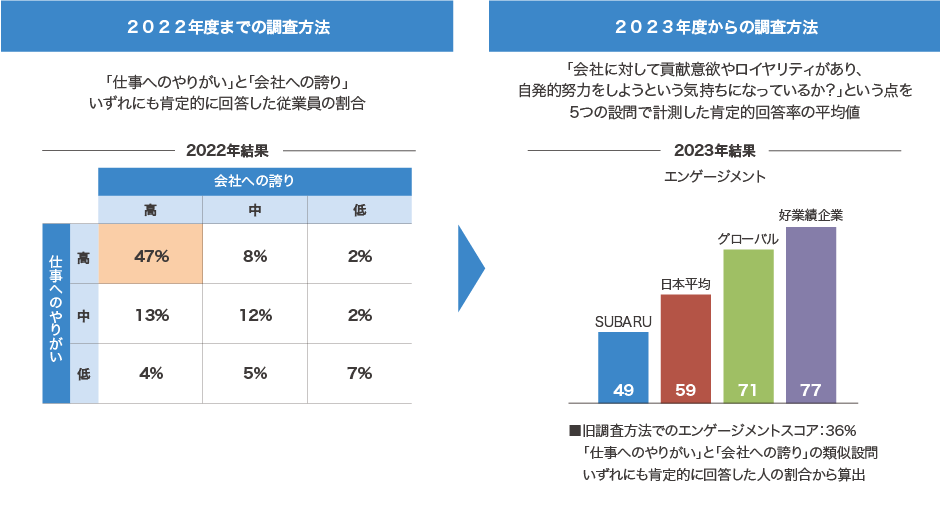

SUBARUでは、人的資本経営推進の指標として、目指すべきエンゲージメントスコア※を2028年度に70%と定めています。これは2023年度時点におけるエンゲージメントスコアのグローバル平均水準達成をターゲットとしたものです。2024年度に実施した調査におけるエンゲージメントスコアは51%となりました。

- ※

- 会社に対する貢献意欲・ロイヤリティの高さや、自発的努力の姿勢を問う5つの設問に対し、肯定的に回答した従業員の割合

取り組み・実績

従業員意識調査

SUBARUでは、従業員エンゲージメントスコアを会社の取り組みを評価する経営指標の一つと位置づけるとともに、組織の課題と向き合うツールとして活用するために、2017年度から毎年、従業員意識調査を実施しています。調査結果は、人事施策や組織風土改革の推進に向けた活用や、各職場における課題抽出と対策立案に活用されるほか、2022年度からは従業員エンゲージメントスコアの改善割合を役員報酬の定性(非財務)評価として採用しています。

2023年度からは調査結果の分析や他社との比較を容易にし、自社の強みや課題をより明確化させることを目的に調査方法を見直し、エンゲージメントスコアの算出方法を変更しました。これにより、対策立案にも注力するとともに、従来測定できていなかった指標を加えることで、経営戦略の浸透やチームを超えた業務プロセスの改善状況の見える化を図っています。

2024年度に実施した調査では、エンゲージメントスコアが51%と2023年度と比較して2ポイント改善しました。これは統計的に有意な改善であり、前回と比較可能な全てのカテゴリのスコアが改善しています。なかでも「教育・研修」カテゴリへの肯定的回答率は日本平均を統計有意に上回る水準に到達しました。

一方で、全体として、日本平均とは依然として差があり、継続した取り組みが必要です。調査結果からは、「戦略・方向性」「協力体制」「業務プロセス」といったカテゴリの設問に対する肯定回答率が低く、なおかつ、日本平均とも乖離が生じていることが分かりました。

課題と対応

従業員意識調査の結果に向き合い、課題分析と改善を進めています。

「戦略・方向性」カテゴリ

「新経営体制における方針」で掲げた前例のないチャレンジへの実現性に対する不安と、先行き不透明な事業環境における方向性への迷いがあると分析しており、社長、副社長自らが考えや思いを直接従業員に伝える対話会を継続的に実施しています。2024年度は各職場を統括する部門長と、方針の具現化に向けて動き出すなかで各職場が抱える課題について議論する対話会を実施しました。これらの対話会は少人数で一人ひとりと丁寧に対話することに重きを置き、職場全体が正しい危機感のもと前向きにチャレンジできるきっかけにつながるよう努めています。

「協力体制」カテゴリ

組織を超えたコミュニケーションや、協力体制に課題があることが浮き彫りになりました。事業全体の拡大と複雑化に伴い、対応を要する領域が多岐にわたり、また専門化も進む中で、組織間のコミュニケーションが希薄になったことが一要因と分析しています。これらは「新経営体制における方針」の実現に向け「ひとつのSUBARU」で取り組みを進めるうえで、乗り越えていかなければならない大きな課題であると捉えています。

そのため、全社リーダー層の約4,000人を対象に、組織の壁を越えた協業を促す研修を実施し、協力体制の構築に向けた動きを活性化させています。

「業務プロセス」カテゴリ

「意思決定のタイムリーさ」と「仕事の進め方における革新性」に課題があることが分かりました。事業環境の変化および技術の進歩が加速する環境下、注力して取り組むべき課題として継続的な議論を進めています。これまでの対応として、大幅な組織改編による全体最適での業務プロセス再構築や、全社向けIT教育の立ち上げ、AIに対する興味・関心を高める全社イベント開催などを実施してきました。

今後も、育成や組織風土改革などのあらゆる面から改善に向けて取り組んでいきます。

さらなる成長を見据えた取り組み

個別カテゴリへの対応を進めてきた結果、自ら考えて行動する人財は徐々に増加してきており、自発的に仲間を巻き込み、前例のない挑戦へ踏み出す職場も増えてきました。

一方で、依然として個人・職場ごとには温度差があり、職場単位での小さな変化が全社的な改革に波及するまでには壁が存在しています。この状況を踏まえ、さらに従業員の声を分析した結果、根本原因として「挑戦の芽を摘む組織的な構造」があることが見えてきました。

この構造を解消するためには、「つながりの強化」が重要だと捉えています。経営と現場のつながり、組織と組織のつながり、個人と個人のつながり、点在するチャレンジのつながりを強化することで、目指す先が明確になり、全社で挑戦が生まれ、仲間が増え、全社の動きに波及していくと考えています。

そうした好循環を生むため、今後、会社として職場の活動を見える化し支援するための指標の導入を予定しています。全社の主な活動を「目標人数に対する従業員の参画率」と「支援実感値」の2軸によってスコア化し、活動が活性化した結果としてスコアが高まるよう、会社として継続的な支援を実施します。