人財:ワークライフバランス

考え方・方針

SUBARUグループは、お客様の「笑顔をつくる」ためには、従業員が安心して生き生きと働くことができるよう、一人ひとりがその能力を存分に発揮できる環境整備が重要と考えます。日本における「36協定」などの労使協定や各国・地域の法令遵守、時間外勤務の削減および過重労働の抑制を基本とすることはもちろんのこと、多様な従業員の仕事と生活の調和(ワークライフバランス)の実現に向けて取り組みます。

体制・マネジメント

SUBARUでは、労使で協議を重ねながら人事部の労政グループが中心となって、職場環境整備や、仕事と家庭の両立支援、働き方の多様化を目指し、制度の拡充に取り組んでいます。

取り組み・実績

SUBARUの働き方改革関連法※への対応状況

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 労働時間の正確な把握 | 2018年7月より、労働時間の正確な把握を行うことができるよう、電磁的記録(パソコンのログ、入出門時の打刻)を一元化したSUBARU内共通の勤怠システムを導入 |

| 法律が定める年5日間の有給休暇の取得促進 | 2019年度より、全従業員に対して取り組みを開始 年次有給休暇10日以上の新規付与者は付与後7カ月の間に5日以上の取得達成を目指すとともに、全従業員が確実に5日取得を達成できるよう運用ルールを策定 |

| 残業時間の上限規制 | 労働基準法に基づく36協定の上限(年間720時間、月100時間未満)を下回る、「年間590時間以下」「月79時間以下」という独自の上限を設定し運用 |

| 同一労働同一賃金 | 性別・年齢による区別・差のない報酬制度を導入 |

| 在宅勤務制度 | 2020年度より暫定導入を行い、2021年度より全事業所に導入 |

| フレックスタイム制のコアタイム廃止 | 2021年度より全事業所に導入 |

- ※

- 2018年6月に日本で成立した働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律

安心して生き生きと働くことができる環境整備

適切な時間管理

SUBARUでは、2018年度に1分単位の勤怠システムを導入しました。本人打刻による勤怠記録と入出門時間やパソコンのログ時間との乖離を本人と上長が日々確認できるようにし、正しい時間管理を行っています。

長時間労働削減

SUBARUは、2015年度に全事業所で、管理職を含めて全従業員が定時退社をする「ウルトラ定時間日」を設定しました。また、群馬製作所の開発部門と間接部門および東京事業所の開発部門を中心に、22時に執務フロアを施錠して、退社を徹底しています。残業時間の上限を明確にすることで、従業員の労働時間に対する意識が向上しています。

また、一定時間を超過する長時間労働者に対する産業医面談を実施するなど、健康障害防止に向けた過重労働に対する取り組みも実施しています。

フレックスタイム制

SUBARUは、1998年度よりフレックスタイム勤務を導入しています。また、2021年度からはコアタイムを廃止し、より柔軟かつ自律的な働き方ができる環境にしました。業務時間の裁量性が従来よりも上がり、生産性の向上やプライベートの充実にも寄与しています。

ハイブリッド勤務

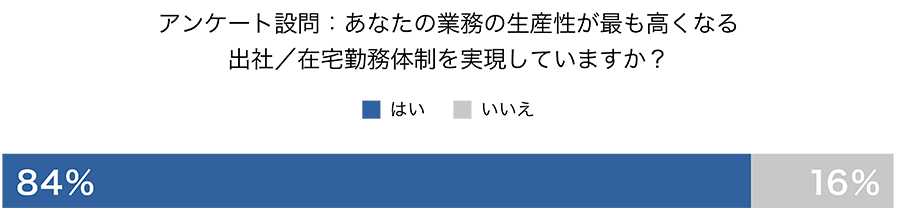

SUBARUは全事業所で、働き方の手段の一つとして在宅勤務を取り入れています。出社と在宅勤務を使い分けることで、従業員一人ひとりの効率的な業務遂行および柔軟な働き方を実現させています。また、それにより生産性の向上と、従業員個人の成長と企業力の強化を図っています。定期的な従業員向けアンケートの回答では、ハイブリッド勤務のメリットとして、効率的な業務遂行やワークライフバランスや生産性の向上が挙げられています。

- ※

- 2025年2月実施

海外赴任者帯同休職制度

SUBARUは、2023年度より配偶者の海外転勤に帯同する事により、勤務が一定期間困難となった場合に休職できる制度を導入しています。海外転勤に帯同する事でやむを得ず退職を検討する従業員に対して、選択肢を広げ、キャリア形成の援助に資することを目的としています。

有給休暇取得

SUBARUでは、勤続年数に応じた年次有給休暇を付与しています。また、各事業所において、労使一体となり、有給休暇取得促進活動を行っています。

- 取り組み例:

-

ウルトラ連休(3日連続有給休暇取得)

祝日の休暇取得奨励日推進

月1回の休暇取得促進 など

有給休暇取得率※(SUBARU単独)

(年度)

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 有給休暇取得率(%) | 95.4 | 88.7 | 97.6 | 96.8 | 93.4 |

- ※

- 分母を単年度に付与した有給休暇の日数とする

仕事と介護の両立支援

SUBARUでは、従業員が安心して働き続けるためには、従業員とその家族の介護に対する不安や負担を軽減する環境を整えることが重要であると考えています。社内では、介護を支援する制度を設け、従業員の負担軽減に努めています。また「介護サポートハンドブック」を社内イントラネットに掲載し、社内外の各種制度や相談窓口を周知しています。

利用できる制度

| 制度 | 概要 |

|---|---|

| 介護休業 | 対象家族1人につき、通算1年の範囲内で3回を上限に分割取得可能 |

| 特別休暇 | 対象家族1人の場合年5日、2人以上の場合は年10日まで取得可能

|

| 介護短時間勤務 | 介護する期間のうち3年間を上限に、1日3時間までの勤務時間の短縮が可能 |

| 時間外勤務および休日勤務の免除 | 本人が請求した場合に時間外勤務または休日勤務を免除する |

| 時間外勤務の制限 | 本人が請求した場合に1カ月24時間、1年150時間を超えて時間外勤務させることはない |

| 再就労希望者登録制度 | 介護を理由として退職するときに請求した場合、再就労の希望を会社に登録することができる |

介護休業取得者数(SUBARU単独)

(年度)

| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 要介護状態にある家族の介護をするために取得できる休業制度 | 介護休業(人) | 3 | 4 | 8 | 8 | 10 |

仕事と育児の両立支援

SUBARUでは、育児を理由に仕事から遠ざかることなく、安心してキャリアを継続し、仕事へのやりがいと充実した生活の両立ができる環境づくりが重要と考え、次世代育成支援対策推進法※にのっとり自主行動計画を策定、実践しています。現時点で、厚生労働大臣認定(くるみんマーク)は3つ星を取得し、第8次行動計画に基づき取り組みを行っています。

- ※

- 次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育成される環境をつくるために制定された法律

法定以上の制度を整えた結果、間接部門では育児による離職はほぼなくなりました。現在は、「育児と仕事を両立しながらキャリアアップを目指せる支援」へと、取り組みのステップアップを図っています。

また、群馬製作所の直接部門では、交代制勤務従事者の復職において環境整備を進めています。

2018年度に、保育園が開園するまでの時間、社内の会議室を開放するとともに、保育士による早朝保育のトライアルを実施し、2019年度より製作所の近隣事務所にて本格導入しました。2021年度には製作所の敷地内に早朝保育施設を開設、2022年度には夜間・深夜保育の受け入れも開始しました。

その他、「産休・育児ハンドブック」を社内イントラネットに掲載、男性の育児休業取得促進を目的とした研修開催など、各種制度の周知や利用促進を働きかけています。

育児休業制度と取り組み

SUBARUは、従業員の子どもが2歳の誕生日を迎えた最初の4月末まで育児休業を延長できるものと定めています。そして、2022年度からは無期・有期雇用者ともに勤続1年未満者も休業取得が可能とし、より取得しやすい制度へ改定を進めています。

また、配偶者の妊娠・出産の申し出をした従業員への個別周知・意向確認を管理監督者および人事が必ず実施するよう取り組みを始めました。

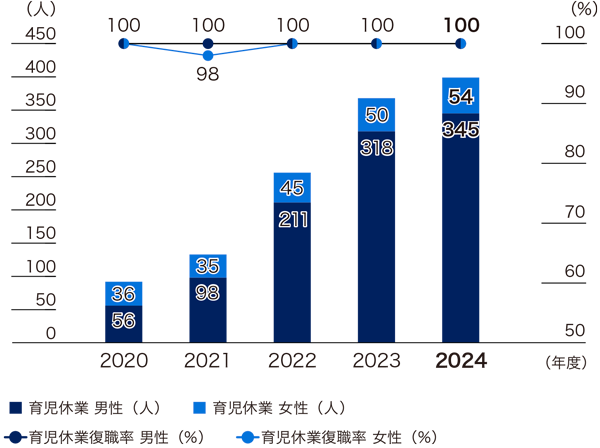

育児休業取得者数(SUBARU単独)

- ※

- 算定方法(または算定区分)を変更したため、2021年以前は開示済みの数値と異なっている

男性の育児休業取得状況と子の出生特別休暇取得状況

2024年度は、SUBARUにおいて345人の男性が育児休業を取得し、取得率は65%となりました。また、子が出生した際に最大5日取得できる「子の出生特別休暇」は、対象となる男性の100%が取得しました。今後も育児休業とあわせて、取得しやすい職場環境の構築を目指していきます。

男性の育児休業/子の出生特別休暇の取得状況(SUBARU単独)

(年度)

| 2022 | 2023 | 2024 | ||

|---|---|---|---|---|

| 育児休業 | 取得者数 | 211人 | 318人 | 345人 |

| 平均取得日数 | 62.4日 | 68.0日 | 66.8日 | |

| 最長取得日数 | 366日 | 365日 | 389日 | |

| 取得率 | 38.5% | 58.0% | 65.0% | |

| 出生特別休暇※ | 取得者数 | 528人 | 545人 | 430人 |

| 平均取得日数 | 3.0日 | 3.0日 | 3.0日 | |

| 取得率 | 93.2% | 99.4% | 100.0% |

- ※

- 最大5日

育児の短時間勤務制度

SUBARUでは、育児と仕事の両立をより長期的に支援するため、2025年度より育児の短時間勤務制度の対象期間を大幅に拡充しました。従来は「小学校4年生の始期まで」としていた利用可能期間を、「子が満18歳に達するまで」に延長しています。これにより、育児の負担が続く中高生期においても柔軟な働き方が可能となり、より多様なライフステージに対応した支援体制を整えています。