SUBARU 2025方針

2025年11月10日、SUBARUは「SUBARU 2025方針」を発表しました。

「存在感と魅力ある企業」へ

我々SUBARUは「安心と愉しさ」という提供価値を軸に、技術やサービスを愚直に、そして誠実に、磨き続けてきました。

お客さまの人生に寄り添う存在でありたいという思いは、SUBARUのクルマは単なる移動手段という概念を超えたお客様の体験や思い出に繋がり、「I like SUBARU」ではなく「I love

SUBARU」と言っていただけるようにまでなっています。

そして米国では、クルマづくりに込めた「安心と愉しさ」が、“LOVE”や“TRUST”という深い感情や関係へと昇華し、その想いをもっと社会へ広げていくために、「Love

Promise」という活動に結びついています。

本気で「世の中をより良くしよう」という取り組みから気づかされることは、我々の使命が、SUBARUは単に商品を作って売るだけではなく、お客さまやリテーラーと共に「思いやり」のある社会の実現にもっと向き合うことではないか、ということです。

今、社会全体が不安定な中で一企業ができることは限られているかもしれませんが、米国で「社会に影響力のある企業」として評価されている以上、我々はもっともっと存在感を高め、ヒトや地域や社会にとってなくてはならない企業を目指していきたいと考えています。

「新体制の方針」の真の狙い

一方、高い理想を実現していくためには、競争力の強化が不可欠です。また、先行きが不透明な中では、変化に対する柔軟な対応が求められ、その為には従来の開発や生産の考えを革新的に変える必要がありました。

新体制のもと「一旦、バッテリーEVに舵を切る」と宣言したのは、バッテリーEVという未知の領域に挑むことでこそ、モノづくり革新を進め、競争力を高められる、と考えたからであり、これが新体制方針の真の狙いとなります。

そしてこの2年間、社内では従来のプロセスと社員の意識を変え、商品開発や生産面での柔軟性を徹底的に追求してきました。

市場では予想以上に急激な変化が起きていますが、今後おき得る あらゆる変化に対しても柔軟に対応できる手応えを感じています。

柔軟性の徹底的な追求 ‐ 開発 ‐

柔軟性のポイントは開発の徹底的な効率化にあります。そして、その最大の鍵は、我々がこの2年間バッテリーEV開発の場を通じて進めてきた制御統合ECUの拡張にあります。

制御統合ECUは、「内製AIを搭載した次世代アイサイト」と「AWD制御含めた車両運動制御」を連携・連動し、統合運動制御を行う、安心と愉しさの基盤でもあります。制御統合ECUを中心としたE/EアーキテクチャをICE搭載車と共通化することで開発効率を大幅に高めていきます。

また、バッテリーEVおよび既存のICE車の車体プラットフォームは、組み合わせによる拡張性を念頭に入れて開発を進めてきました。複数のプラットフォームの組み合わせにより、セグメントをまたぐ商品ラインアップの拡充が実現できる見通しです。次世代パワーソースについては、バッテリーEVに加え、電動化を前提とした最適な新エンジンの開発も進めていきます。

商品力を高める技術革新の詳細については、現時点、申し上げられませんが、技術革新と開発の効率化をセットで進めてきたのが開発面でのモノづくり革新となります。

柔軟性の徹底的な追求

‐ 変革を支える人と組織 ‐

我々が挑んでいるのは、技術革新と効率化だけではありません。

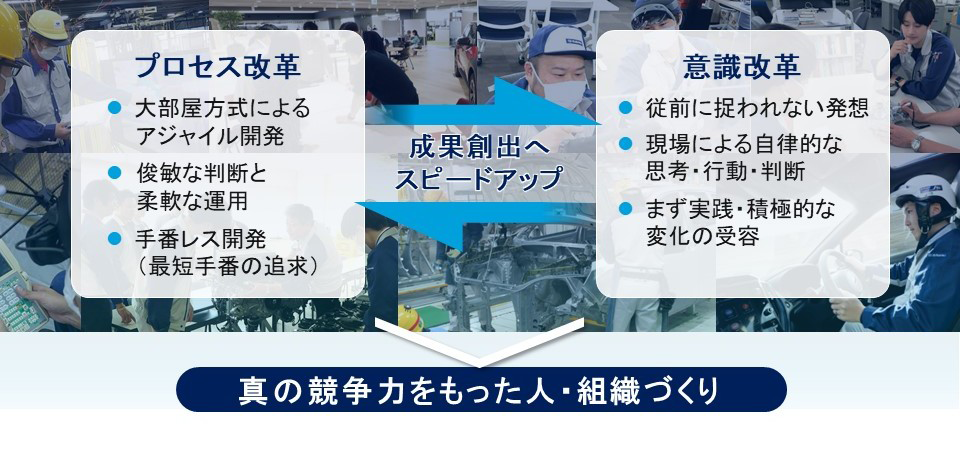

バッテリーEV開発では、大部屋方式によるアジャイル開発を採用、状況に柔軟に対応しながら、日程を先に置かず最短手番を追求するプロセスに挑戦しました。

そこで得たスピード、柔軟な発想、そして挑戦する勇気、これをICE車の開発でも繰り返しながら業界トップレベルの革新手番の実現に取り組んでいきます。

この革新を本物にするためには、自ら考えて動く「現場の力」が必要となります。そのため、一人ひとりの意識も徹底的に変えてきました。「まずやってみる」、「途中で修正する」、「失敗を恐れず、何度でも挑戦する」、こうした姿勢が今のSUBARUの現場には、確実に根付きつつあります。

多様化するお客様にお応えしていくためには、自らが変わり続けなければなりません。だからこそ、制約となる既存ルールや慣習を壊し、どんな状況でも現場が自ら考え、行動する。全員のポテンシャルを100%引き出す組織・体制に変えていきます。

柔軟性の徹底的な追求 ‐ 生産 ‐

次に生産面です。

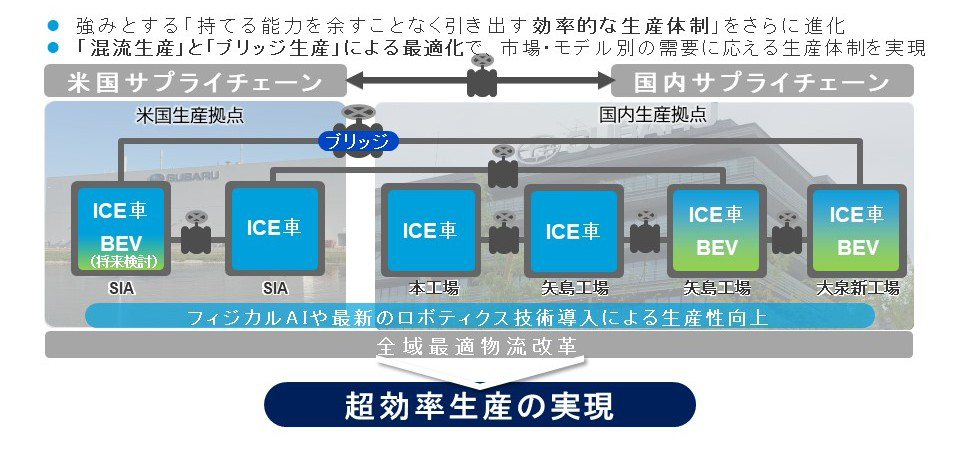

これまで我々は高い稼働率により、効率的な生産を実現してきました。ここにバッテリーEVという新しい要素が加わり、強みとする混流生産やブリッジ生産が崩れかねない課題に対し生産のエンジニアも大部屋開発に加わることで、設計面および生産技術面において、さらなる進化を遂げようとしています。

バッテリーEVとICE車は混流生産とし、ブリッジ生産では、日米にまたがる拠点、およびラインごとの連携をより一層高め、グローバル視点での需要変動に柔軟に対応するとともに、設備や人財の稼働率最大化を狙います。

また、物流改革を進め、日米をまたぐサプライチェーンにおいても柔軟性の実現にチャレンジしていきます。

変化の激しい事業環境の中で、コスト競争力の強化はもちろん、革新的なフィジカルAIの実装も視野に入れながら、超効率生産を実現します。

柔軟性の徹底的な追求 ‐ 商品 ‐

ここまでお話した様々な挑戦の積み重ねにより、我々はこの2年で大きく力をつけることができました。

これからはこの力を全社の隅々まで浸透させ、バッテリーEVやハイブリッド車、ICE車を問わず、変化の激しい市場環境に柔軟かつ迅速に応えられるようにしていきます。

そしてこれらのモノづくり革新を加速させていくことで、次世代技術を核とし、今まで以上に多様な市場や、お客様ニーズに応えられる商品ラインアップを大幅に拡充していきたいと考えています。

価値づくり推進

‐ 「安心と愉しさ」の進化 ‐

ここからは、SUBARUが目指す「価値づくり」についてご紹介します。

SUBARUのお客様は保有期間が長いという特徴がありますが、1台のクルマが親から子へ、といったように、次のオーナーに引き継がれ、複数の人生を共にすることも増えています。

また、SUBARUと販売店とお客様は、長く、そして強い繋がりを持っています。これはサービスや販売店の満足度のみならず、Love

Promise活動を通じたつながりの強さなど、他社にはない強みとなっています。

だからこそ我々は、「安心と愉しさ」をクルマづくりだけではなく、ご購入いただいた後も長きに亘ってお客様「一人ひとりに最良の安心と愉しさ」を提供し続けていきたいと思っています。

価値づくり推進

‐ 「安心と愉しさ」の進化 ‐

それを実現していく技術基盤となるのがコネクティッドプラットフォームとE/Eアーキテクチャです。

コネクティッドにより、お客さまとの接点を拡張し、データ活用の高度化により、クルマの状態、お客様の声や体験にもっと寄り添うことができます。

また、その技術とサービス網の連携により、購入後のOTAによるソフトウェアアップデートだけでなく、販売店でのハードウェアのアップデートなど、体験価値を拡張していきます。

こうして減価ゼロの発想に基づく技術とサービスが一体となった機能拡張を進め、お客様と販売店、そして商品とのつながりが深いSUBARUだからこそできる、お客様「一人ひとりに最良の安心と愉しさ」を提供し続けていきます。

ブランドを際立てる

Driving the Subaru Difference

繰り返しになりますが、市場の先行きは大変不透明です。そんな時代においても、バッテリーEVやICE車に関わらずSUBARUを選び続けていただきたい。

だからこそ、ブランドを際立てて、SUBARUの存在感をもっと高めていくべきだと考えています。但し、我々はプレミアムブランドを目指すのではありません。目指したいのは、お客様の人生に寄り添うブランドです。

そして、お客様の人生において共感いただいているSUBARUのイメージを際立たせていくのが我々のブランド戦略です。

Japan Mobility Showでは、SUBARUが共感を得ている2つの象徴的なシーン、PerformanceとAdventureの領域で、「ブランドを際立てる」としました。

一般的には、PerformanceとAdventureは、対極にあるように見えるかもしれません。Performance嗜好のお客様は、技術を深く理解し、愛する方々。Adventure嗜好のお客様は、自然や家族との時間を、大切にする方々。普段はあまり交わらないように思えるこの2つの世界が、SUBARUのファンの集まる場では、互いに敬意を持って共存しているのです。

この光景を見ていると、「色々な愛され方が許容される、それがSUBARUだ」と強く感じます。そして、2つの世界の根底にあるものは何か。それは我々が誠実に、愚直に、本質を追求し続けてきた「安心と愉しさ」という不変の提供価値にあると思っています。

Japan Mobility

ShowではPerformanceとAdventureの代名詞たるSTIとWildernessを際立たせる展示をしましたが、その本当の狙いは、『安心と愉しさ』を愚直に突き詰め、そして両端にあるPerformanceシーンとAdventureシーンを際立たせることでSUBARUをもっと引き上げていく、ということです。そして、これらの世界観をアクセサリーやグッズ、モータースポーツやイベントなど、様々なお客さまやコミュニティとのタッチポイントにおいても統一感を持たせることで、収益の柱にしていくことも狙いの1つです。

経営基盤の強靭化

最後に、企業基盤強靭化の考え方についてお話しします。

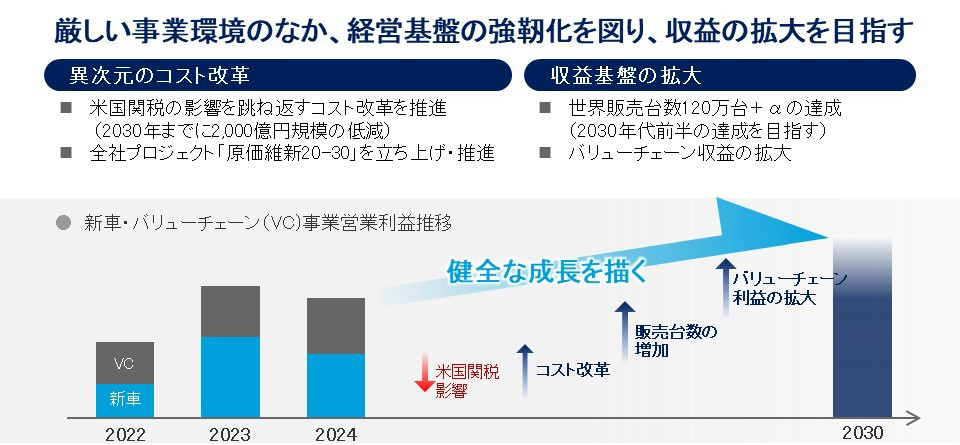

我々は現在、厳しい事業環境の中にありますが、その困難を乗り越えるためにチーム一丸となって取り組んでいます。

まず、米国関税措置の影響を打ち返すべく、2,000億円規模のコスト低減に向けた「原価維新20-30」というプロジェクトを始動しました。設計段階からお取引先様と協働し、モノづくり革新の成果を最大限に活かすことで、従来の枠を超えた異次元のコスト改革に挑戦していきます。

同時に収益基盤の拡大にも取り組んでいきます。お客様の多様なニーズに応える商品ラインアップの大幅拡充によって、2030年代前半には、世界で120万台の販売規模を実現していきます。

同時に、ブランド戦略や減価ゼロの取り組みにより、バリューチェーン全体での収益拡大にも挑戦していきます。

こうした取り組みによって、引き続き、業界高位の利益率を実現してまいります。

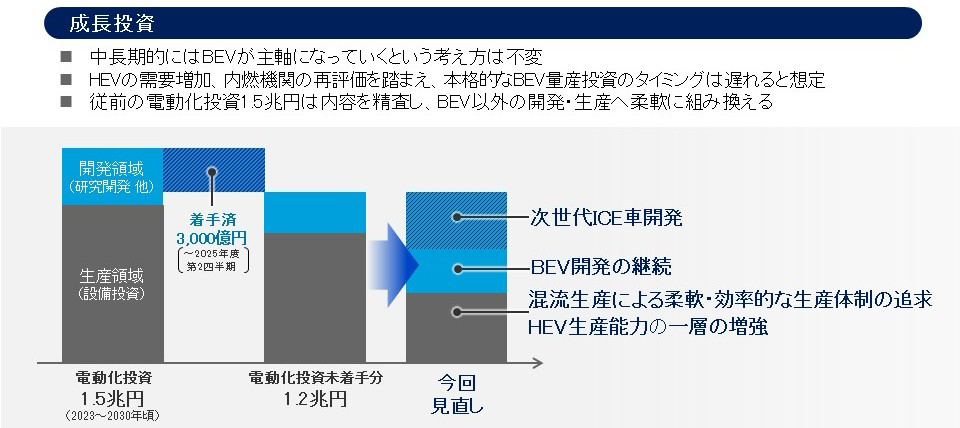

続いて、これからの成長を支える投資についてです。

中長期的には、バッテリーEVが主軸になっていくという考えは不変です。一方、ハイブリッド車に対する需要の高まりや、内燃機関が再評価されている状況を踏まえると、本格的なバッテリーEV量産投資のタイミングを遅らせることが適当であると考え、従前の「電動化投資1.5兆円」の内容の精査・見直しを行うこととしました。

具体的には、「多様なニーズに応える商品ラインナップ拡充」のため、ハイブリッド車を含む次世代ICE車の研究開発を追加強化します。また、バッテリーEVに対する研究開発はこれまでと変わらず行っていきます。

研究開発全体としては増える方向ですが、「モノづくり革新」を目指す中で培ってきた技術・知見をベースに、従来以上に効率的な開発を実現し、投資負担の大幅な増加を抑制します。

設備投資においては、混流生産による柔軟・効率的な生産体制を追求するとともに、タイミングを見極めながら生産能力増強や規模拡大を検討していきます。

以上により、投資総額は基本的には従前の水準を維持しつつ、用途の最適化を図り、今後の成長につなげていきます。