ブランコを25メートル走らせろ!『魔改造の夜』に挑んだメンバーが想いを語る座談会

ブランコを25メートル走らせろ!

『魔改造の夜』に挑んだメンバーが想いを語る座談会

記事内の日付や部署名は、取材当時の情報に基づいた記述としています

仕事は違っても「笑顔をつくる」という想いでつながる「SUBARUびと」。今回は、エンジニアたちが日用品や家電製品を「魔改造」してモンスターマシンに仕立て、そのアイデアやテクニックを競技形式で競うNHKの人気番組『魔改造の夜』に挑んだ、垰下さん、海老沼さん、宗宮さん、加藤さんの4人が激動の1カ月半を振り返ります。プロジェクトの詳細は、『魔改造の夜』特設サイトをご覧ください。

目次

海老沼 佑二(えびぬま ゆうじ)さん技術本部 車両開発統括部

2008年に入社。入社後は加工技術を磨き、技能五輪全国大会*1 自動車板金職種に出場した。2010年より現職。現在は、衝突試験車や、先行開発に使用する試作車のボディ改修業務に従事。『魔改造の夜』では、ブランコの製作を担当した。

「技術力を社内外にアピールすること」を目的に、1998年の第36回 群馬大会から毎年参加。

垰下 慶介(たおした けいすけ)さん技術本部 ボディユニット設計部

2009年に入社。車体設計部、デザイン部、エンジニアリング情報管理部を経て、2023年より現職。入社以来、主にボディ部品の開発業務に携わり、現在は開発車のボディ設計に従事。『魔改造の夜』では、試作機・本番機の設計を担当した。

宗宮 寛行(そうみや のぶゆき)さん技術本部 ADAS開発部

2019年に入社。燃費開発部、環境性能開発部、技術開発部を経て、2025年より現職。エンジンの開発に携わった後、現在はバッテリーEVの走行制御開発業務に従事。『魔改造の夜』では、ブランコに搭載したエンジンのメンテナンスを担当した。

加藤 みのり(かとう みのり)さん技術本部 E&Cシステム開発部

2024年に入社し、現在の職場に配属。量産車開発における、車両内に搭載する機能のサイバーセキュリティ開発に従事。『魔改造の夜』では、各種サポートを行いながら、マシンの命名と入場ポーズの振り付けを担当した。

やるからには勝つ、目標は「3秒」で25メートル走破

―― 最初に「ブランコ25メートル走」というお題を聞いたときの、率直な気持ちを教えてください。

- 海老沼:

- 幕の中から木製のブランコが出てきて、「なんじゃこりゃ?」と思いました。

- 垰下 :

- とにかく大きかったですね。ご存知の通り、ブランコは地面に足をつけて動かないように作られています。本来動いてはいけないブランコを走らせる、という発想自体が常識外れだと思いました。

- 海老沼:

- 視聴者として『魔改造の夜』を見ているだけではわからなかった制約もあり、これは難しいと感じました。ただ、やるからには負けたくない。特に、走らせるモノで、自動車メーカーである私たちが負けるわけにはいかないと思いましたね。

- 加藤 :

- 初日からリーダーの中路さんが、「3秒で25メートルを走り切る」と宣言しました。電気自動車レベルの速度を出すことが目標になって、メンバーがすぐに動き出しました。

―― ブランコの魔改造は、どのように始まったのでしょうか?

- 宗宮 :

- ブランコを『魔改造の夜』の作業部屋(以下、魔改造部屋)に持ち込んだ初日の夕方には、タイヤがついて転がるようになっていて驚きました。

- 垰下 :

- また、魔改造開始3日目には4分の1モデルが3機完成し、1分の1サイズの試作機が約1週間で完成しました。

- 海老沼:

- アイデアが溢れるように出てきました。ただ、想像の中で検討するだけでは難しい部分もあるため、試作できる部分から次々と作って用意していました。

- 宗宮 :

- そのおかげで最初からスピード感をもって、取り組むことができました。

運命を変えたエンジンとの出会い

―― 動力機構決定まで、どのように検討が進みましたか?

- 宗宮 :

- ブランコを揺らす動力は、大きく分けて「モーター」「エアシリンダー(空気圧)」「エンジン」の3案がありました。

- 垰下 :

- まずはモーターを、次にエアシリンダーを試しました。しかし、期待していたスピードではなく、ブランコを揺らすためのパワーも不足していました。この時に、理想と現実のギャップを感じて、焦りました。

- 加藤 :

- モーターはスピード制御の自由度が高い反面、制御する基盤の複雑さなどが壁になりました。何より、予算の範囲内で入手可能なモーターでは、出力不足であることが判明したのです。

- 垰下 :

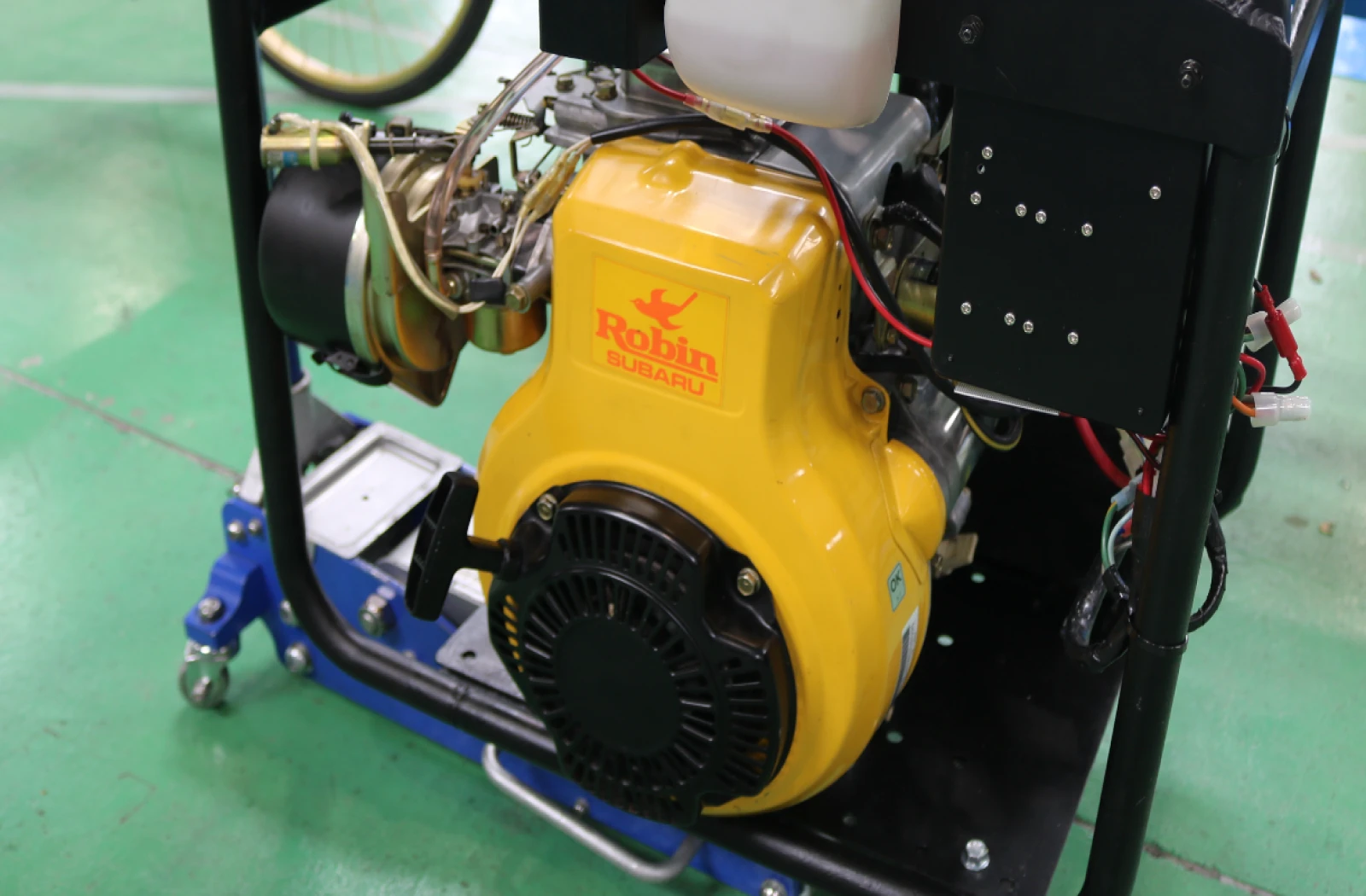

- 重いブランコを動かすには、やはりパワーが必要でした。そこで、エンジンであれば必要なパワーが得られると思いましたが、エンジンの入手は難しいと考えていました。そんな中、ある日突然、魔改造部屋にエンジンが置いてあったのです。なんと、富士重工業(現 SUBARU)が製造した「ロビンエンジン」 *2でした。

- 富士重工業(現 SUBARU)が製造していた、産業機械用エンジン。魔改造に使ったエンジン型式はEH25-2DS(単気筒251cc)。モンスターマシンの詳細は、『魔改造の夜』特設サイト「ブランコ25メートル走 技術解説」をご覧ください。

https://www.subaru.co.jp/difference/makaizo/swing/

振り子に搭載したエンジン

- 宗宮 :

- エンジンが好きなメンバーがいて、「昔、SUBARUにも産業機械用エンジンがあったよな」という話をしていました。残念ながら、社内を探しても求めていたエンジンは見つからなかったため、中古品を探してみると、ちょうど予算に収まるものが売られていて即決しました。

- 加藤 :

- あの時、あのエンジンに出会えなかったら、うまくいっていなかったですよね。

- 海老沼:

- 「エンジンで行くぞ!」となった時、チーム全員のテンションが一気に上がったことが印象的です。社長の大崎さんが、「エンジンいいよねぇ」と後押ししてくれたことも、うれしかったです。

- 加藤 :

- エンジンとの出会いは、チーム全員の気持ちが一つになった瞬間だと思います。「エンジンしかないでしょ」と話すメンバーの顔が何ともうれしそうで、その光景にSUBARUらしさを感じました。

挑戦と失敗を繰り返す日々

―― 本命の動力源をエンジンと決めた後、どのように魔改造を進めましたか?

- 垰下 :

- エンジンはモーターよりも緻密な制御が効かないため、全体的な機構を再検討することになりました。リンク機構(回転を往復運動へ変換する機構)で前後に揺らそうと決め、試作機にリンク機構とエンジンを積んで動かしてみました。しかし、結果はブランコが一振りもできず、不安と焦りが押し寄せてきました。

- 加藤 :

- 少し動いたと思ったらチェーンが外れ、問題が解決したと思いきやその場でピョンピョン飛び跳ねるばかりで前に進まず、しまいにはフレームが壊れてしまうこともありました。

- 宗宮 :

- エンジンを持ち込んだ私としては、かつてない不安とプレッシャーに襲われました。モーター案も並行しつつ、エンジンの出力特性を分析しながら回転トルクのバランスを調整したり、ギア比を落とすためにスプロケット(エンジン回転の力をチェーンに伝えるギア)を組み換えたり、リンクの位置を変えたりと、とにかく試行錯誤しました。ただ、試作機が壊れても、「直せば良い」「別の方法を試せば良い」という雰囲気があり、試行錯誤を積み重ねられたのは大きかったです。

- 垰下 :

- 時間が迫る中、1メートルも進まない状態が約1週間続き、本番用のマシンに動力や機構を搭載しないと間に合わない状況になりました。試作機はアルミフレームだったのですが、予算や重さの兼ね合いから、本番用マシンは軽い木製にして、エンジンを載せ替えました。それでも、動かなかったのです。本番6日前の時点で、走る見込みすらなくて、さすがにチーム全員が青い顔をしていました。

逆転の発想で怒涛の追い上げ

―― 本番用マシンが動かず、焦りも募る中で、どのような転機があったのでしょうか?

- 垰下 :

- 「3秒で25メートルを走って勝ちたい!」という思いが強かったため、私たちはブランコを早く揺らすことばかりに注力していました。そんな中、あるメンバーから「ブランコを揺らすスピードを半分程度にした方が前に進むのではないか」というアイデアが出たのです。これは、「中路さんがブランコを漕いでいる時が最も前に進んでいて、その時ブランコはゆっくり動いていた」という理由からでした。何気ないトライをしっかり観察していたからこそのコメントです。思い切って、ブランコをゆっくり揺らす方向へ転換すると、初めて25メートル走り切ることができたのです。これは、本番5日前のことでした。

- 加藤 :

- うれしかったですね。25メートル完走まで約1分かかりましたが、「走ったぞ!」とその場にいた全員で大歓声をあげました。あの瞬間は本当に忘れられません。

- 海老沼:

- 魔改造期間残りわずかでしたが、「ここからスピードアップして改造を進めるぞ!」と決意しました。

- 宗宮 :

- 1回完走したのだから、より高出力にしても良いのではないかと考え、すぐに調整しました。その時、シミュレーション上でマシンの最適解を検討していたメンバーから「エンジン出力の回転方向を反対にした方が良さそうだ」という声があがったのです。

- 宗宮 :

- すぐにエンジンを前後反対に付け替えてみると、タイムを大幅に縮めることができました。

- 垰下 :

- ギア比やリンク機構の位置を次々と調整して、翌日にはさらに記録を更新しました。全員でアイデアを出し合い、一気に前進した数日間は、まるでジェットコースターのようでしたね。本当にすごいチームだと思いました。

こだわりのマシン名と入場ポーズ

―― 夜会当日を振り返って、いかがでしたか?

- 垰下 :

- 『夜会』本番、他チームのマシンも様々な工夫を講じていて「すごい」と感じる一方で、「私たちのマシンのエンジンパワーなら勝てる」という確信もありました。ただ、私たちは、制御の複雑さとコストの観点から、あえてステアリング(操舵)機構を搭載しない選択をしました。ステアリング機構を搭載していないチームは、私たちのみです。そのため、いかにマシンをコースに対してまっすぐ置き、ゴールまで一直線に走るかが勝負でした。もちろん、マシンがまっすぐ進むように設計・調整していたものの、試験時と本番の路面状況は違うため、最後まで不安でした。また、私は本番で、マシンのスタート位置を決める役割だったことから、さらに緊張しました。

- 海老沼:

- マシンのスタート時の向きが1度違うだけで、コースから外れてしまってゴールできない可能性がありましたよね。

- 垰下 :

- 結果としては、1試技目で完走することができました。そして、2試技目までの調整タイムに、「最後だから最大出力まで持っていこう」と、わずか5分間でリンク機構とエンジン出力を調整し、さらなる記録更新に挑みました。最後の最後まで、技術も時間も、すべてを使い切ってやり切りました。

- 宗宮 :

- 夜会で披露した入場ポーズも気に入っています。マシンの名前や入場ポーズは、加藤さんたちが進めてくれました。

- 加藤 :

- マシンのアイデンティティである、エンジンやブランコとのつながりを感じる名前にしようと考え、多くの案の中から、親しみやすく呼びやすい『BUM-BUMTA』(“ぶんぶん”た、愛称:ぶんた)に決定しました。デザイン部のメンバーと一緒に、ロゴにしたときの見栄えも考えて命名したこともポイントです。また、入場ポーズは、会社を代表して参戦することを考え、SUBARUらしいポーズを意識しました。検討の結果、SUBARUを表す技術である、水平対向エンジンをイメージしたポーズに決め、練習を重ねました。

- 垰下 :

- 入場ポーズも、気合いを入れて練習しました。まさに「やるからには本気で臨む」というチームの姿勢が、入場ポーズの練習でも出ていたと思います。

『BUM-BUMTA』のナンバーは「群魔360フ22-150」

仲間との挑戦、そしてSUBARUらしさの追求

―― 『魔改造の夜』への挑戦を終えて、どんな学びや気づきがありましたか?

- 加藤 :

- 先輩たちの挑戦する姿勢やスピード感、技術力に圧倒されつつ、私のような若手の意見も「やってみよう」と受け止めてもらえたのが大きな経験でした。物怖じすることなく、一歩踏み出して発言することの大切さを実感し、普段の業務においても意識しています。

- 宗宮 :

- 「やってみよう」を合言葉に、多くの挑戦を経験できました。挑戦には失敗のリスクがありますが、失敗してもリカバリーしてくれる仲間がいるという信頼と確信があったからこそ、試行錯誤ができたのだと思います。今度は、私が誰かの挑戦を支える側になりたいと思っています。

- 海老沼:

- 『魔改造の夜』参加を通じて、様々な部署に所属するメンバーと一緒に挑戦し、新しい知識や発想、視点に出会えたことは、私の財産です。今回得たことを活かし、品質とスピードを両立させながら、臨機応変なモノづくりにチャレンジしていきたいです。

- 垰下 :

- 全員がプロだと感じました。メンバー全員がこだわりを持ち、お互いをリスペクトしていたと感じます。そのうえで、未知の領域に踏み込み、お互いのチャレンジを後押しすることができました。このような雰囲気を、さらに社内に広げることで、SUBARUは、より魅力的な製品やサービスを生み出せると強く感じています。

―― 最後に、『魔改造の夜』への挑戦で感じたSUBARUらしさを教えてください。

- 加藤 :

- 自分たちが作るモノに対して、こだわりが強い集団だと思いました。メンバーそれぞれに「ここだけは譲れない」という、信念の強さがあります。まさに、技術者魂です。

- 垰下 :

- こだわりを持って最後までやりきるところが、SUBARUらしさだと思います。普段の業務においても、『魔改造の夜』においても、目的を理解してからの行動力や瞬発力が凄まじいと実感しています。今回の『魔改造の夜』参加を通じて、共通の目標に向かい、仲間とより良いモノを追求していくことは愉しいと、改めて感じることができました。

- 海老沼:

- やはり、モノづくりに対して強いこだわりを持っていることです。それぞれが考えに芯を持ち、モノづくりを追求していく姿勢は、SUBARUらしさであり、SUBARUの強みだと思います。

- 宗宮 :

- 一人ひとりが、プロだと感じました。また、自動車メーカーだからできることの枠を超えて、SUBARUだからできることを真剣に考え、モノづくりに反映していくという姿勢は、まさにSUBARUらしさだと思います。

仲間とともに挑戦と失敗を重ね、SUBARUらしさを再認識した「SUBARUびと」。ぜひ、次回のコラムもご期待ください。