群馬製作所・開発試作部

Mixed Realityでモノづくりを変える

群馬製作所・開発試作部

記事内の日付や部署名は、取材当時の情報に基づいた記述としています

仕事は違っても、「笑顔をつくる」という想いでつながる「SUBARUびと」。様々な部署で働く「SUBARUびと」を、仕事内容や職場の雰囲気を交えてご紹介します。今回は、群馬製作所・開発試作部におけるモノづくり改革の取り組みにフォーカスします。

この取り組み事例を受け、社内表彰を受賞しました!

目次

新たな技術“MR”を使い、

仮想状態でのティーチングに挑む

試作車両の組立や艤装*1を行っている私たち開発試作部では、モノづくり改革の一環として、試作ボディ組み立てに用いる溶接ロボットの準備期間短縮を目標に掲げています。私たちはこの目標に対して、昨今注目されている“MR*2”という新技術を駆使して挑んでいます。

溶接ロボットの準備工程の中でも特に時間を要していた「ティーチング*3」の作業は、これまでは3D CAD*4で動作のプログラムを作成し、そのデータをロボットに読み込ませ、試作部品が揃ったら実機を動かしながらズレなどを修正していくという地道な作業でした。そこで、ティーチングにかける時間を少しでも短くし、品質の高いクルマをいち早くお客様にお届けできる手法を考えた結果、ここ数年で劇的な進化を遂げたMRという新技術を使おうという話に至りました。

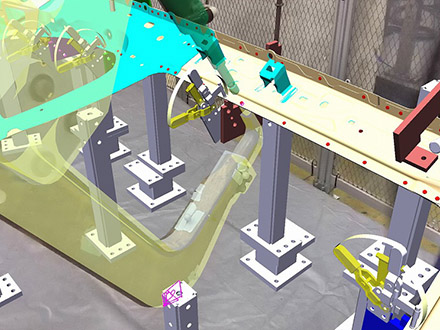

左が現実空間で、右が現実空間+ 3DCG

このように、現実空間と3DCGを融合した映像を見ながら、ロボットティーチングを行います

新たな治具を開発し、

作業効率をUP!

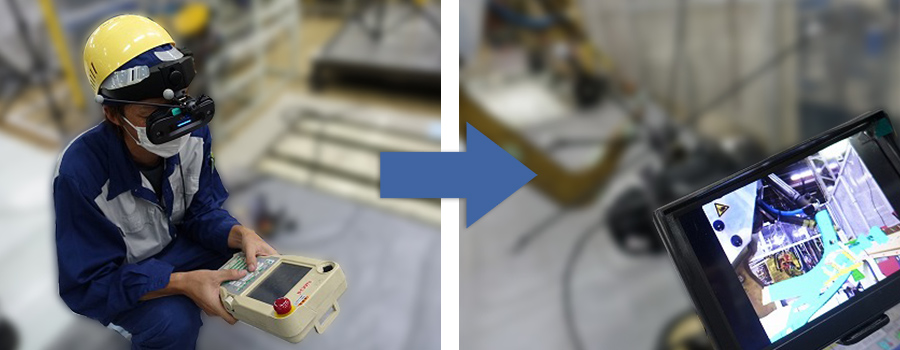

現実空間のロボット設備と仮想空間にある部品データを融合させ、その仮想状態でのティーチング作業に挑戦しました。いざやってみると、現実空間のロボットと仮想空間の部品データの位置合わせが非常に難しく、溶接する位置がずれないよう位置情報をしっかり合わせることに苦労しました。また、当初はヘッドマウントディスプレイを付けて3Dデータを見ながら作業を行っていたので、「3D酔い」と言われる症状がでてしまい、長時間作業するのが困難でした。そこで、新しく自前でモニター付きの治具を開発し、モニター画面をみることで誰でも3D酔いせず、容易に作業できるような改善を図りました。

「3D酔い」を回避するため、モニター付き治具を新たに開発

「技術本部からSUBARUを変える!」

挑戦し続ける組織へ

この取り組みでは「技術本部からSUBARUを変える!」ことを意識していました。“クルマづくり・開発の主役は技術本部”ということを常に忘れず、どうすればクリアできるかを考え、新しい技術もどんどん取り入れながら挑戦し続ける組織を日々目指しています。また今後は他部署との関わりを広げることにもチャレンジし、特に製造本部との協力体制強化には力を入れたいです。今回開発したロボットティーチングの仕組みを通じて、開発期間の短縮に貢献すると同時に、一人ひとり・一つひとつの作業の中にある困りごとにも目を向けたいと思っています。

新しい技術も取り入れながら、日々挑戦しています!

最新技術を駆使し、少しでも早くお客様にクルマをお届けできるよう奮闘する「SUBARUびと」。ぜひ、次回のコラムもご期待ください。