ブランコを魔改造し、ブランコを揺らして25メートルをいかに早く走り抜けるか競い合うレース。『魔改造の夜』史上最大の生贄が、ゴールまで走り抜ける狂おしいモンスターに生まれ変わる。

本ルールは解説するための独自の要約となっています。説明の簡素化のため、番組と異なるニュアンス・解釈の表現になっている場合があります。

-

プロジェクト担当

-

所属部署

-

あなたにとって『魔改造の夜』プロジェクトとは

-

中路 智晴

-

リーダー

-

車両開発統括部

Sバルの皆の魂に火をつけ、眠っている底力を呼び起こす場

-

-

秋山 優奈

-

改造費の管理

-

ADAS開発部

皆で高い熱量と集中力で取り組んだあっという間の1カ月半

-

-

浅井 勝利

-

駆動方法・リンク機構の開発

-

ボディユニット設計部

今回の様な車両開発を実現したいと思える目標

-

-

安孫子 瞳

-

サポート

-

材料研究部

チームで1つの目標に向けて全員で取り組む姿勢を勉強できた場

-

-

飯波 久太郎

-

電気系全般

-

E&Cシステム開発部

誰もしたことがないモノづくりをゼロから経験できる場

-

-

池田 香帆

-

ブランコ挙動CAE解析

-

車両安全開発部

自分たちはやろうと思えばどんなこともできる、と自信を持てるきっかけ

-

-

石北 大悟

-

制御回路製作

-

パワートレイン設計部

発想力、技術力、チーム力を試す最高の場

-

-

岩本 光宏

-

ブランコ挙動CAE解析

-

技術開発部

チーム活動は、どんな難題も解決できると認識できる場

-

-

内山 侑実

-

PPT/ロゴデザイン/命名

-

デザイン部

挑戦することで実感したチームの絆

-

-

海老沼 佑二

-

ブランコ全般の製作・組付け

-

車両開発統括部

新しい事への挑戦と失敗を経験して成長できる場

-

-

大井 慎吾

-

サポート

-

新工場プロジェクト推進室

挑戦する姿勢の大切さと自分の成長に向けた一歩

-

-

小川 秀樹

-

減速機構の開発・メンテナンス

-

CBPM

SUBARUの明るい未来を象徴するプロジェクト

-

-

荻谷 拳

-

組付け/振り付け

-

バッテリーシステム開発部

未知の事へ挑戦する大切さを体感できる場所

-

-

香川 晋太郎

-

ブランコ全般の製作・組付け

-

バッテリーシステム開発部

集まって協力すればとんでもない事ができるという実感を得られる場

-

-

加藤 みのり

-

命名/振り付け/サポート

-

E&Cシステム開発部

今回参加したメンバーとの繋がり

-

-

菊地 隼人

-

金属部品の製作

-

開発試作部

過去に無い課題に対して、Sバルの力を集結して挑んだ企画

-

-

佐藤 ひかる

-

電装系の応援/たまに命名

-

バッテリーシステム開発部

未知の世界の短期集中開発

-

-

宗宮 寛行

-

エンジンメンテナンス

-

ADAS開発部

「最高のチーム」の経験

-

-

垰下 慶介

-

試作機・本番機設計/CADデータ作成

-

ボディユニット設計部

うまくいかない事があっても仲間を信じる

-

-

高田 知洋

-

サポート

-

車両環境開発部

新しい価値観との出会い、同じ時代と同じ空間を生きる喜びの共有

-

-

野間 大輝

-

サポート

-

ADAS開発部

ゼロから無理難題を解決するチームワーク

-

-

林 龍太郎

-

エンジン・制御の連携/駆動系サポート

-

車両環境開発部

誰もやったことのない高い課題への挑戦の場

-

-

福田 桃子

-

事務局業務/組立支援

-

航空宇宙技術開発部

視野を広く持つことの大切さを改めて感じることができた。SUBARUのことがもっと好きになった!

-

-

松土 賢人

-

本番機設計/作業全般

-

ボディユニット設計部

チームワークが成せる強さとすごさを濃密に経験でき、やりきることの気持ち良さを五感で体感できた一生の思い出

-

-

水谷 友樹

-

サポート

-

ADAS開発部

それぞれの専門知識を持った人がやりたいことをひたすらやるプロジェクト

-

-

栁沼 唯人

-

データ計測/解析/アライメント

-

車両運動開発部

未知なる世界への挑戦

-

-

山崎 研太郎

-

サポート

-

ボディユニット設計部 主査

色々なバックボーンの人たちと同じ目線で走り抜けた貴重な経験

-

-

渡辺 直樹

-

CADデータ作成/RP部品手配/小物製作

-

車両開発統括部

皆で一緒にモノづくりを愉しめる貴重な時間

-

所属部署名は、『魔改造の夜』夜会当日時点の情報に基づいて記載しています

開発秘話 ブランコを25メートル走らせろ!『魔改造の夜』に挑んだメンバーが想いを語る座談会

NHKの人気番組『魔改造の夜』に挑んだ、ブランコチームの4人が激動の1カ月半を振り返ります。

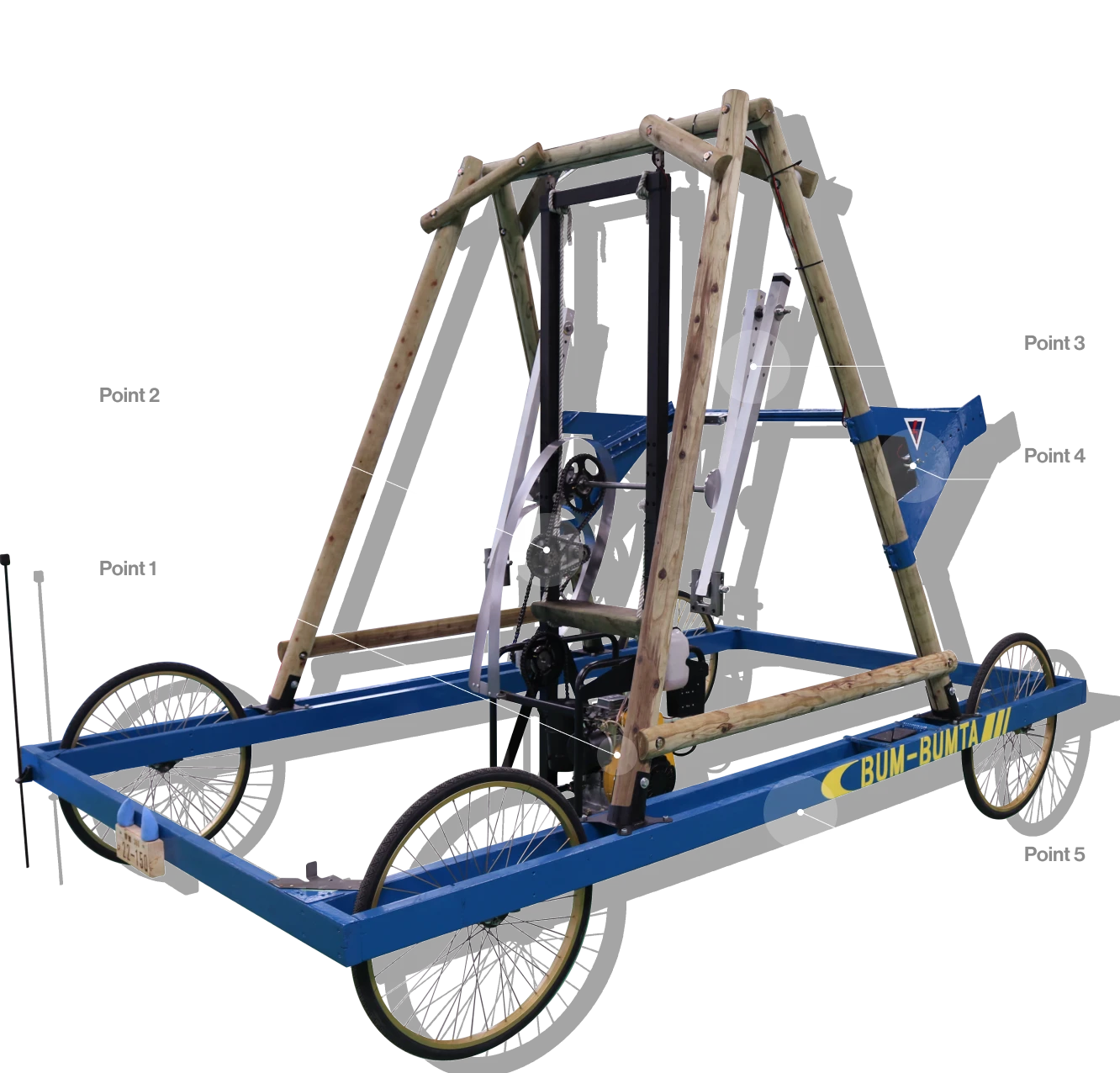

- モンスター概要

-

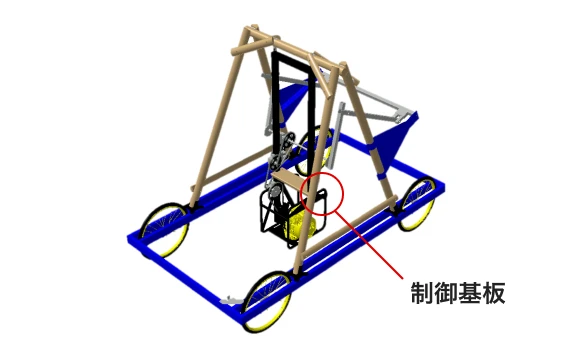

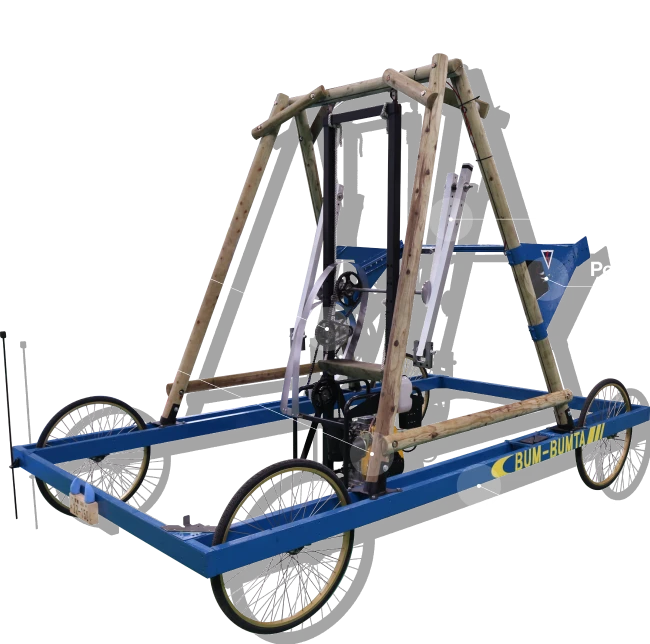

挑戦に飢えた魔のエンジニア達によって、“最速で走る”という使命だけを胸に、生み出されたモンスターマシン。爆音を轟かせ、身をよじるように突進するその姿は、まさに「モンスター」と呼ぶにふさわしい。しかし、その荒々しさの裏には、Sバルならではの徹底した技術と哲学が宿る。超低重心に据えられた自社製エンジン、解析と加工技術を極限まで融合させた変速機とリンク機構。さらに往年の名車を想起させるボディカラーが、先人から続く技術と挑戦の歴史、そして矜持を物語る。

- 全高

-

2310mm

- 全幅

-

1830mm

第6世代フォレスターと同じ

- 全長

-

3220mm

- ホイールベース

-

2250mm

- 総重量

-

177.5kg

- 振り子の重量

-

94kg

- 動力

-

F士重工業(現 Sバル)製

ロビンエンジン

EH25-2DS

(単気筒251cc) - 最大出力

-

5.2kW

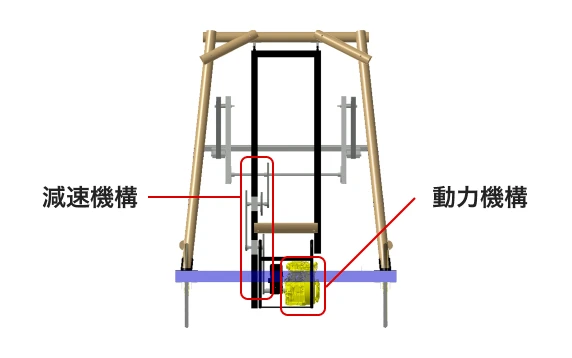

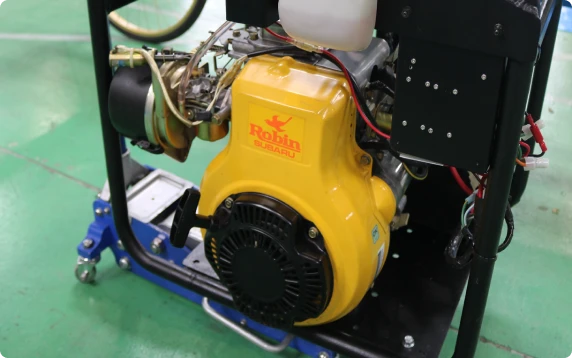

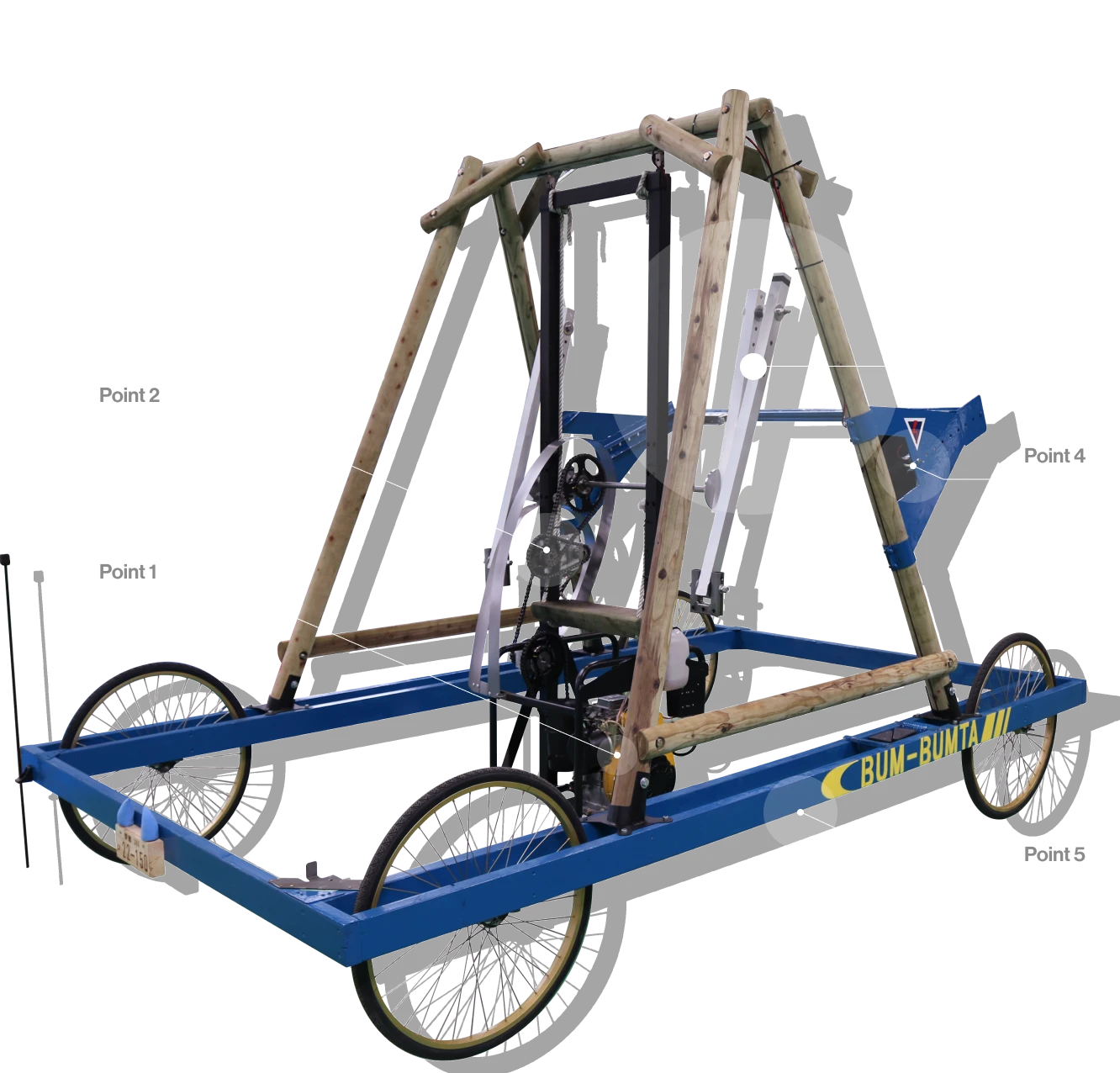

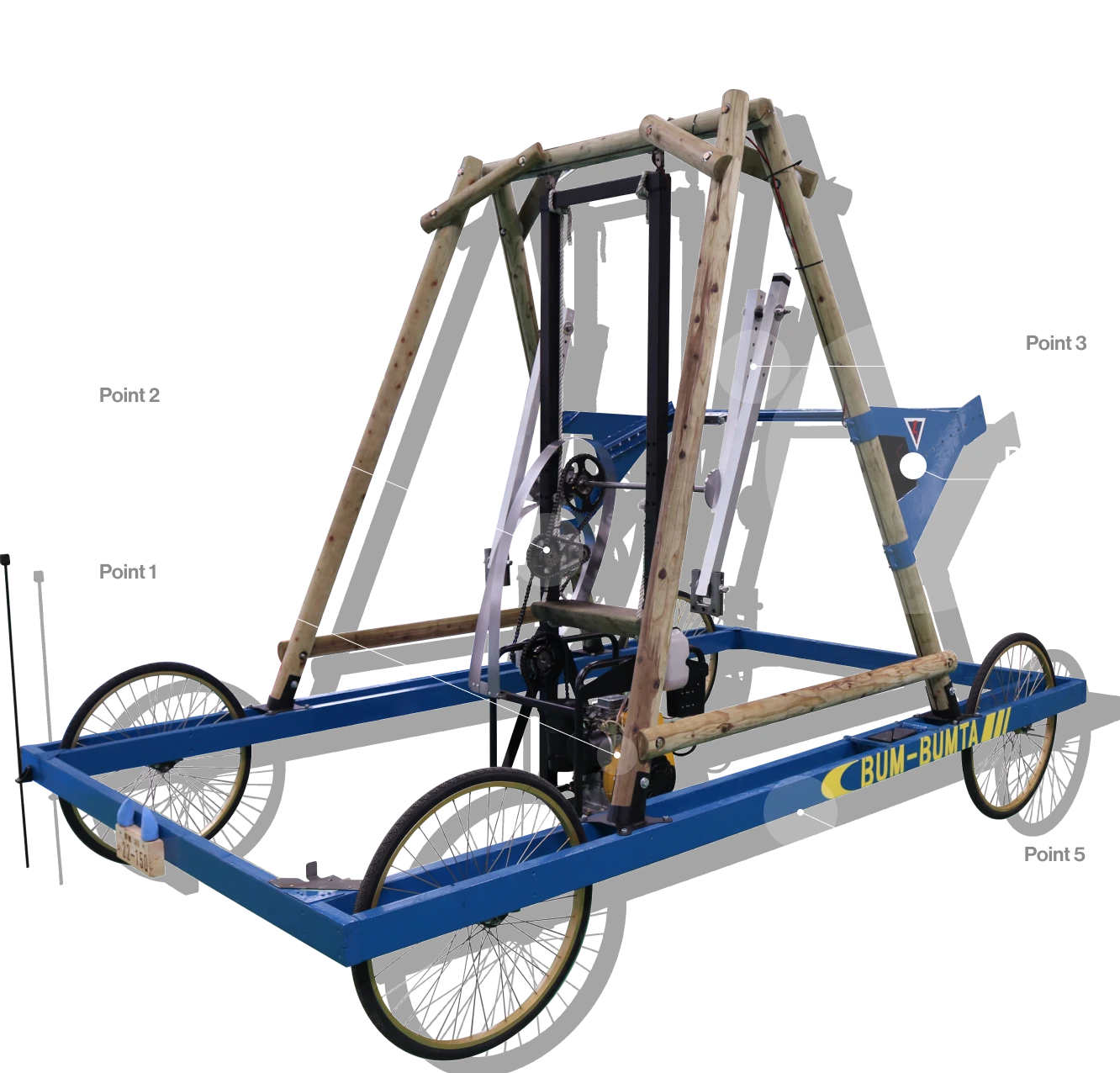

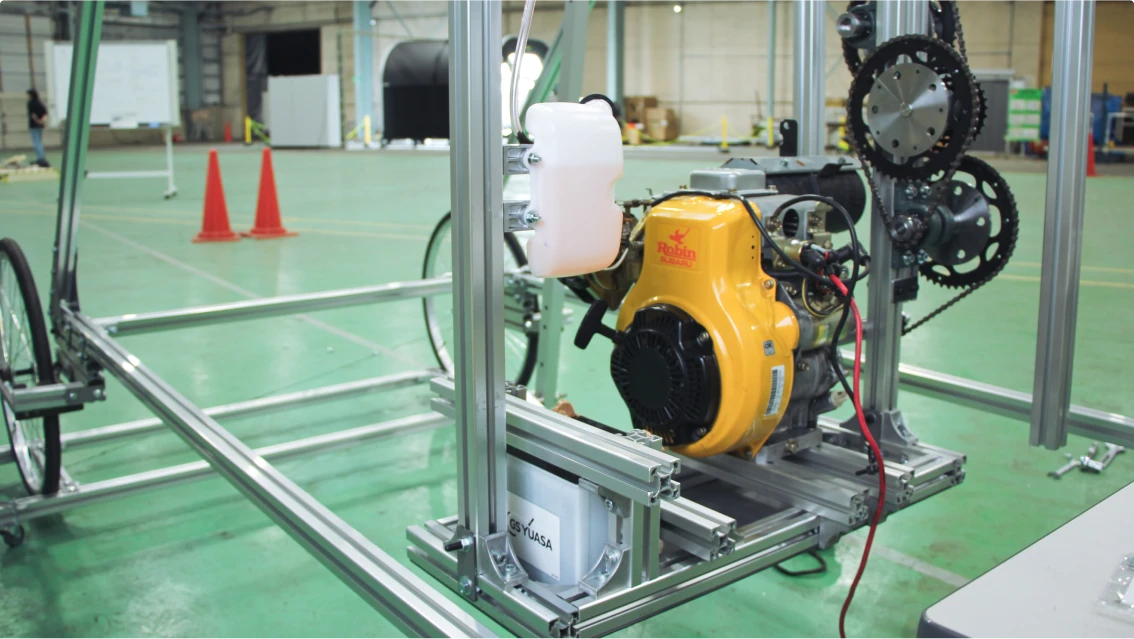

- Point 1 動力機構(ロビンエンジン)

-

かつてF士重工業(現 Sバル)が製造していた産業機械用エンジンEH25-2DS。発電機の動力として長年活躍してきたこのエンジンを、振り子を揺動させるための心臓として採用。当初はモーターによる駆動も検討したが、試作を重ねた結果、揺動に求められる力強さと安定性において、エンジンが最適であると判断。その確かな信頼性と蓄積された実績を、新たな挑戦の原動力としている。

今回採用したエンジンは、最大出力5.2kW(7.1PS)/3900rpmの出力を持ち、入手可能なモーターの約500Wと比べておよそ10倍の性能を発揮する。

このエンジンを振り子先端に搭載する設計としたことで、振り子自体の重量は94キログラムに達し、車両重量の50%以上を占める構成となった。旧式のアナログな制御を備えたエンジンではあるが、社内に蓄積された知見をもとに安定した始動と連続運転を可能とし、セルモーターの諸元を活用することでクラッチレス搭載を実現。これにより部品点数を削減し、コストダウンにも寄与した。

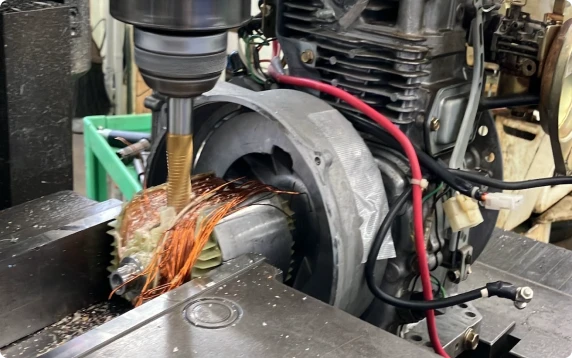

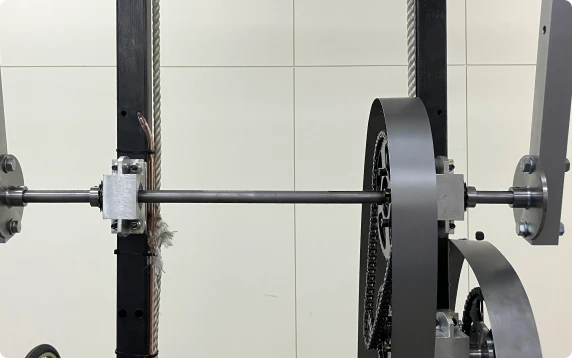

- Point 2 減速機構

-

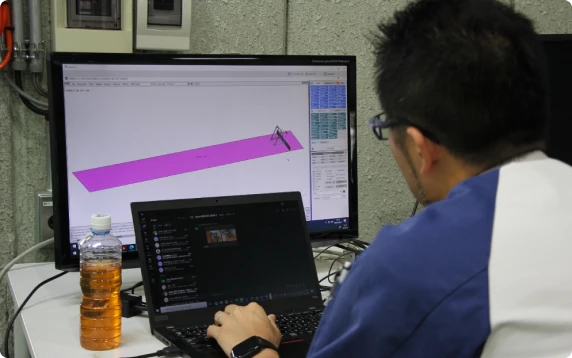

エンジンの高速回転と大きなパワーを、重く腕の長い振り子の「ゆっくりと力強く、左右のブレのない動き」へと変換するため、超ローギヤード減速機構を設計・製作。衝突解析技術を活用したシミュレーションにより最適な減速比を導き出し、振り子重量を最大限に活かすべく超低重心にこだわった。

構成要素には、超軽量チェーンや高剛性・高精度な保持ブラケット、そして強大なパワーを確実に受け止め、リンクへ伝える回転軸を採用。4段チェーン機構とすることで、大出力を確実に変換する仕組みを実現。チェーンは「本番までの数回耐えれば良い」という割り切りのもと、極限まで軽量化。回転軸と保持ブラケットを溶接で接合することで高強度を実現した。また、原付用部品を使用することで、超高減速比を実現しつつ、軽量化とコスト低減の両立を可能にした。

さらに、フライス加工で削り出したベアリングホルダーを用いてフレームへ取り付け、回転軸はベアリングで保持することで高剛性を確保。減速された強力なトルクを受け止める回転棒は、Sバルのトランスミッション製作でも前例のない長尺品ではあったが、熟練のNC試作技術により超長手の精密加工を実現した。

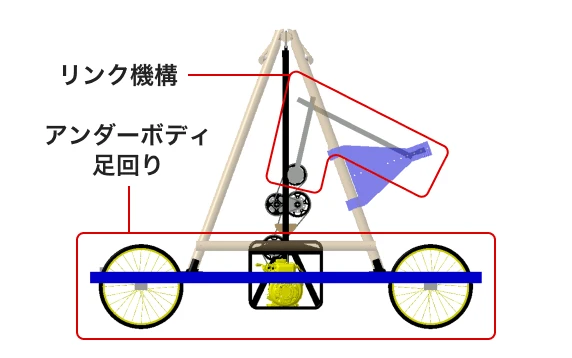

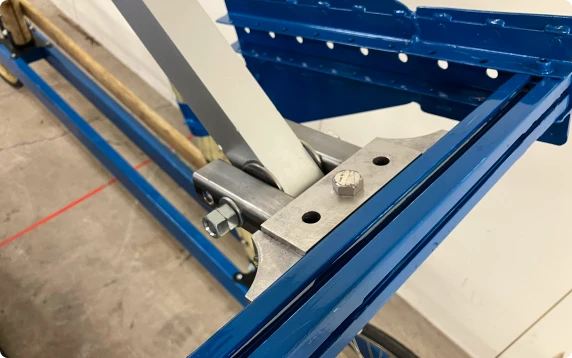

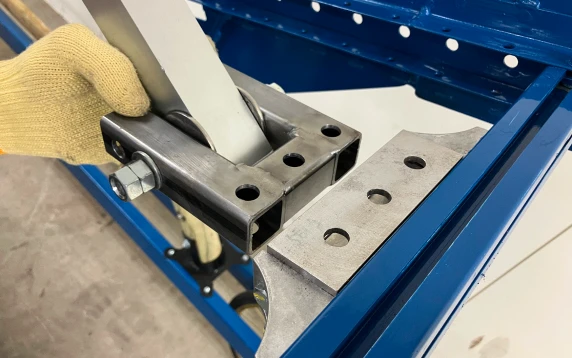

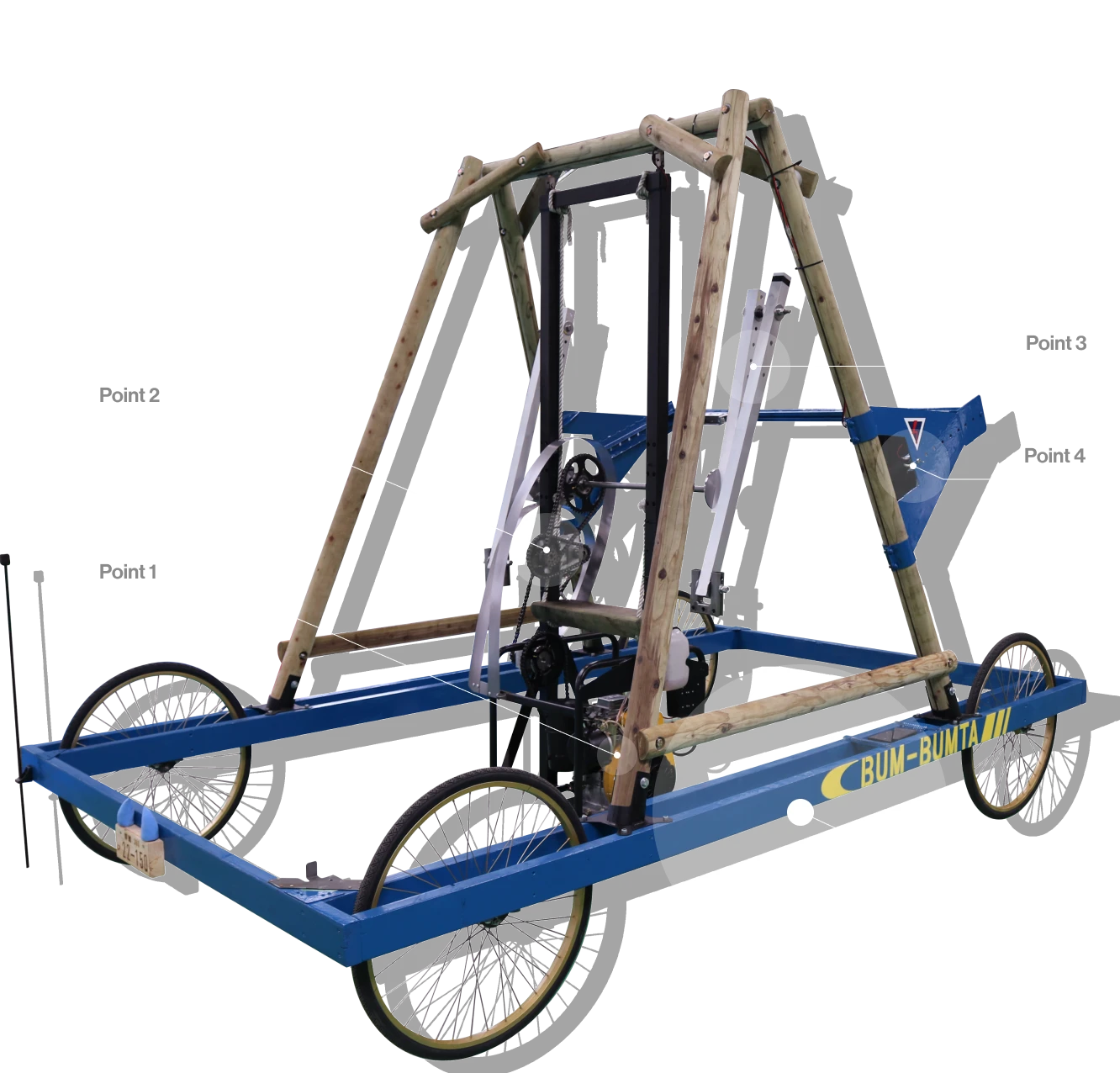

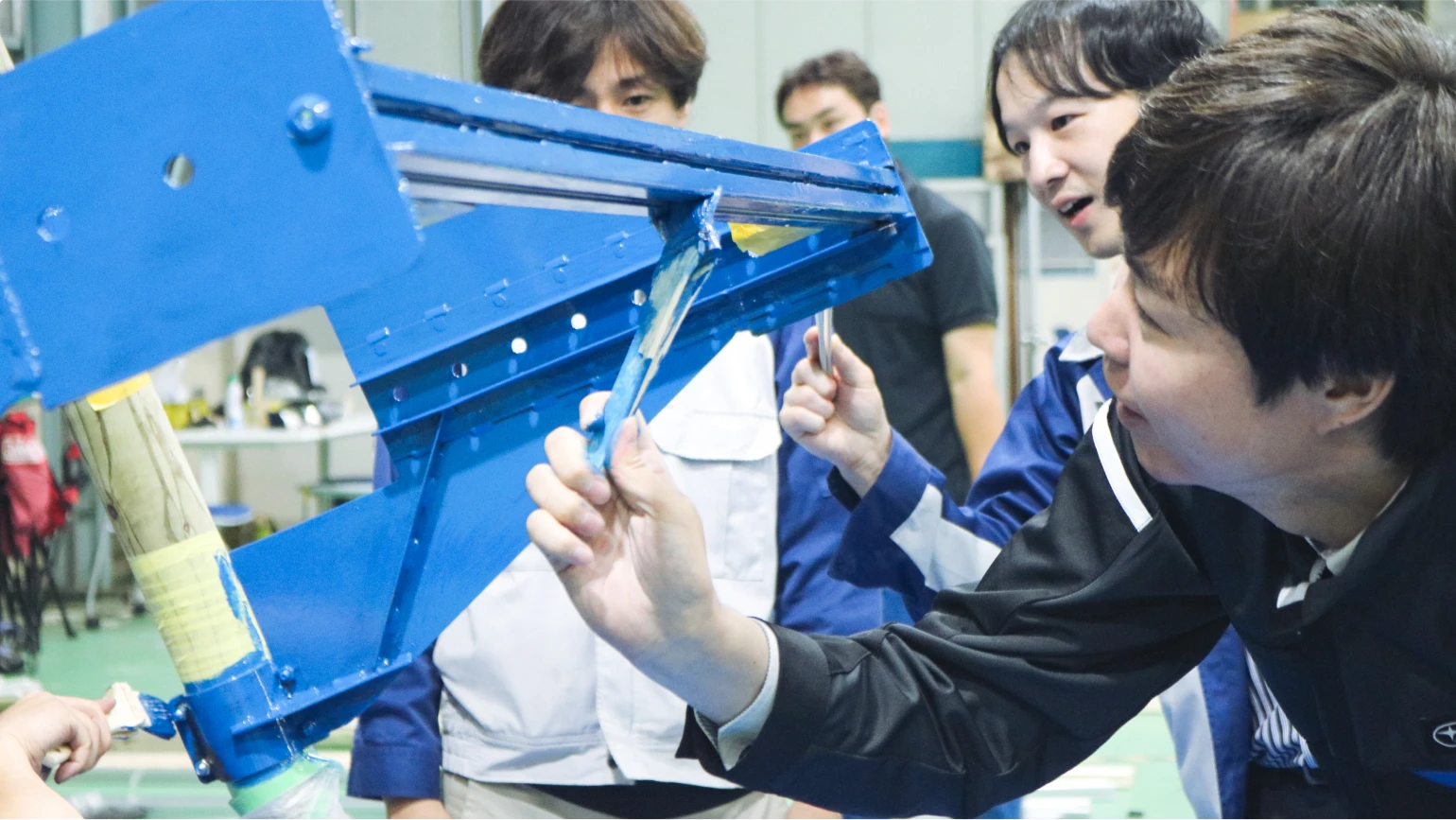

- Point 3 リンク機構

-

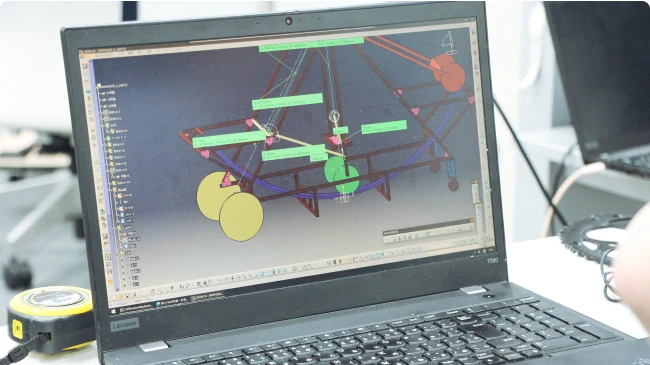

エンジンからチェーンにて減速された回転運動から、リンク機構によって前後振り子運動へ変換することでブランコの推進力を生み出している。2つのリンクの長さを可変させて振り幅をコントロールし、最速で走り切るための推進力を発生させる。振り幅の最適解を見出すためにシミュレーションを活用し、リンクの長さへフィードバックを行った。

ブランコとして遊べることを証明するため、動力と振り子を切り離す機構が必要であり、長手リンクの付け根を素早く脱着可能な構造を設計。ブランコ間にまたがるアルミフレームにソケット構造を設け、長手リンクとピンを挿しこむことで着脱できる構造とし、30秒未満での装着を実現。ソケットは鉄ブロック削り出しで作り、ガイドの斜め面を設けることでガタを減らし自由度を拘束、最後にピンを挿すだけで容易に完全拘束できる仕組みとなっている。

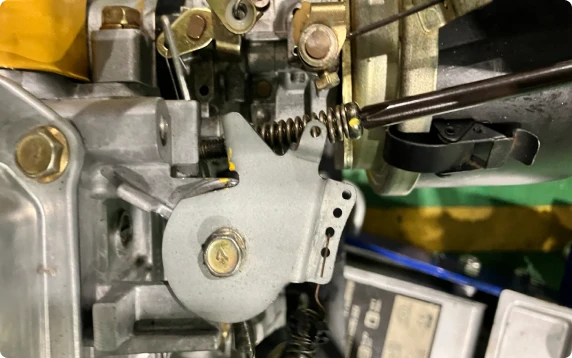

- Point 4 リモコン・ブランコ制御

-

25メートル先のゴールまでのブランココントロールを実現するため、Bluetooth通信を用いたリモコン及びブランコ制御回路を製作。ステアリング機構を廃止し、「エンジンの始動」「エンジンの停止」の2つのリモコン機能に特化させることで回路コストを削減、ロビンエンジン付属のハーネスやスイッチも再利用し、低コストで制御回路を実現した。防油目的のケースも汎用品でコストを抑えている。

制御はロビンエンジンの電気回路をリバースエンジニアリングし動作を解読、これをBluetoothリモコン制御に置き換え。セル始動時間はリモコンのスタートボタン長押し時間と同期、停止は機能安全の観点からブランコウィング直付けのキルスイッチとの冗長系としている。

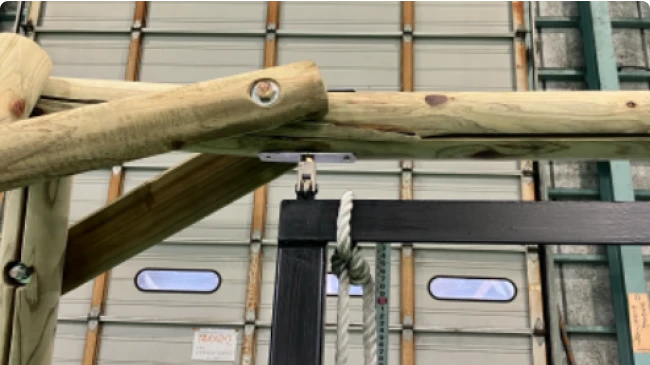

リモコンはSバル車のアクセスキーのケースを使用。下部の電池ケースは、競技時のリモコン台が金属製であることから経験上アンテナ特性へ悪影響を及ぼし、電波到達距離の減少が懸念されたため、これを抑制するスペーサとしての目的も兼ねている。

- Point 5 アンダーボディ・足回り機構

-

エンジンの強大な出力を受け止めつつ、軽く安くするためにアンダーボディにはDIYで利用されるツーバイフォー材を採用。「本番までの数回耐えれば良い」という考えで強度を机上計算にてギリギリまで突き詰めた。また、表面を水や汚れから保護するため、Sバルを体現する青色で塗装。必要な強度と剛性を満足しつつ軽量化するために、木材同士を接続する箇所は既製品ではなく、1品ずつすべてオリジナルで製作。本番会場には数センチの段差があると推定し、段差を確実に超えられるように大径の自転車用タイヤを採用した。

まっすぐ走ることを最優先し、制御等が複雑となるステアリング機構は廃止。シミュレーションによる路面影響の把握と、自動車開発で積み上げた直進安定性の良いアライメントも取り入れることで路面外乱に負けない足回りを実現した。

-

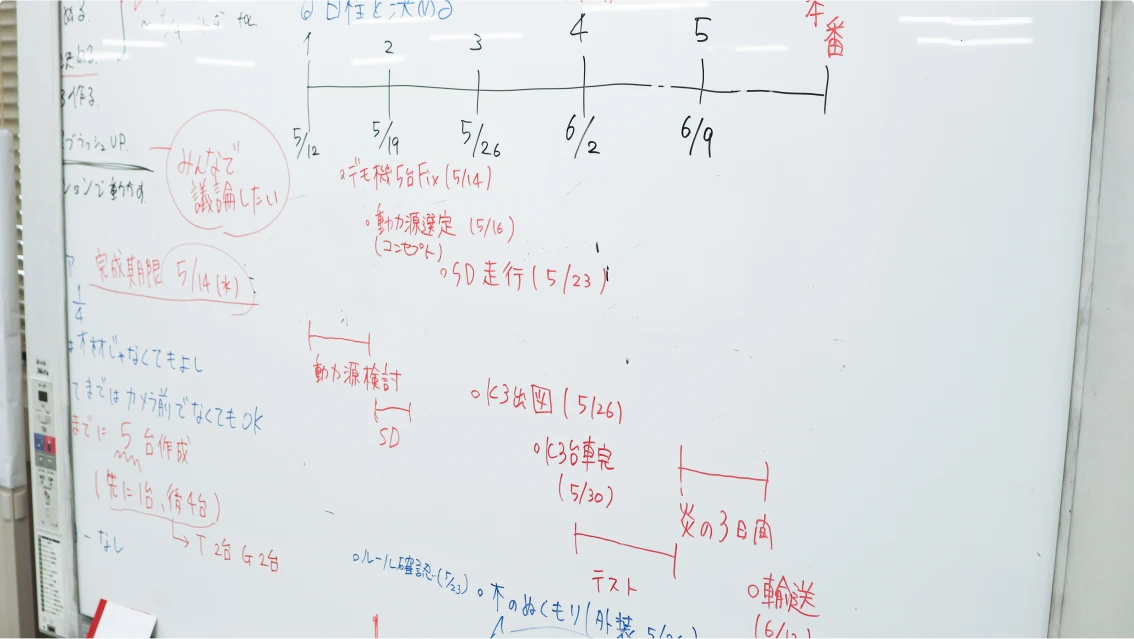

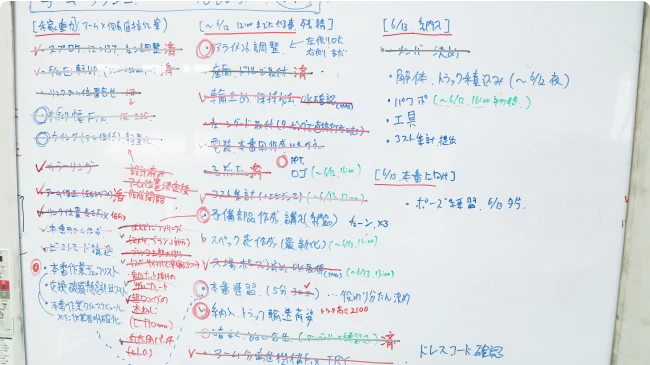

怒涛の1カ月半がスタート。役職・年齢・専門領域も関係なく、チーム全員で議論することを誓った。

-

ブランコに乗りながら考える。どうすれば速く走るのか。夢に出るまで、ブランコのことを考える。

-

アイデアが出るたびに挙動の解析を繰り返し、高速に検証を回し続ける。「解析ツールのこんな使い方は初めて」との声。

-

ほぼ“ロマン枠”だった、Sバルが製造していたロビンエンジンを使うアイデア。これがチームを救うことになる。

-

初期の有力案だった“バイキング方式”。しかし「これでは速く走ることができない」と、勝ちにこだわり開発を断念した。

-

本番2週間前、エンジン搭載を決断し、試作機に実装する。上手くいくかわからない過酷な状況だったが、不思議とチーム全員の顔は輝いた。

-

本番5日前、ついに本番用マシンで25メートル完走!倉庫中が歓喜の輪に包まれた。当時の走破タイムは1分。

-

しかし、ブランコがエンジンのパワーに耐え切れず、アクシデントも発生・・・

-

ここから怒涛の改善でタイムを縮めた。最後まで諦めず前向きに皆でトライできる、Sバルの底力、我々は何だって出来るんだ!とチーム全員が実感した。

-

あまりの迫力に、応援に来た経営陣も大興奮。やっぱりSバルはエンジンだ!

-

最も繊細な減速機構の調整は、最後まで難航を極めた。モータースポーツのピットさながら、課題の潰しこみを進める。

-

“まっすぐ走る”を突き詰め、最後の最後までミリ単位の調整を行った。アライメント調整用の治具も、特注で製作。

-

最後の夜。魂を吹き込むがごとく、全員でワイワイと塗装を行う。Sバルを象徴するブルー、金色のホイール、黄色のロゴを完全再現。

-

Sバルにゆかりがある群馬を彷彿とさせ、走行時の印象と動力のエンジンをイメージでき、何より親しみやすい名前に決定。“ぶんた”の愛称で呼ばれている。

-

Sバルらしさ、『魔改造の夜』らしさ、親しみやすさを表現できるようナンバープレートをデザイン・作成した。わかる人には、わかる?

-

魔改造完了。いってらっしゃい、ぶんた!

挑戦の先にーー

未知の世界に、

常識を凌駕するほどの“こだわり”で挑んだ。

心を揺さぶるその走りは、

仲間への信頼と技術への誇り、

そしてどんな挑戦も走破できるという

確信の証だった。